保阪正康の「不可視の視点」

明治維新150年でふり返る近代日本(19)

昭和天皇が苦心した「終戦案」

昭和20(1945)年2月の段階で、日本が今次の戦争に勝つことはありえないというのが、軍事指導者の間でも了解とされていた。しかしそのことを大胆に説く指導者はいなかった。敗戦主義と厳しく糾弾されるだけではなく、場合によっては逮捕されることもありえたからだった。軍事指導に当たる一団はとりとめもなく、戦いの継続を主張しているだけであった。

昭和天皇は意を決して首相などを経験した重臣たちの意見を聞いて、状況の判断をしていきたいと考えた。そのことは天皇側近の本音を直接に聞きだし、ご自身の判断の基にしようとの意思を含んでいた。侍従長の藤田尚徳は天皇の意思を知っていたから、7人の重臣(牧野伸顕だけは首相経験者ではなかった)がどのような意見を披瀝するのか、興味を持って一部の重臣の上奏の時は侍立していた。

-

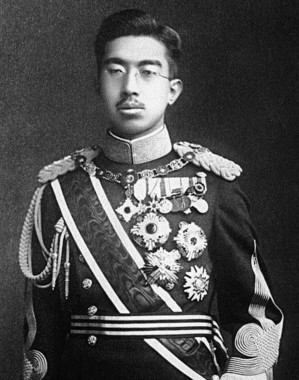

ノンフィクション作家の保阪正康さん

ノンフィクション作家の保阪正康さん

終戦案示さぬ首相経験者に失望

この時に若槻礼次郎、岡田啓介などの首相経験者は、何らかの終戦のための具体案を提示することを期待されていた。牧野からもそのような意思表示を望んでいた節があったのだが、彼らは一様に現在の立場では戦況を深く知る立場でないので、と発言して終戦案は示さない。そのことは天皇に失望を与えた。廣田弘毅、平沼騏一郎なども事態に真正面から向き合う姿勢に欠けているかに見える。東條英機に至っては、今はアメリカ側も国力が伸びきった段階であり、これからは下降線を描くと根拠もないことを平気で言い募る。藤田は呆れ果ててこの人物は陛下のお気持ちを真に理解しているのだろうかと書き残しているほどだ。

今、陛下はどのようにしてこの戦争を終わらせるのが良いかを考えていることぐらい、わからないのかと藤田の筆調は厳しい。

近衛文麿の上奏時は、藤田は立ち会っていない。藤田の記述では内大臣の木戸幸一が立ち合うことになったからというのである。この辺りに木戸が近衛がどのような発言をするのか気にしていることが窺えるのだ。

近衛は、天皇にいわゆる「近衛上奏文」を手渡すのである。口頭では説明できないという意味である。この上奏文は二つの近衛なりの考え方が盛られている。一つは第二次世界大戦の現状はもう連合国の側の勝利に間違いがないとの認識の披露であった。近衛は外国の報道などをつぶさに見ての結論であると伝えている。もう一つは、現在の陸軍内部は共産主義者の巣窟になっている、敗戦を機に彼らは革命を起こそうとしているというのであった。天皇にとっては驚きであっただろう。近衛の意思は奈辺にあったのか、は推測する以外にない。しかもこの後半部分は、私見では天皇を脅かすような表現にさえ思えるので ある。早く戦争を収めなければ革命ですぞ、と言わんばかりであった。近衛は天皇に上奏の前夜、密かに吉田茂宅を訪ね、自らの上奏文を見せて相談している。その折に吉田に手直しを頼んだというのである。従ってこうした文面は吉田の筆になるとの説も囁かれてきて、現在に至るもはっきりしてはいない。

「陸軍内部は共産主義者の巣窟」の上奏に困惑

ただ吉田が、文面作りに参加していたことは『昭和天皇実録』でも公式に認めている。次のようにである。「午前十時二十分より1時間にわたり、御文庫において元内閣総理大臣公爵近衛文麿に謁を賜う。近衛は自ら起草し、元駐英大使吉田と協議の上完成した上奏文に基ずき奏上する」。吉田の意思を近衛が伝えたという形がとられたのである。

上奏文の中には、「職業軍人ノ大部分ハ中以下ノ家庭出身者ニシテ其ノ多クハ共産的主張ヲ受入レ易キ境遇ニアリ」という一節さえもあった。この上奏文は天皇に対して、極めて不遜ではあるが、天皇との間で独自のコミュニケーション回路を持つ者だけの特権的な内容と言えるとも解釈できる。

天皇は「陸軍内部に共産主義者がいる」との上奏に戸惑ったのか、参謀総長の梅津美治郎が上奏に来た時に、この質問を発している。梅津はためらいもなく、否定したのだが、しかし天皇がこのような疑問を持っていることに驚いたのであろう。それとなく軍内の動きを調べた節がある。

昭和20年2月の重臣たちからの助言を求める動きは、天皇を満足させる結果とはならなかった。天皇は真の忠臣とは誰かを今いちど問い直さなければならなくなったのである。戦争末期になれば、天皇の心理は日々変化し、負け戦にしてもどのように収めるか、考え続けていた。天皇の主権国家であり、大元帥として陸海軍を動かしているはずなのに、現実には天皇の力を持ってしても戦争は止まらない状態になっていたと言ってもよかった。

こうした状況を見ていくと、可視と不可視の両局面での昭和史の分析が必要になっていることがわかる。天皇が現実に「昭和20年8月15日」に戦争を止めたではないか、だからいつでも止められたはずだというのは可視の歴史解釈であり、天皇でさえ命を張らずひとたび始まった戦争は止められないという昭和史の本質は、不可視の領域に入らなければ解明できないのが、現実の姿であった。そこにメスを入れていくことにしたい。(第20回に続く)

プロフィール

保阪正康(ほさか・まさやす)

1939(昭和14)年北海道生まれ。ノンフィクション作家。同志社大学文学部卒。『東條英機と天皇の時代』『陸軍省軍務局と日米開戦』『あの戦争は何だったのか』『ナショナリズムの昭和』(和辻哲郎文化賞)、『昭和陸軍の研究(上下)』、『昭和史の大河を往く』シリーズ、『昭和の怪物 七つの謎』(講談社現代新書)など著書多数。2004年に菊池寛賞受賞。