富士フイルムやソニーにあった生き延びる「力」とは......(気になるビジネス本)

企業には「通常能力(オーディナリー・ケイパビリティ=OC)」のほかに「ダイナミック・ケイパビリティ(DC)」という能力があり、これは分権化された「開かれた組織」の企業で形成されるという。

経営学研究者である著者の訳語では「変化対応的な自己変革能力」。環境の変化に対応して、既存の資産、資源、知識などを再構成して相互に組み合わせ、持続的な競争の優位性をつくり上げる能力というそうだ。この能力を備えてこそ、時代に応じたイノベーションを可能にするという。

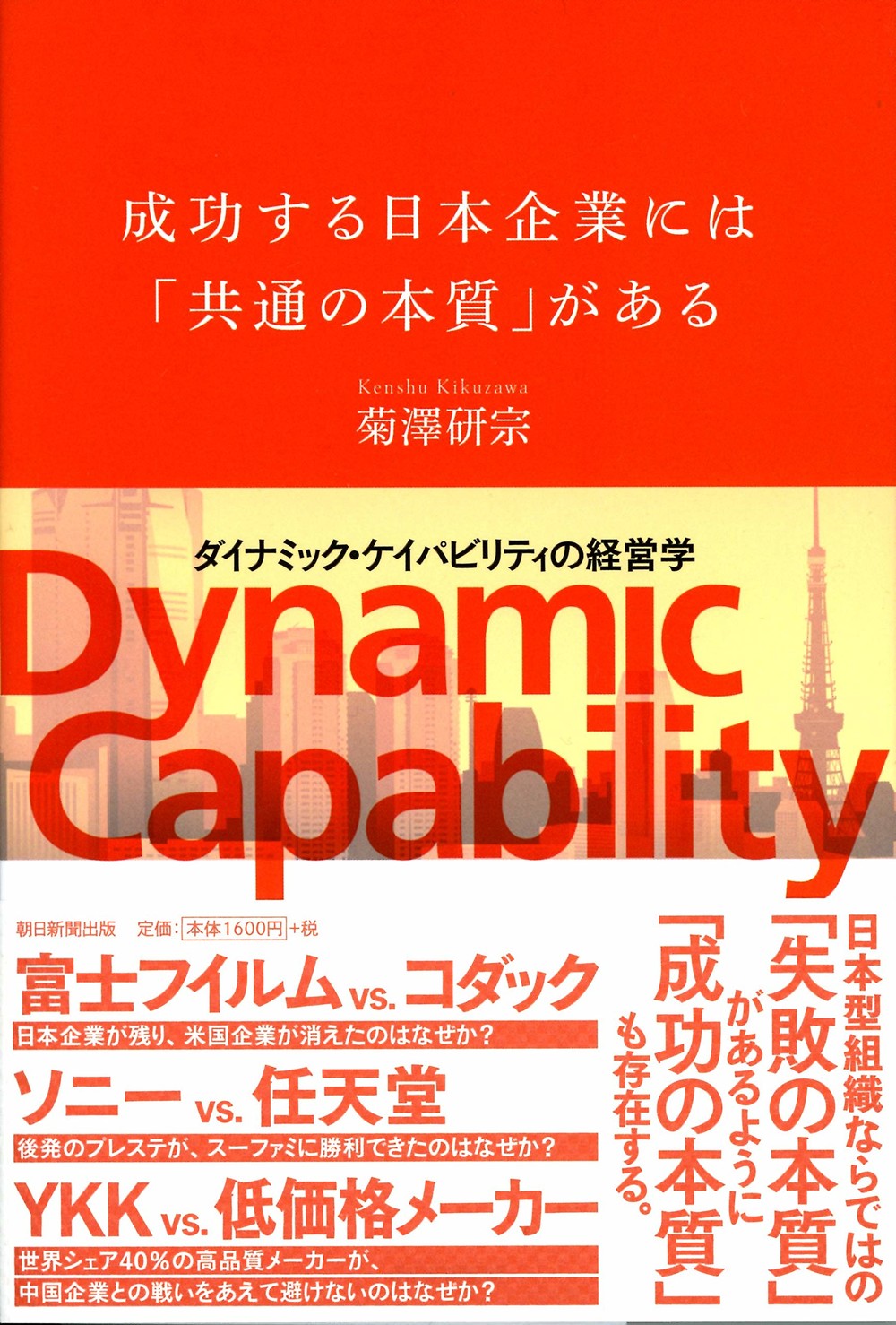

「成功する日本企業には『共通の本質』がある 『ダイナミック・ケイパビリティ』の経営学」(菊澤研宗著)朝日新聞出版

-

富士フイルムは「ダイナミック・ケイパビリティ」を発揮し、フィルム以外でイノベーションを成功させた

富士フイルムは「ダイナミック・ケイパビリティ」を発揮し、フィルム以外でイノベーションを成功させた

「変化対応的な自己変革能力」

「ダイナミック・ケイパビリティ」は、米カリフォルニア大学(UC)バークレー校のデイビット・ティース教授(経営戦略論)の提唱する経営理論。著者の菊澤研宗さんは慶應義塾大学商学部教授で、ティース教授の下で2年間研究を行った経験を持つ。この米国留学で、自分の研究対象である企業の失敗が、「ダイナミック・ケイパビリティ」で回避可能であるとわかり、本書では、その理論の紹介に紙数を割いている。

「ダイナミック・ケイパビリティ」を、さらに詳しく説明すると「企業が環境の変化を察知し、そこに新しいビジネスの機会を見出し、既存の知識、人財、資産およびオーディナリ-・ケイパビリティ(企業が同じ顧客に対して同じ製品・サービスを提供するために、同じ技術を使って同じ規模で活動する能力。現状を維持する能力)を再構成・再配置・再編成する能力」。つまり現代の企業には、社会状況、変化する環境に合わせて、柔軟な対応が求められるということ。あえて、このことをアカデミックな立場から打ち出すのは、ビジネスのリアルでは硬直化が目立つからだ。

グローバルビジネスでは、グーグルやアマゾン、フェイスブック、アップルなどGAFAと呼ばれる巨大IT企業が、環境や社会状況の変化や、テクノロジーの急激な進化に対応し、事業を大規模に拡大。「これに対して、1990年代のバブル経済崩壊後、日本企業はその進むべき方向性を明確に示せず、ひたすら米国流の経営パラダイム(思考の枠組み)を受け入れてきた」と、著者は嘆く。

「日本政府も米国流の株主主権論にもとづくコーポレート・ガバナンス(企業統治)を推奨してきたため、今日、多くの日本企業は株主の顔色をうかがいながらまじめに株主利益最大化を目指している。また、背後から中国企業が急速に接近してくる中、それに対抗するために、多くの企業は米国流の経営パラダイムのもとに効率性を高め、ひたすらコストを削減して、株主利益を高めようと努力している」

こうした状況は企業にとって危険と著者。パラダイムを重視するあまり、あるいはコストがかかりすぎるという理由で、それまでの成功パラダイムに拘泥して失敗した例が少なくない。液晶パラダイムから身動きができなかったシャープは、別の企業の傘下に入らざるを得なかった。お笑い番組などで成功したフジテレビは、その後もまじめにひた走り「過剰なくらい」自らのパラダイムに適応。その結果、視聴率三冠王のころとは違う姿になっている。

取引コストを節約

しかし著者によれば、じつは日本の企業には潜在的に「ダイナミック・ケイパビリティ」が備わっているという。本書では、富士フイルムなどを例に「ダイナミック・ケイパビリティ」をもたなかったライバル企業をしり目に、優位さを発揮した例が示されている。

富士フイルムが示した「ダイナミック・ケイパビリティ」は「既存技術の転用を可能にする」こと。デジタルカメラの急速の進化で、写真フィルムはビジネスとして先がないことは早いうちから予想された。それが現実となってからも富士フイルムがなお健在なのは、デジタル化を見越したイメージング・ソリューション部門や、写真技術を生かした医療・ヘルスケア部門への多角化戦略を実行して成功させたからだ。

明らかに現状が非効率的な状態で、これをより効率的、正しい状態へ改革しようとすると、現状で利益を得ている多くの既得権者たちを説得する必要があり、その交渉・取引コストは非常に大きいものとなる―と著者はいう。当時の富士フイルムでは、経営側が、社員と危機を共有するため、あえてオープンな方法で悪化一方の現況を開示。これにより、従業員は危機感を持ち、このため、変革に伴う従業員との取引コストは大きく節約されたという。

一方、同じく世界的フィルムメーカーだったコダックは、デジタルカメラへの関心が高まり大改革に必要に迫られていた1990年代になっても、株主の利益が減ることになる完全なデジタル路線への移行に踏み切れないまま。だが、コダックの経営陣が無知で非合理的だったわけではなく「株主利益最大化原理にもとづいて、まじめに合理的に経営していた」。「ダイナミック・ケイパビリティ」を持たなかったために後退してしまったのだ、と説いている。

「ダイナミック・ケイパビリティ」の成功例の検討は、この富士フイルムと、プレイステーションでゲーム機市場に参入したソニー、世界のファスナー市場で追いすがる中国メーカーを振り切ったYKKが対象だった。「ダイナミック・ケイパビリティ」研究は、現代でもてはやされている「オープン・イノベーション」よりも古いという。理論がやや難解なだけに、もういくつかの成功例が読みたかった印象もある。

「成功する日本企業には『共通の本質』がある 『ダイナミック・ケイパビリティ』の経営学」

菊澤研宗著

朝日新聞出版

税別1600円