加藤千洋の「天安門クロニクル」(5)

二人の総書記の失脚(下)保革対立の激化

「やはりそうだったか」という気持ちで受け止めた胡耀邦辞任は、長老指導者から厳しい「同志的批判」を浴びせられた上での事実上の解任だった。

その理由として、後に党中央に無断で「中曽根首相を私宅に招いて歓待した」「3000人の日本青年を中国に招待した」など対日関係での独断的行動が盛んに指摘された。しかし1989年の天安門事件につながる、中国政治の根本にかかわる重大な政治的背景が存在していた。

-

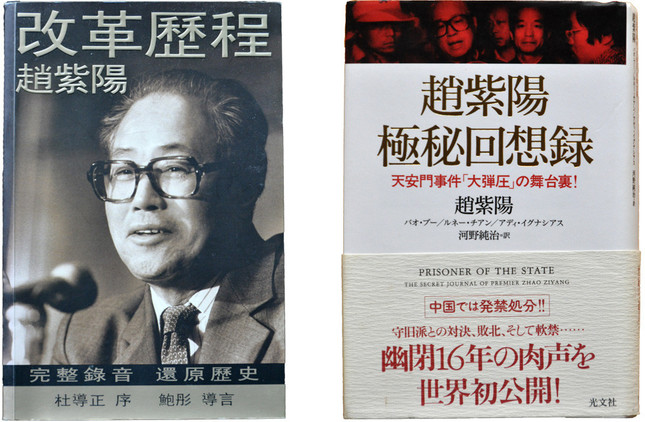

『趙紫陽 極秘回想録』の中国語版と日本語版

『趙紫陽 極秘回想録』の中国語版と日本語版

80年代後半、深まる葛藤

それは、大枠としては中国共産党指導部と政策決定に何らかの影響力を持つ人々の中に2つの集団が存在していたことだろう。文革後の78年末から始まった改革開放政策についての積極派(改革派)と慎重派(保守派)であり、改革の範囲、すすめる速度といった面で、両者間の葛藤、対立は80年代後半に入って徐々に深まっていった。

やや解説調になるが、少しお付き合いいただきたい。両派の政治的断層が際立ったのは以下の3つの問題に絞れるだろう。

(1) 経済体制改革をどう深化させていくか。

(2) 同時に政治体制改革にどう取り組むか。

(3)「四つの基本原則」と「ブルジョア自由化」のバランス関係。

このうち胡耀邦失脚では(2)と(3)の問題が、天安門事件での趙紫陽失脚では(1)と(2)の問題が主に関わっていたように思う。

改革開放政策は鄧小平が旗を振り、文化大革命(1966年~1976年)で疲弊しきった国民経済を再活性化させようと始めたが、事実上のスタートとなった1979年からの1989年までの10年間で、経済成長は二桁成長を続け、工業生産は約10倍になるなど確かに成果は上がった。

他方で、あまりにも急激に政策をすすめた結果、中国社会には様々な矛盾が生じ、1980年代後半になると年率10数%から20%前後のインフレに見舞われ、狂乱物価や広がる所得格差に民衆の不満がつのる一方だった。

こうした経済情勢を前に、保守派ラインは均衡のとれた経済運営を主張し、改革の速度をいったん緩め、政策の調整に軸足を移すべきと主張。ことあるたびに胡耀邦総書記―趙紫陽首相ラインをけん制してきた。

政治体制改革は、西側的な意味での「民主化」とは必ずしも一致しない。経済発展を促す意味でも硬直化した行政機構を改革し、党と政府の機能を分離させるといったものだが、それをすすめれば社会主義のあり方、共産党の指導といった原則問題の問い直しにもつながらざるを得ない。そうした意味から保守派には警戒を要する政治的に敏感なテーマであった。

もう一つ、(3)の「四つの基本原則」とは何か。文革終息後の78年末に「北京の春」という、つかの間の民主化運動があったが、鄧小平がそれをつぶした後の1979年3月に提唱した考え方だ。断固として守るべき社会主義政治体制の4つの基本原則として「社会主義の道」「人民民主(プロレタリア)独裁の道」「共産党の指導」「マルクス・レーニン主義と毛沢東思想」を提唱。とりわけ「共産党の指導」が重要であると、鄧はことある度に強調していた。

この原則は1982年制定の現行憲法にも盛り込まれ、ブルジョア(資産階級)自由化の浸透を防ぎ、民主化運動を取り締まる根拠となってきた。

胡耀邦、趙紫陽ら改革派指導者が、「四つの基本原則」に反対し、「ブルジョア自由化」を称揚したわけでは決してない。しかし、保守派からすれば社会主義政治体制を危うくする可能性のある「ブルジョア自由化」に断固たる対応をせず、学生の主張に一定程度の理解を示す態度は許されるものではなかった。

1987年1月の政治局拡大会議コミュニケでは「胡耀邦同志は重大な政治原則上の問題であやまりがあった」と断罪され、1989年5月の趙紫陽解任の際は「学生たちの動乱を支持し、党を分裂させ」「四つの基本原則堅持とブルジョア自由化反対の方針に消極的に対処した」と批判された。

内幕明かした趙紫陽証言

この「ブルジョア自由化問題」をめぐり、鄧小平と胡耀邦の間でそりが合わなくなっていたということについて、『趙紫陽 極秘回想録』(2010年、光文社)に趙紫陽の興味深い証言がある。

「一九八〇年~八六年。鄧小平は、知識層のあいだに広がる自由主義的な傾向をめぐって、胡耀邦と意見が合わないと感じることが多くなった」「二人の対立をあおる者(保守派の代表的論客である胡喬木と鄧力群を指す-引用者注)がいなかったとしても、関係が悪化するのは目に見えていた。胡耀邦の辞任は不可避だったのだ」(同書260頁)

鄧小平が自ら選んだ後継者・胡耀邦を切ったのは、経済・政治改革をめぐる認識の相違だったのか、安定団結を重視する鄧が胡を党指導部の不安定要素と見なしたためか、保守派とのやむを得ぬ妥協だったのか。

理由は一つではなく、おそらくすべてであったのだろうが、趙の『回想録』には次のような決定的な場面も記録されている。

「1986年夏の北戴河で、鄧は楊尚昆ら党長老たちに、自分は大きな間違いを犯した、胡耀邦を見損なっていた、と語った。決定的な発言だった。そして、第十三回党大会までに、胡には総書記を辞めてもらう、と明らかにした。つまり、胡耀邦が総書記を辞めるという決定は、一九八六年夏の北戴河において、鄧と長老たちによって下された結論だったのだ」(同書271頁)

天安門事件で失脚した趙紫陽は自宅軟禁の処分を受け、16年後の2005年に寂しく世を去った。『回想録』はその幽閉生活中に録音されたテープが秘かに香港に持ち出され、活字化されたものだ。これほど生々しく中国政治の内幕を、かつて政権トップにいた人物が「証言」した例はほかにない。

(次回は「特権と腐敗」上)

加藤千洋(かとう・ちひろ)

1947(昭和22)年東京生まれ。平安女学院大学客員教授。東京外国語大学卒。1972年朝日新聞社に入社。社会部、AERA編集部記者、論説委員、外報部長などを経て編集委員。この間、北京、バンコク、ワシントンなどに駐在。一連の中国報道で1999年度ボーン上田記念国際記者賞を受賞。2004年4月から4年半、「報道ステーション」(テレビ朝日系)初代コメンテーターを担当。2010年4月から、同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授。2018年4月から現職。

主な著訳書に『北京&東京 報道をコラムで』(朝日新聞社)、『胡同の記憶 北京夢華録』(岩波現代文庫)、『鄧小平 政治的伝記』(岩波現代文庫)など。

日中文化交流協会常任委員、日本ペンクラブ会員、日本記者クラブ会員。