加藤千洋の「天安門クロニクル」(19)

天安門の蟻たち (上)老練記者の取材メモ帳

連載の終わりに、天安門事件を目撃した2人の人物に登場を願おう。

1人は米国の著名な国際ジャーナリスト、ハリソン・E・ソールズベリー(1908-1993)、もう1人は日本の作家、水上勉(1919-2004)である。

-

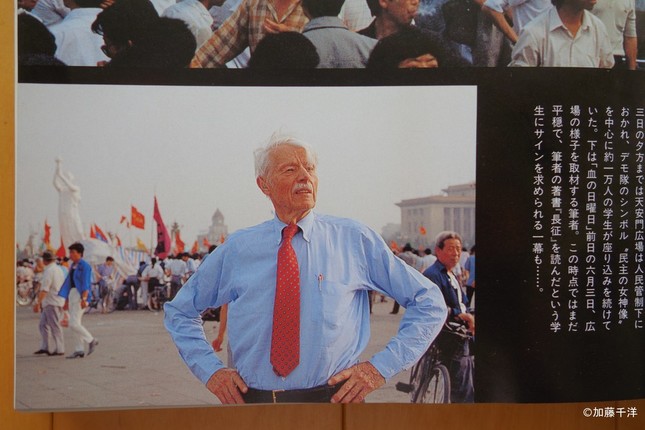

6月3日、天安門広場を取材するソールズベリー。背後に白い「民主の女神像」が見える(『天安門に立つ』の口絵から)

6月3日、天安門広場を取材するソールズベリー。背後に白い「民主の女神像」が見える(『天安門に立つ』の口絵から)

NHKの依頼で北京入りしたソールズベリー

2人は6月初旬の北京にたまたま滞在し、予期せぬ事態に遭遇した。互いに知る仲ではなく、別々の目的でニューヨークと東京から訪中し、北京飯店で同じ7階フロアーの部屋に泊まり合わせた。

ひょっとしてエレベーターに乗り合わせたかもしれないが、言葉を交わした風はない。事件当夜はそれぞれの部屋から長安街や王府井大通を見下ろし、眼下で展開される信じられぬ光景を、固唾をのんで見守っていた。

老練記者は長年の習性から克明なメモを残し、作家は余技とは思えぬ腕前の絵筆で記録画を残した。そのごく一部だが、最後に紹介したいと思う。

2人の投宿した北京飯店はガイドブックによれば「北京市を代表する高級ホテルの一つ」だが、創業は20世紀初頭で、1949年10月1日夜の中華人民共和国の建国を祝う最初の「国宴」が開かれたという現代史の舞台でもある。

それだけではない。以前耳にした話なので現在はどうなっているか知らないが、館内のある部屋に特殊な電話機が置かれている。通称「赤電話」という。受話器を取れば共産党本部・中南海の専用回線のオペレーターが応答。それで最高指導部メンバーの自宅や執務室の卓上電話にもつながったとか。

首都を代表する格式と歴史を誇るとともに、政府から特別の位置付けを与えられたホテルなのだ。

その北京飯店が天安門広場から最も近い外国人を受け入れるホテルとして、多くの外国メディアが取材拠点にした。NHKのほかにもテレビ朝日の『ニュースステーション』(当時)の取材陣や、日本大使館も「前進基地」として天安門広場の一部が見える部屋を確保していた。

まずソールズベリーが1989年6月初旬の北京で、何を見て、何を記録すべきこととしてメモ帳に残したかを見てみよう。

彼は米UP通信社で記者人生をスタートさせ、1949年以降は『ニューヨーク・タイムズ』紙に移り、モスクワ特派員時代には一枚岩と信じられていた社会主義陣営に生じた亀裂――「中ソ対立」をスクープしている。奇しくもその「30年後の和解」が1989年5月のゴルバチョフ訪中だった。

他方、少年時代から中国に強い関心を抱き、1972年のニクソン訪中以後、中国取材を重ね、数々のルポルタージをものにした。そうしたキャリアから、NHK が1989年に「建国40周年の中国」の実相を描くスペシャル番組を企画した際に出演を依頼。それに応じてニューヨークから北京に飛んできたのが6月2日だった。当時、81歳。なお記者魂は衰えていなかった。

こうした経緯は事件後に執筆した『天安門に立つ――新中国40年の軌跡』(日本放送出版協会、1989年9月、原題:Salisbury's China――Forty Years of the New China)に詳しい。以下は同書の記述によった。

6月2日夜:北京飯店

時差の関係からか、よく眠れなかった。

「7階の私の部屋から、真下を通る長安街を長い間眺めて過ごした。天安門広場まではこの長安街を西へほんの一ブロック半ほどの距離であり、その東の端の部分は私の部屋からもかなりよく見えた。長安街の交差点はどこもバスや乗用車のバリケードで交通が遮断されており、歩行者と自転車しか通れなくなっている。広場の向こう側、西の通りも状況は同じだ」

6月3日夕:天安門広場

中国ロケの予定は4日から1カ月ほどの長丁場で、毛沢東が新中国の建国宣言した天安門楼閣と広場は重要な取材ポイントだった。3日は時差調整の一日でもあり、散歩がてら広場の下見に出かけたようだ。当時の様子をこう語っている。

「平穏に満たされていた」

「それらしい――たとえば運命の時が刻々近づきつつあるといったような――雰囲気は全く感じられなかった」

この広場の印象は私と同じだ。ラジオが今夜は広場に近づくなといった警告を流していたが、さほどの切迫感は感じなかった。むしろ土曜日とあって、家族づれなども散歩に繰り出していて、夕方までは「平和な風景」だった。

ソールズベリーは広場で学生に声を掛ける。天津や蘭州など地方の学生がほとんどで、ホテルに戻ってからメモ帳に書いた。

「あくまでも真面目で、清らかで、正直で、勇敢な理想主義者たち......。こんな若者たちにどうして勝ち目があるだろう。無理だ」

3日夜:北京飯店

早めに就寝し、深い眠りに落ちた。

4日AM4時:同

午前四時少し前、銃声で目覚める。その前にも銃声に気付いたが、また眠ってしまった。戒厳部隊が広場に突入したのかもしれないと跳ね起き、窓辺による。そしてメモした。

「絶えまない人の流れ。ほとんどは広場へと向かっているが、広場から出てくる者も少しいる。西の方角からだろうか、叫び声が聞こえてくる。車は一台も見えない。あたりはぼんやりともやがかかっている。何か夢を見ているようだ......催涙ガスの臭いはしない。暗闇の中で無数の人間が物音ひとつたてずに動き回っている。なんという不気味な光景だろう。まるで白い蟻の大群を見ているようだ」

4日AM5時:同

5時前後、部屋の真下の長安街を戦車など軍隊の一団が通り抜けた。ラジオをつけると「武装兵士が銃を発砲しながら広場に突入した」というニュースが飛び込んできた。メモに書いた。

「ものすごい轟音だ。広場に向けて信号弾が何発も発射されている。恐ろしい叫び声が聞こえてくる。通りに突然、自転車が現れた。遠くのほうから自動小銃の銃声が途切れなく聞こえてくる。八連発から一〇連発ぐらいで絶え間なく発砲し続ける」

4日AM5時50分:同

部屋のバルコニーのすぐ前を弾丸が東と西から飛び交い始めた。別の長い隊列が眼下を通過した。ほとんど分刻みでメモをとる。

「もう一五分も激しい銃撃戦が続いている」

「マシンガンのタタタタという音、ドカーン、ドカーンという地鳴りのような音。まるで映画を観ているようだ」

逃げまどう民衆は「蟻」

こうした厳しい一夜を過ごしたソールズベリーは『天安門に立つ』の中でしきりに疑問を呈している。

「ただ民衆を蹴散らすだけなら、時おり催涙ガスを発射するだけで十分だったろう。なぜ無防備は相手に実弾を撃ち込まなければならなかったのか」(21頁)

「『血の日曜日』の最大の疑問は、なぜ『戒厳令部隊』が大砲や自動小銃といった殺傷を目的とする武器の無差別発砲という暴挙に出たのかという点にある」(27頁)

私が面白いと思ったのは、窓から見下ろした逃げまどう民衆をソールズベリーが「蟻」と表現したことだ。同じ北京飯店7階の部屋で見ていた水上勉も、同じく民衆を「蟻」と形容しているのだ。

(下)では戦車の突進、乱射される銃弾で傷つき、逃げまどう「蟻」たちの姿を水上の記録画で見てもらおう。

加藤千洋(かとう・ちひろ)

1947(昭和22)年東京生まれ。平安女学院大学客員教授。東京外国語大学卒。1972年朝日新聞社に入社。社会部、AERA編集部記者、論説委員、外報部長などを経て編集委員。この間、北京、バンコク、ワシントンなどに駐在。一連の中国報道で1999年度ボーン上田記念国際記者賞を受賞。2004年4月から4年半、「報道ステーション」(テレビ朝日系)初代コメンテーターを担当。2010年4月から、同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授。2018年4月から現職。

主な著訳書に『北京&東京 報道をコラムで』(朝日新聞社)、『胡同の記憶 北京夢華録』(岩波現代文庫)、『鄧小平 政治的伝記』(岩波現代文庫)など。

日中文化交流協会常任委員、日本ペンクラブ会員、日本記者クラブ会員。