加藤千洋の「天安門クロニクル」(19)

天安門の蟻たち (下)作家が残した記録画

あの日、偶然にも米国の老練ジャーナリストと日本の作家は北京飯店7階のフロアーに泊り合わせ、それぞれの部屋で「流血の一夜」を見た。 ただ2人の部屋の位置は少し違い、ソールズベリーは眼下に長安街が見え、視線を右へ振れば天安門広場の東北端が見えた。

-

4日早朝の長安街と王府井大通の交差点に築かれたバリケードのバスが燃えている

4日早朝の長安街と王府井大通の交差点に築かれたバリケードのバスが燃えている

「北京銀座」見下ろした水上勉

水上勉は長安街と王府井大通の交叉点を見下ろす角部屋で、広場は視界には入らないが、「北京銀座」と称される繁華街の王府井がよく見えた。

当時70歳の水上は日中文化交流協会(当時の会長は作家の井上靖)の訪中団一行7人の団長として6月1日に北京入りした。団員には評論家の尾崎秀樹、俳優の河原崎長一郎らが加わっていた。事件後は後半の日程をキャンセルし、6日夜、日本政府が在留邦人のために仕立てた救援機第1便で帰国した。

水上の記録画を3点見てもらおう。

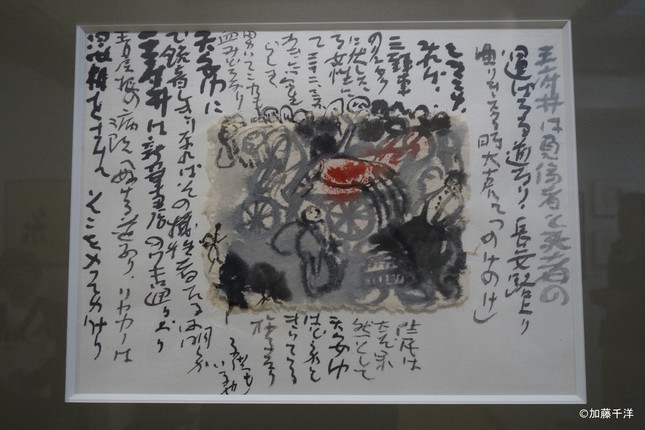

(1)4日早朝の長安街と王府井大通の交差点の光景。

絵の余白には、その時に感じたことなどが書き込まれているが、一部の文字は解読できない。水上が北京滞在中の出来事を後に書いた自著『心筋梗塞の前後』(1994年、文藝春秋)には、当時の日記が引用されている。それを参考にすると、次のような状況だったようだ。

「四時すぎ、小さな銃音つづき、長安街は騒然たり。交叉点のバリケード用三台の中古バスのうち炎上中の一台のタイヤ四輪がとつぜん爆発し、四個の爆弾破裂音のごとし。群衆より拍手起きたるは妙なり。やがて広場の方角より装甲車地ひびきをたてて来たる。市民、学生、蹴散らされる如く小路または建物、樹木のかげに潜む。飯店七階より双眼鏡で見下ろしているため、シャツ姿の若者、女性等、手をつないで走るはまことに蟻なり」(同書21~22頁)

ここで水上も右往左往する民衆をソールズベリーと同じく「蟻」にたとえているのだ。

(2)4日未明、部屋から双眼鏡で見た王府井大通の光景。

自転車の後部につけた戸板の上に血まみれの負傷者。病院へ搬送するのを見守る友人や野次馬たち。余白には次のような記述がある。

「王府井は負傷者と死者の運ばれる道なり。長安路上より曲がり......大声にて『のけのけ』ときこゆ。みれば三輪車のリンタクに伏したる女性にて......学生らしき男いてこれも血みどろなり」

「天安門にて銃音仕切りなればその犠牲者たるは明らか。王府井は新華書店のワキ通りより青屋根の病院へぬける道あり、リヤカーは混雑をさけてそこを入ってゆけり」

ちょうどそのころ私は路上をウロウロする「蟻」の一点で、王府井で同じ光景を見ている。血だらけの負傷者(死者だったかもしれない)を搬送するリンタクの後を追い、「青屋根の病院」と水上がいう北京協和病院へ向かった。

その西門付近でしばらく状況を観察したことは前に書いた通りだ。病院内から白衣を血で染めた医師や看護師が時折姿を見せ、不安そうな表情で集まった近所の住民に「ベッドが足りない。患者を床にも寝かせている」などと語っていた。

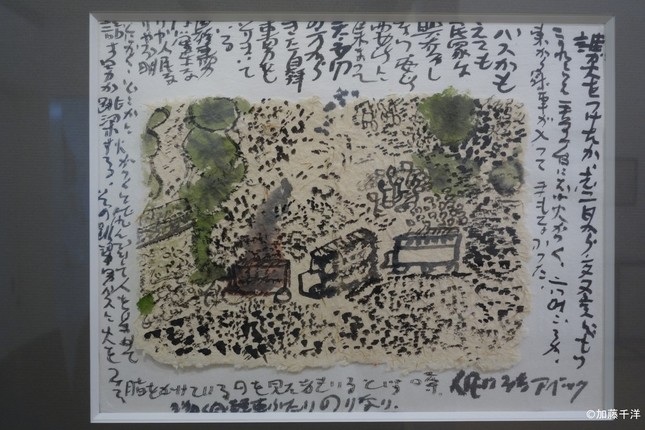

(3)4日朝、広場の臨時救護所から旗を掲げて避難してきた医療団

すっかり夜が明けても北京のあちこちで戒厳部隊と民衆が衝突し、発砲音は途切れなかった。『心筋梗塞の前後』でこの絵の状況が説明されている。

「七時三分、天安門テント村に活躍していた(一日午後散策の時に見た)医療団の一行二十数名。白旗を掲げ、長安街より王府井に来り左折す。わきに血みどろの人ありて板にのせたる三輪車ではこばれてゆくなり。(中略)王府井通り北方に病院四ケ所ある由。なかに紅十字病院あり、医療団は、紅十字の旗も一本掲げたるはものものし。(中略)医療団の引きあげは天安門テント村の絶望状況を伝えたり。もはや、天安門広場に学生の負傷したるを応急処置せんとするも、不可能となりたるならんか。ああ、医師団は銃殺をのがれんとしてひきあげきたるか」(同書23頁)

さて以上の記録画は彩色されており、走り書きでもない。北京飯店の窓から見て光景をあわただしくスケッチした、ものではない。そう、帰国後に描き直したものなのだ。原画はホテル備えつけの用箋や持ち合わせていた紙にスケッチしたものだった。

入院中に描いた記録画

描き直したのは帰国後の6月19日前後。どこで筆をとったか。それは東京・世田谷の国立東京第二病院(現・国立病院機構東京医療センター)の集中治療室でだった。

実は、水上は帰国直後に心筋梗塞の発作を起こし、救急車で運び込まれた国立病院で緊急手術を受けた。心臓の3分の2が壊死する重症で一時は「危篤説」も流れるほどで、入院生活は39日間に及んだ。

天安門事件の衝撃の大きさ。代表団長としての責務。訪中前にもインドや中国の旅行を重ねていたこと。そして7日未明に帰着した羽田空港でメディアや出迎え客にもみくちゃにされたことなどで、心臓への負担が限界を超えたのだろう。

主治医から「6月14日に執筆許可が出た」(同書95頁)といい、故郷の越前の竹の繊維で自ら漉いた「竹紙」と日本画の絵具を家族に持ってこさせ、点滴針を指した腕で描いたのが、これらの記録画だった。全部で12、3枚ほど残されており、大部分はA4より少し大き目の竹紙に描かれている。

水上は今年3月8日が生誕百年だった。これを記念して、誕生日の前後の1週間、京都・寺町通のギャラリー「ヒルゲート」で記念展があり、天安門事件30周年と重なったことから、記録画が9点も展示されたのだ。

京都に拠点を持っていた水上は「ヒルゲート」とは縁が深く、1988年の開店後しばらくの展覧会は、水上が毎回自作の絵や焼き物を出品し、表の看板も自ら筆をとるなど応援していた。

こうした縁から、1995年6月のギャラリー開店7周年展に水上は初めて天安門の記録画を数点出品した。

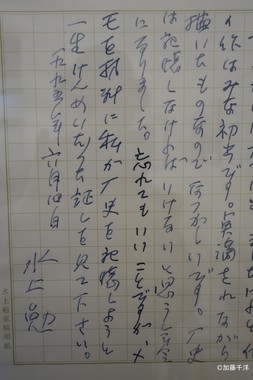

その際、ギャラリーに寄せた手紙が生誕100年記念展で展示されていたが、そこにはこんなことが記されていた。

「みな初出です。点滴をされながら描いたものなのでなつかしいです。歴史は記憶しなければいけないと思う年令になりました。忘れてもいいことですが、メモを材料に私が歴史を記憶しようと一生けんめいだった証しを見て下さい」

そして手紙は「一九九五年六月四日」という日付で結ばれていた。

この「六月四日」と書き込んだところに、事件は記憶されるべきだという、作家の強い思い入れが感じとれるように思う。(終)

加藤千洋(かとう・ちひろ)

1947(昭和22)年東京生まれ。平安女学院大学客員教授。東京外国語大学卒。1972年朝日新聞社に入社。社会部、AERA編集部記者、論説委員、外報部長などを経て編集委員。この間、北京、バンコク、ワシントンなどに駐在。一連の中国報道で1999年度ボーン上田記念国際記者賞を受賞。2004年4月から4年半、「報道ステーション」(テレビ朝日系)初代コメンテーターを担当。2010年4月から、同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授。2018年4月から現職。

主な著訳書に『北京&東京 報道をコラムで』(朝日新聞社)、『胡同の記憶 北京夢華録』(岩波現代文庫)、『鄧小平 政治的伝記』(岩波現代文庫)など。

日中文化交流協会常任委員、日本ペンクラブ会員、日本記者クラブ会員。