外岡秀俊の「コロナ 21世紀の問い」(8)世界一の感染国アメリカはどこへ向かうのか

アメリカが揺れている。白人警官が、非武装の黒人を路上に押さえつけ、死亡させた事件への抗議活動は、燎原の火のように全米50州に広がった。「分断のアメリカ」を浮き彫りにしたコロナ禍を、米国はどう乗り越えるのか。今回の抗議活動の行方は、その分水嶺だ。

-

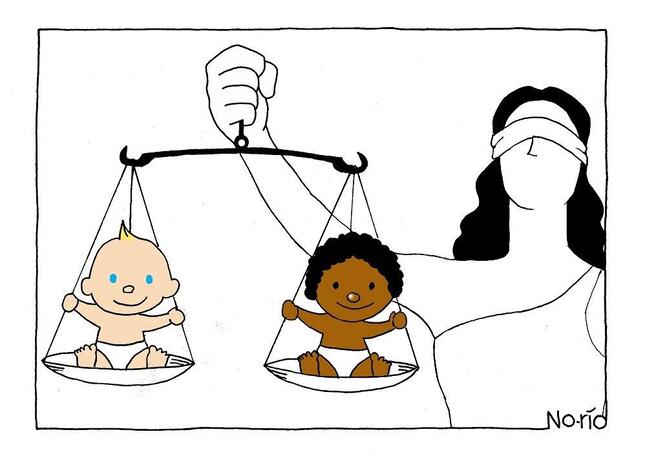

(マンガ:山井教雄)

(マンガ:山井教雄)

コロナ禍のなかで起きたフロイドさん事件の衝撃

事件のあらましを振り返っておこう。2020年5月25日午後8時すぎ、米中西部ミネソタ州のミネアポリス市の中心部で、20ドルの偽札を使ってタバコを買った客がいるという通報を受けたパトカーが食品雑貨店に駆け付け、近くにいた黒人男性を尋問し、手錠をかけた。

その後、別のパトカーも駆け付け、計4人の警官が男性を取り巻き、うち一人の白人警察官が、うつ伏せになった黒人男性の首を路上に膝で押さえつけた。

男性は「息ができない。プリーズ、プリーズ」と嘆願するが、白人男性は膝の圧迫を緩めず、約9分後、黒人男性はぐったりとして、間もなく駆け付けた救急車に収容された。

その一部始終が、近くにいた人のスマホに録画されていた。別のスマホには、近くで抗議する住民を、別の警官が押し返す場面も映っていた。こうした映像は今も、米紙ワシントン・ポストのサイトにあるビデオ・クリップ集「民主主義は暗闇で死ぬ」で見ることができる。

亡くなったのは同市に住むジョージ・フロイドさん(46)。各種報道によると、フロイドさんはテキサス州ヒューストン育ちで、スポーツやラップに親しんで青年期を過ごしたが、数年前、職を求めてミネアポリスに来て運転手や警備の仕事をしていた。二人の娘さんの父親という。

フロイドさんが実際に偽札を使ったかどうかは定かではない。通報した店主はのちにメディアに対し、「偽札だとわかったから通報した。誰から誰に偽札が渡ったかはわからないし、私は店内にいたので、警察がどう捜査しているかも知らなかった」と弁明した。

だが、警察がフロイドさんを押さえつけたのは、実際にフロイドさんが偽札を使ったかどうかを捜査する前だ。警察に抵抗する素振りもないのに、軽微な容疑を口実に、あのような蛮行を正当化できるはずもない。

警察は当初、フロイドさんが抵抗したと発表したが、動画がフェイスブックで公開されると、無抵抗のフロイドさんを窒息死させた警官に対する抗議の声が広がり、市長は警官4人を解雇した。しかし、27日夜には警察署前に数千人が抗議に集まり、警察側が催涙弾を発射する騒ぎになった。デモの一部は暴徒化して放火や略奪に走り、翌28日には警察署にも火がつけられた。

ミネアポリス州は州兵700人を投入して収拾を図ったが、地元メディアによると、30日までに郵便局や銀行、商業施設240件以上が略奪などの被害にあった。

当初はフロイドさん事件について公正な司法の裁きを求めていたトランプ大統領も、抗議デモが全米各地に広がるにつれ、29日未明には「略奪が始まれば銃撃が始まる」とツィッターで威嚇。さらに同日、ホワイトハウス前でデモがあった時には、「(敷地内に入れば)凶暴な犬と恐ろしい武器」が待ち構えている、と応じた。

地元の郡警察は29日、膝でフロイドさんの首を圧迫した元警官のデレク・チョービンを第3級殺人の罪で起訴した。それでも抗議の声はやまず、郡当局は6月3日、チョービン被告の罪名をより罪の重い第2級殺人に切り替え、現場にいた他の3人の警察官も同ほう助の罪で起訴した。だが、その時までに、デモは地滑り的に全米に広がっていた。

この間、トランプ大統領の挑発はさらにエスカレートした。6月1日にはホワイトハウスのローズガーデンで演説し、抗議デモを「終結させねばならない」と宣言したうえで、州知事らに対し、州兵を動員して「警察当局の圧倒的な存在感」を示すよう求め、そのような行動をとらない場合は、米軍を派遣する意向を表明した。

警察官は、トランプ大統領のその演説直前まで、ホワイトハウス前のラファイエット広場で行われていた平和的な集会に催涙弾を撃ち込み、参加者を退散させていた。トランプ氏は、自らを「法と秩序の大統領だ」といい、「平和的な抗議活動をする人の味方だ」としたうえで、徒歩で近くのセントジョンズ教会まで行き、聖書を片手に写真に納まるパフォーマンスまでして見せた。

NYタイムズによると、この時点までに、抗議活動は全米140都市以上に拡大し、少なくとも21州で州兵の投入が決定され、ニューヨークなどでも夜間外出禁止令が敷かれていた。

トランプ大統領は「力には力を」という強硬姿勢で連邦軍投入までちらつかせたが、エスパー国防長官は3日の会見で「警察が担う役割に軍を使うことは最終手段であり、最も緊急性が高い事態に限られるべきだ。我々は今、そのような状況にない」と反対を表明。マティス前国防長官も米誌アトランティックに寄せた声明で、「国民を統合ではなく、分断しようとしている」と批判。政権の新旧国防長官が大統領の方針に異を唱える異例の事態となった。

6日には、首都ワシントンで、これまで最大規模の抗議デモが行われ、CNN報道によると数万人の市民が、ホワイトハウス前にDC市長が命名した「ブラック・ライブズ・マター(黒人の命が大事)・プラザ」を埋めた。

トランプ大統領は7日、首都に動員していた州兵の撤収を命じたことをツイッターで明らかにし、米国防総省報道官も、首都近郊の基地に待機中だった約1600人の米軍部隊の完全撤収を明らかにした。 こうして首都での「力と力の激突」は、からくも回避された。

国際政治学者・藤原帰一さんの見立て

私が、東大未来ビジョン研究センター長で、国際政治学者の藤原帰一さんにZOOMでインタビューをしたのは、こうした反差別の抗議デモが全米に広がり、おおきなうねりとなって吹き荒れていた6月4日のことだった。

事態を注視してきた藤原さんは、開口一番、「憂慮している。だがわずかの希望がある」と話した。これまでにも、白人警官らが、アフリカ系アメリカ人に、正当化できない暴力をふるい、不満や怒りが暴動にまで発展することは、よくあった。歴史に残る67年のデトロイト暴動、92年のロサンゼルス暴動といった大規模暴動もそうだが、オバマ政権の時にすら、小規模な抗議や暴動は繰り返し起きていた。だが、今回の場合、従来の暴動とは違う点が二つある、と藤原さんは指摘する。

第一は、参加者の広がりだ。もちろん、今回もミネアポリスやニューヨークで放火や略奪はあったが、全米各地のデモを見ると、参加者には黒人だけでなく、白人やアジア系、ヒスパニックなど、さまざまなバックグラウンドの人々が目立つ。全米への広がりのスピードや、規模の持続という点でも、空前の動きだ。

第二の特徴は、デモのさなかに参加者の中から、暴力に対して暴力で応え、略奪や放火に先鋭化することを押しとどめ、市民的不服従に収れんさせようとする動きが出ていることだ。

その典型的なシーンが、6月1日のホワイトハウス前のトランプ大統領の演説だった、と藤原さんはいう。トランプ氏は、ホワイトハウス前のデモを力で排除し、「法と秩序」の重視を鮮明にし、近くの教会まで歩いて聖書を手に写真撮影に応じるパフォーマンスまでして見せた。

もし、群衆が暴徒化し、市民生活を脅かしているなら、「法と秩序」のアピールは、暴力に不安を抱く白人らに一定の効果があるだろう。だが抗議する民衆の中から、暴力を自制し、この動きを市民的不服従の動きに変えようと手探りする動きが出つつある、と藤原さんは指摘する。その象徴が、片膝を立て、片膝を地面につける「差別への抗議」のポーズだ。

この立膝のポーズは2016年夏、NFL(ナショナル・フットボール・リーグ)の試合でサンフランシスコ・フォーティ・ナイナーズのコリン・キャパニック選手らが、試合前の国歌演奏時に片膝を立てて起立せず、アフリカ系市民に対する警察の暴力に抗議したことに由来するといわれる。

キャパニック選手はチームを追放されたが、大手スポーツのナイキは2018年、新製品発売のキャンペーンにキャパニック選手を起用し、大きな話題を集めた。コピーは「Just Do It」。「ただ、やるだけだ」とでも訳せるだろうか。続くのは「何かを信じよう。すべてを犠牲にするとしても」という言葉だった。

今回は集会やデモの群衆の中で、この立膝をつき、他の参加者に自制を促す人々が次々に現れた。取り締まりにあたる警官や州兵の中にも、立膝をつき、差別反対への共感を示すポーズをとる人が相次いだ。AFP通信は6月4日、立膝をつく警官らの写真10枚を配信し、その様子を伝えている。

抗議デモの広がりを後押しするかのように、ナイキはSNSを通して「For Once Don't Do it」(今度だけは、許すな)というキャンペーンを始めた。言うまでもなく、2年前のキャパニック・キャンペーンのもじりだ。黒字の画面に白抜きで現われる文字は、次のメッセージだ。

「アメリカに問題がないふりをするな レイシズムに背を向けるな 無垢の命が我々から奪われるのを許すな もう言い訳するな 関係ないと思うな 座視して沈黙するな この変化から無縁でいられると思うな 変化に加わろう」

ライバル企業のアディダスは、すぐにこのメッセージに賛同してシェアした。こうした抗議への高まりを受けてNFLのロジャー・グッデル・コミッショナーは6月5日、ツイッターで、「私たちNFLは、人種差別と黒人への抑圧を非難する。これまで選手たちの声に耳を傾けていなかったのは過ちだと認める」と謝罪した。

この抗議のポーズの広がりで思い出すのは、1968年のメキシコシティ五輪で、米国の黒人選手が始めた「ブラックパワー・サリュート」である。200メートル走で1位と3位になった米国の黒人選手は表彰台で黒い手袋をはめた拳を空に突き上げ、差別への抗議を示し、2位のオーストラリア選手も賛同のバッジをつけた。IOCは二人を米チームから除名し、選手村から追放したが、このポーズはその後長く、人種差別に抗議するポーズとして定着した。

かつての公民権運動支えた不服従抵抗運動

南北戦争による奴隷解放後も、米国では長く黒人やマイノリティー差別が続いてきた。アメリカでは、第2次大戦で多くのマイノリティーを動員したにもかかわらず、戦後も「分離すれども平等」の原則を維持し、黒人はアパルトヘイト下の南アフリカのように、レストランや公共交通機関、スポーツの場で白人の席から排除され、専用の施設を使うように強いられた。米国合衆国憲法にいう「公民権」は、私人間に適用されず、南部などの「人種分離法」によって、こうした差別が法的に正当化されていたのである。

それを変えたのが、1955年に起きたモンゴメリー・バス・ボイコット事件だった。これは、アラバマ州モンゴメリーで、バスの黒人専用席に座っていた黒人のローザ・パークスが、白人客に席を譲るよう命じられたのを拒否し、逮捕された事件だ。

この事件をきっかけに、マーチン・ルーサー・キング牧師は、バスボイコットを呼びかけ、60年代にかけて、全米に、白人専用席への座り込み「シット・イン」や、ボイコット運動など、不服従抵抗の公民権運動が広がった。こうした運動には黒人だけでなく白人も多く参加し、61年に始まる「フリーダム・ライダーズ運動」では、黒人と白人の活動家が南部行きの長距離バスに乗り込み、白人至上主義の住民らから嫌がらせや暴力を受けながら、差別反対を訴え続けた。

こうした運動の高まりの結果、63年8月には首都で20万人以上が参加する歴史的な「ワシントン大行進」が行われ、暗殺されたケネディの後を継いだジョンソン大統領が64年4月、公民権法を制定して、公然たる人種差別に終止符を打った。

だが、制度上の差別がなくなったとはいえ、その後も社会に長く差別が続いたことは言うまでもない。 こうした歴史的な経緯を踏まえ、藤原さんは、今の差別反対運動が、不服従抵抗運動の方向に収れんすれば、アメリカ社会が、公民権運動の時と同じように、「分断社会」から脱出する足掛かりになるのでは、と期待する。

藤原さんが体験したトランプ大統領当選時の出来事

幼少時をニューヨーク近郊のニュージャージー州で過ごした藤原さんは、見知らぬおじさんから、「トージョー」と呼びかけられた経験を今でも忘れることができない。第二次大戦で対戦した日本人への偏見が、まだ日常的に色濃い時代だった。

だが95年から翌年にかけ、ウッドロー・ウィルソン国際学術センターに研究員として勤務し、メリーランド州に住んだ時は、様々な国籍の児童が集う公立小学校で学んだ娘さんが差別や偏見にさらされることもなく、米国は変わったかもしれないと実感した。08年にオバマ氏が大統領に当選した時、共和党を支持する旧知の白人政治学者が、「涙が出て仕様がない」と漏らすのを聞いたときにも、その感は深まった。

だが、トランプ氏が大統領に当選した2016年、カリフォルニア州バークレーで講義をしていた藤原さんは、アメリカ人学生の反応の違いに驚いた。白人学生は、米国初の女性大統領が不発に終わったことに落胆を隠せずにいた。ヒスパニックらマイノリティーの学生は、驚きはしなかったが、恐怖の表情を浮かべていた。

アメリカ社会に深い人種差別が潜むことを知らない政治家はいない。しかしそれを公言し、あからさまに公の場で煽る人物がトップの座に就くことの怖さを、彼らは感じていたのだった。

コロナ禍が浮き彫りにした分断線と「差別への覚醒」

コロナ禍はアメリカに、死者約11万人という世界最悪の災厄をもたらしただけでなく、その深い分断線をも浮き彫りにした。アメリカ世論調査学会に加盟する民間調査機関APMが5月27日に発表した調査によると、首都ワシントンと40州から得られた8万8000人の死者の内訳の分析の結果、黒人の致死率は白人の2.4倍、アジア系、ヒスパニック系の2.2倍だった。これは1850人に1人の黒人、4000人に一人のヒスパニック、4200人に1人のアジア系、4400人に1人の白人の命が奪われたことを意味する。黒人は全人口平均の13%を占めるが、死者における比率は25%。明らかに人口比よりも致死率が高い結果になった。さらにネイティブ・アメリカンはニューメキシコで白人の8倍、アリゾナ州で白人の5倍が亡くなるという結果になった。

またCNBC放送は5月29日、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が同月20日時点で分析した黒人の死者に占める割合が「23%に近い」と報道。人口比率14%のミシガン州で死者の39%、人口33%のルイジアナ州で死者の54%を占めることなどを挙げ、「糖尿病や高血圧、喘息などの基礎疾患の高さ」に加え、低所得層が多いため医療アクセスが不十分な点、さらには外出制限のもとでも働きに出なければならない現業職種に多く就いていることを指摘した。そのうえで、「今回のコロナウイルスは、黒人と白人の医療格差がいかに受け入れがたいかを明るみに出した」という、トランプ政権の新型コロナ対策タスクフォースの中心メンバーである免疫学者、アンソニー・ファウチ博士が4月に述べたコメントを引用した。

藤原さんは、常態化していたこうした人種による格差の構造が、コロナ禍によって一気にあぶりだされていたころに、フロイド事件が起こり、今回の動きにつながった、と見る。

トランプ大統領は今回のコロナ禍で、当初は中国からの渡航者を止める以外、ほとんど対応策を取らず、「インフルエンザと同じで、いずれ収まる」と放言し、感染拡大防止策は各州知事に任せた。 コロナ禍が猛威を振るったのは米東西海岸が中心で、そこは以前から民主党の基盤だ。共和党が基盤とする中西部や南部では、比較的感染の広がりは緩やかにとどまった。

だがロックダウンで家にこもり、テレワークに切り替えられるのは、ミドルクラスより上の階層だ。月給ではなく週給、あるいは日給で暮らす人々は、生き延びるためにはレジや清掃、ゴミ収集などの仕事を続けざるを得ない。膨大な失業者が生まれ、経済格差はさらに拡大した。ちょうど感染拡大のピークが過ぎ、大学も休みで、人々は集まりに参加しやすい状態にもあった。

普段なら、暴力や略奪に向かう反差別の怒りが、こうした格差そのものを是正する平和的な活動に向けば、その影響は、2011年に起きた「オキュパイ・ウォールストリート」運動とは質の異なる、全米的なものになるだろう。藤原さんは言う。

「コロナ禍は、極端にいえば、働かなければ生きていけないマイノリティーに過酷な犠牲を強いた。トランプ氏は、自分の底堅いコアの支持層4割を守れば、再選できるという戦略で、分断を煽っても平気、という立場だ。

その分断政策に抵抗して、今回の事件を機に、アメリカの国民が平和的に分断を克服できるか、まさに分水嶺だといえるだろう」

かつての米大統領は、国内の分断に対しては党派を超えた協力を、国外に対しては国際協調を訴えるのが普通だった。だが、コア支持層さえ固められれば、国際協調の足並みが乱れても平気、という立場を取る点で、トランプ政権は異色だ、と藤原さんは指摘する。トランプ氏は新型コロナウイルスを「武漢発」として責任を転嫁し、米中の覇権争いの激化には「新冷戦」という言葉も使われるまでになった。だが藤原さんはこれには懐疑的だ。

「冷戦構造は、1950年に始まる朝鮮戦争以後に生まれた。米国は欧州では英仏、ベネルクス3国と協調し、アジアでは日本、韓国、フィリピンと同盟を結んでソ連や衛星国の同盟に対抗した。いわば、安定した同盟国同士が向き合うのが、かつての冷戦といえる。米中の対立が激化しているのは間違いないが、今のアメリカはNATOや同盟国の韓国にも経費の負担増を求めるなど、必ずしも安定していない。もし今の状況を表現するなら、朝鮮戦争以前の東西対立に近い」

だが、それは必ずしも朗報とはいえない。安定した「冷戦構造」下では、東西陣営に、全面戦争へのエスカレートに歯止めをかけるメカニズムが働いていた。紛争は世界各地の「代理戦争」や、ベトナム、アフガニスタンなどの「局地戦」として続いた。だが、「冷戦以前」の不安定な情勢では、むしろ偶発的な紛争が大規模戦争につながる恐れがある。藤原さんはそう警告する。

沢村亙さんに聞いた「トランプ戦略」の行方

藤原さんに話を聞いた同じ6月4日、朝日新聞アメリカ総局長の沢村亙さんにZOOMでインタビューをした。沢村さんはニューヨーク支局員を始め、パリ駐在をはさんで2度ロンドンに赴任し、海外在住は15年に近い。半年ほど北京に滞在したこともあり、朝日新聞きっての国際報道のベテランだ。 今回のフロイド事件について、沢村さんはまず、類似の事件がこれ以前に頻発していることに注意を向ける。

今年2月、ジョージア州ではジョギング中の黒人アフマド・アーベリーさん(25)が、元白人警官親子に銃殺されて死亡する事件が起きたが、親子の訴追は遅れに遅れた。3月にはケンタッキー州で、救急救命士の26歳の黒人女性が就寝中、住所を間違えた薬物捜査中の警官に8回発砲され射殺された。フロイド事件以前から、こうした非武装の黒人に対する攻撃が相次ぎ、「Black Lives Matter(黒人の命が大事)」という標語が使われていた。

今回のフロイド事件の特徴は、その殺害の一部始終がスマホに録画され、SNSで一気に拡散し、その後もデモに対する警察の過剰な取り締まりなどの映像が、次々に共有されていったことだ。そう沢村さんはいう。

「今回のフロイドさん事件は、コロナ禍とは直接かかわりない。しかし、格差や貧困などがコロナ禍によって可視化され、だれの目にも明らかになったところに、今回の事件が起きた。それが決定的だった」

アメリカの歴代大統領には、息子のブッシュ元大統領でさえ、違う立場の有権者にアウトリーチし、理解を得ようという姿勢があった。しかし、トランプ大統領は、自らの支持基盤さえ喜べば、たとえ異なる意見の有権者の反感を買ってでも、あえてそうした言動をとる。その方が、コア支持層の「忠誠心」を高めると判断しているからだ。沢村さんは、そう指摘する。

なぜトランプ大統領の言動がこれほど顰蹙を買い、世論の逆風にあっても、コア支持層の立場は揺るぎないのか。そうした私の筆問に、沢村さんは二つの点を挙げた。

今回トランプ大統領は、1月30日に中国全土への渡航中止を勧告し、2月2日に過去2週間の中国滞在者の入国を拒否して以来、3月11日に欧州からの渡航停止を宣言するまで何もせず、その「空白の1か月」に、コロナ禍が広がるのを放置した。もともと、新型コロナに対する危機意識が希薄だっただけでなく、エビデンスやファクトをベースにした政策アプローチを軽視してきたからだ。本来なら、最悪の結果を招いたこうした無策に対し、厳しい責任追及があってしかるべきだ。

だが、コア支持層に、そうした批判の声は届かない。その理由として、沢村さんが第一に挙げるのは、「情報の分断」だ。「支持者は、トランプ政権を支持するケーブル放送やラジオしか見聞きしていない。中西部にはネットもつながらない地域もあるが、高速ネットがなくても、携帯のメッセージ・サービスで、トランプ大統領のツイッターだけは受け取れる。新聞も広告収入が急激に落ち込み、NYタイムズ、ワシントン・ポスト、ウォール・ストリート・ジャーナル以外はすべて「負け組」になった。日本にまで伝えられるトランプ批判の声は、米国内のコア支持層には届いていないのが現状だという。

もう一つ、沢村さんが挙げるのは、これまでのアメリカを形造ってきた価値観や生活様式が崩れつつあることに対する白人中高年層の「不安」だ。「再び偉大なアメリカを取り戻そう」というトランプ大統領の呼びかけは、彼らの耳に心地よく響き、白人中流階層が没落した「オバマ時代」には戻りたくない、という不安を払ってくれる。

かつて弱者の味方だった民主党は、今や彼らの目には、気取った富裕リベラルを皮肉る「リムジン・リベラル」や「リベラル・エリート」という形容、つまり庶民の苦しみをよそに、上からリベラルを説く連中にしか見えない、という指摘だ。

共和党が、こうした「忘れ去られた声」を結集するトランプ氏に支持を一本化したのに対し、前回の大統領選で民主党は、ヒラリー候補とサンダース候補に支持が分散し、政党としてのダイナミズムを失った。つまり、マイノリティーや貧困層の政党なのか、労働者の政党なのか、リベラルの政党なのか、アイデンティティを見失ったというのだ。

もちろん、トランプ大統領一期の施政で、共和党内も混乱している。だが、全体から見て少数であっても、コア支持層をまとめあげれば再選できる、という目算が、トランプ陣営にはある、というのだ。こうして、共和党内の良識派を追放し、自らに楯突く側近を次々に辞めさせても、なお支持基盤は固いという、よそ眼には不思議な現象が成り立っている、というのが沢村さんの見立てだ。

だが、今回のコロナ禍は、そうした「トランプ現象」を変えるのか。予断を許さないが、いくつか変化の兆しはある、と沢村さんは見る。一つは自分に対する忠誠度で有権者を判断し、コア支持層以外を無視するトランプ流のパフォーマンスが、今回のコロナ禍の過酷な現実を前に、虚飾が剥がれ落ちてしまったことだ。医療格差はマイノリティーだけでなく、トランプ支持層の多いかつての製造業が盛んだった「ラスト・ベルト」の白人層にも容赦なく襲いかかっている。国内外に「敵」を作り、それを叩くことによって、コア支持層の忠誠心を高めるという手法に、そろそろ有権者も気づきつつあるのかもしれない。

沢村さんはインタビューの後、米新興メディアAXIOSが報じるデータを送ってくださった。それによると、5月26日~6月2日の州別コロナ感染データで、東海岸では感染者数が収まりつつあるものの、西海岸と南部で増加傾向にある。西海岸の増加は、検査数の増加によるものと見られるが、南部の感染拡大は、それでは説明しきれない。テキサス州では感染者数が51%増に達し、検査数増加の36%増を上回るからだ。

ここ20年ほど、米国では東西海岸を民主党、中西部や南部を共和党が固め、オハイオやフロリダなどの「スイング・ステート(激戦州)」が民主・共和のいずれを支持するかによって、勝敗の行方を変えてきた。今回のコロナ禍では、まず両海岸の大都市に感染が拡大し、トランプ政権の支持基盤にはあまり響かないという皮肉な現象が起き、大統領は早期の経済活動再開に前のめりになった。しかし、もし今後、コロナ禍が中西部や南部にまで拡大すれば、そうした地域では変化が起きるかもしれない。今後、目を離せない問題だろうと思う。

津山恵子さんに聞くNYの変化とこれから

人々はこの間、どんな日常を送ってきたのだろうか。ニューヨーク市在住のフリー・ジャーナリスト津山恵子さんに6月9日、ZOOMでインタビューをした。

津山さんはちょうど、NHKの国際情報番組「これでわかった!世界のいま」の公式ツイッター問題で、日本メディアから感想をもとめられたばかりだった。

これは7日放送の同番組で、フロイドさん事件をめぐる人種差別抗議デモを解説した際に使われた1分間のアニメを公式ツイッターで流した問題だ。そこには財布を握った黒人男性が、「黒人より白人は平均で資産を7倍も持っているんだ」と語り、男性の背後には黒人の男女が暴動に加わるような情景が描かれていた。番組ではフロイドさん殺害や暴力の歴史にも触れていたが、ツイッターは動画だけで、説明はなかった。

「デモの背景が、経済格差だけにある印象を受けた。仲間のフェイスブックで動画を知り、ツイッターで違和感を漏らすと、数時間後には日本のメディアから取材があった」

アニメに描かれた黒人は筋骨たくましく、髪が縮れた数十年前のステレオタイプ。まるで困窮した黒人が暴動に走っているとでも受け取れそうな内容だった。「文脈を理解して」というのは言い訳にはならない。SNSで世界に共有され、世界からの反応が瞬時に日本にも跳ね返る時代だ。ヤング駐日米国臨時大使がツイッターで「使われたアニメは侮辱的で無神経」と投稿したことからもわかるように、SNSはすでに公的なメディアになっている。

実際のデモはどうなのか。津山さんは6月1日にマンハッタン、同4日には自宅のあるクイーンズのデモを取材した。これまでの大規模デモとの違いに、目をみはったという。

従来のデモは、日本では団塊の世代にあたるベビーブーマーが母体を組織し、傘下に組合や市民団体、環境団体が集うかたちが多かった。それぞれの団体は同じ色のTシャツを着たり、きれいに印刷したプラカードを持ち寄ったりして整然とデモをした。

今回は、黒人もいたが、むしろ目立つのは白人やアジア系、ヒスパニック系で、スマホで連絡を取り合って集まる「ジェネレーションZ」と呼ばれる若者たちだった。

ベビーブーマー以降、その子どもの「X世代」、1980~90年代生まれで「ミレニアル世代」とも呼ばれる「Y世代」が登場したが、「Z世代」はそれに続く90年代後半以降生まれを指すことが多い。途中でITに移行し、ツイッターやフェイスブックを使う「Y世代」に対し、「Z世代」は生まれた時からITやネット、スマホが当たり前で、むしろインスタグラムを多用する。

「彼らはインスタグラムで連絡を取り合い、デモが開かれないような場所、警官が来ないような場所に同時多発的に集まる。印刷したプラカードもなく、アマゾンで届いた段ボール箱の紙に手書きで主張を書き、思い思いに意思表示をしています」

彼らはアメリカの公民権運動や、92年のロサンゼルス暴動のことも知らない。フロイドさんが虫けらのように扱われ、無残に殺される動画を見て、ただただ衝撃を受け、「こんなことが許されていいのか」という憤怒に駆られて街頭に出た。そこにあるのは、誰も正当化できない「命の格差」に対する痛みと義憤だ。全米への広がりのスピードを考えると、さまざまな街角で今回のデモに参加した人々は、かつての「ワシントン行進」にも匹敵する規模ではないか、と津山さんは言う。

今回の抗議デモの展開がいかに異色なものであるのかについて、津山さんは2点を指摘した。第一は、ミネアポリスの市議会(定員13人)のメンバー9人が7日、市警の解散と新たな治安維持モデルの採用に賛同したことだ。米国の地域警察は自治体によって運営されており、大都市はことにそうだが、自治体の首長と警察が癒着しやすい構図がある。今回は、市長の拒否権を覆せる多数派を形成しており、実際に警察の差別構造を解体する方向まで出てきた。

第二は、津山さんが4日マンハッタンのタイムズスクエアで見た光景だ。広告塔に取り囲まれたNYで最も繁華な広場で見たのは、「ブラック・ライブズ・マター」を訴えるコカ・コーラやH&M.アメリカン・イーグル・アウトフィッターズなどの広告だった。「もちろん、商業的な動機もあるでしょう。すでに消費の3分の1をミレニアル世代が占めるという統計もあり、Z世代は次の消費を担う。彼らに同調しないと将来が危うい、という計算もあるかもしれない。でも、そこに、『公民権運動2.0』が生まれる萌芽も感じます」

2003年に共同通信の経済担当特派員としてニューヨークに駐在し、07年からフリーとなった津山さんは、これまで「オキュパイ・ウォールストリート」運動や、気候変動サミットをめぐる環境問題などの活動を間近に見て取材してきた。しかし今回は、米国の最深部で岩盤のように揺るぎない人種差別を、新しい世代が中心となって、彼らなりのスタイルで突き崩す突破口になるのかもしれない。

新型コロナウイルスで行動制限が続き、津山さんも長い間、自宅での巣ごもりを余儀なくされた。津山さんが現地から日本メディアに報告する文章を読んでいると、つい先月24日、48日ぶりにマンハッタンを訪れた時の印象が記されていた。人っ子一人いない町を歩きながら、津山さんは、ウイルス感染で人類の大半が亡くなり、ニューヨークただ一人の生き残りとなったウィル・スミス演ずる科学者を描いた映画「アイ・アム・レジェンド」を思い出したという。

だが、それからわずか2週間、再び訪れたマンハッタンには、まったく予期しない光景が広がっていた。

「行くたびに、まったく違う映画に飛び込んでいるみたいでした。今立ち上がっている若者たちが投票に行くかどうかで、この秋の大統領選、この国の行方は大きく変わると思います」

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。