保阪正康の「不可視の視点」

明治維新150年でふり返る近代日本(49)

第3期教科書にみる「大正デモクラシー」

大正期に入ると、明治期の国家主義的動きとは別に市民という概念も少しずつ社会の中に定着してきた。教育理論も日本的国家主義の解釈とは別にアメリカの理論が入ってきた。これは第3期の国定教科書(1918=大正7年に改定)以後のことになるが、アメリカの教育理論の実践者たち(例えば、ひとりひとりの能力、要求に応じて「実験室」と呼ばれる教室で生徒に課題を与え、自分のペースで学習させる「ドルトン・プラン」の創始者であるパーカスト女史など)が来日して、生徒教育の新時代のあり方などを、日本の教師たちに伝えていったのである。

-

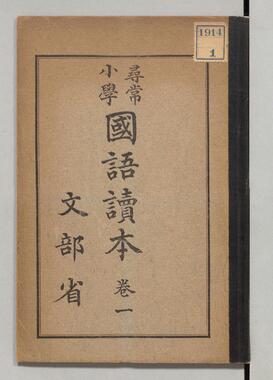

第3期の国定教科書は米国への強い信頼、パイオニア精神への関心を反映した面もあった(写真は国立国会図書館所蔵「尋常小學國語讀本 卷1」)。

第3期の国定教科書は米国への強い信頼、パイオニア精神への関心を反映した面もあった(写真は国立国会図書館所蔵「尋常小學國語讀本 卷1」)。

米国への強い信頼、パイオニア精神への関心を反映

もとよりこういう新教育のあり方は、官立の教育機関ではなかなか取り入れるのは容易ではなかったが、私学教育では意外なほど広範囲に受け入れられていった。東京の成城学園などがそうなのだが、児童たちの主体性や自律性を尊ぶ方向などが実際に教育現場に取り入れられた。教育は確かに国策を反映するのだが、同時に私学はそれぞれ創立者の精神や思想も反映していく。その意味ではこのシリーズでも、近現代の日本の可視化している私学教育のカリキュラムなどの検証は必要だと言えるであろう。

さて第3期の国定教科書について触れることにするが、大正デモクラシーの意味はどのような形で児童、生徒たちに教えられたのか、その点を見ていこう。これは主に教育学者の唐澤富太郎の大部の書(『教科書の歴史』)などによるのだが、「まず国語教科書は、それまでの暗い黒色の表紙から、灰白色の明るい表紙にあらたまった。その巻一は『ハナ ハト マメ マス』で始まっている」という。確かに軍国主義的な色はあまり感じられない。その上で国際協調路線が鮮明になっていくのである。

特に国語教科書が中心になるのだが、アメリカへの強い信頼、あるいはパイオニア精神などへの関心がこれまた濃厚に現れているのである。

第3期の国語教科書を編んだ八波則吉は、日本が世界を相手にしていくときには相互理解が必要だと議会などをくり返した。そして高学年に入ると、国語教科書の中に、「アメリカだより」というページが10ページの一章を設ける。その中には、例えば次のような内容がある。「サンフランシスコから」というタイトルであり、この作品はアメリカの礼賛だといってもいいであろう。父が子に送る手紙という形を採っている。

「ハワイから出した絵葉書はみましたろうね。お父さんは一昨日の正午無事にサンフランシスコへ着きました。横浜を出てから、ちょうど十五日目です。 サンフランシスコには、日本人がたくさんいて、いろいろな商売をしています」

「鬼畜米英」に不快感示した世代もいた

そのうえでサンフランシスコを紹介していくのである。この地には日本人が8万人も住んでいて、その子供たちはアメリカの小学校と日本人小学校の二つに通っていて、よく勉強していると伝えている。そして次にニューヨークに行き、ニューヨークの紹介文を子供達に書いていく。アメリカの発展、国力の底力、文明、人種などを正直に伝えている。

この第3期の教科書は、アメリカの物質文明がさしあたり日本社会の目標であるかのように教えている。つまり大正デモクラシーは、一面でアメリカに対する素朴な親しみと重なり合う関係であると言える。1933(昭和8)年の第4期の教科書では内容が一転して変わってしまうが、第3期の教科書に触れた世代は、太平洋戦争の折に反米的になっていない。「鬼畜米英」という語の持つ意味に公然と不快感を示した世代がいたことは、私たちも知っておくべきではないかと思う。

これも唐澤富太郎の『日本人の履歴書』の中で引用されているのだが、この期の児童・生徒の修身教科書には、「国交」という項目が付け加えられている。教師への指導書にはきわめて開明的な意味合いが記されている。確かに驚くほどバランスが取れているのである。引用しておこう。

「隣近所同志互に親しくして助け合うことが、共同の幸福を増す上に必要なことはいふまでもありません。それと同様に国と国とが親しく交り互に助け合って行くことは、世界の平和、人類の幸福をはかるのに必要なことです。今日各国互に条約を結び、大使公使を派遣して交際につとめているのも、これがためであります」

大正の半ば、いわば第1次世界大戦の折にこういう考え方を、文部省は教師に指示していたのである。唐澤も「かつて攘夷を唱えたときのような、外人に対する不必要な恐怖心や差別感は完全にぬぐい去られているのを見る」と書いているのだが、まさに信じられないほどの転換でもあった。国際社会の中で日本を、あるいは日本人を考えようと言っているのである。大正デモクラシーが単に表面的なものではなく、日本社会の底辺にがっしりと根づかそうとの試みがあったことを、和達たちは知っておくべきであろう。

こうした時代には軍事が驚くほど社会から遠ざかっていることも重要な事実であった。(第50回に続く)

プロフィール

保阪正康(ほさか・まさやす)

1939(昭和14)年北海道生まれ。ノンフィクション作家。同志社大学文学部卒。『東條英機と天皇の時代』『陸軍省軍務局と日米開戦』『あの戦争は何だったのか』『ナショナリズムの昭和』(和辻哲郎文化賞)、『昭和陸軍の研究(上下)』、『昭和史の大河を往く』シリーズ、『昭和の怪物 七つの謎』(講談社現代新書)、『天皇陛下「生前退位」への想い』(新潮社)など著書多数。2004年に菊池寛賞受賞。