保阪正康の「不可視の視点」

明治維新150年でふり返る近代日本(50)

童謡増やして打ち出した「児童中心主義思想」

大正時代は確かに明治の剛直なイメージとは異なり、どこか人間的な空気が醸し出されている。多分そこには二つの理由があるように思う。一つは大正天皇のイメージである。明治天皇と違って何か文人肌の色合いが濃いように思う。実際に漢詩には特別の才能を持っていて、もし天皇でなければ近代日本の中でもっとも才能の溢れた詩人と言えるだろうとの専門家の意見もあったと言われていた。

-

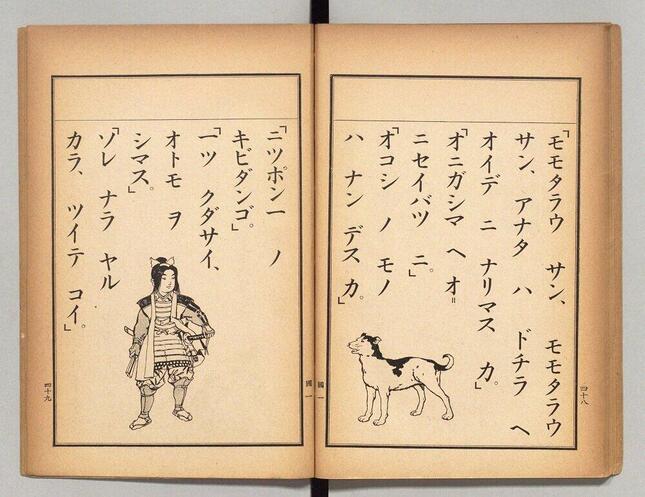

国語の教科書に掲載された「モモタラウ」は「ムカシ、ムカシ、オジイサントオバアサンガアリマシタ」で始まり、11ページにわたってそのストーリーが紹介されている(写真は国立国会図書館所蔵「尋常小學國語讀本 卷1」)。

国語の教科書に掲載された「モモタラウ」は「ムカシ、ムカシ、オジイサントオバアサンガアリマシタ」で始まり、11ページにわたってそのストーリーが紹介されている(写真は国立国会図書館所蔵「尋常小學國語讀本 卷1」)。

「新中間層」が活字文化を支えた

もう一つは、市民意識が高まったことであった。大正デモクラシーという語で語られるように、市民としての自覚をもつ層が社会の中に一定の割合で力を持つことになった。白樺派に代表される文芸活動や浅草の庶民オペラなどの動きの中にも、いわゆる自立する庶民の社会意識があった。あえてもうひとつの側面を考えると、日本経済が一定の段階に達して、新中間層が生まれたともいえた。旧制中学、高校、そして大学、それに専門学校などの高等教育の普及により、意識の高い中間層が増えた。

そういう中間層は企業の一員に組み込まれ、給与所得者になった。それが新中間層であった。彼らは家庭をもつと、東京市郊外(例えば東京の中央線でいうと中野、高円寺、阿佐ヶ谷などだが)に家を建て、丸の内の会社に通った。そして新宿とか渋谷などのターミナル文化を支える役割を果たした。しかもこうした新中間層は活字文化の支え役でもあったのだ。出版社の設立も大正時代の半ばからであった。

このような時代背景を理解すると、第3期の国定教科書(1918=大正7年~1932=昭和7年)が自立する個人、諸外国との友好、さらには文芸への関心を高めるための方向に舵を切ったのはよく理解できる。あえていうならば大正時代の可視化されている年譜には、近代日本の民主主義方向が明確に刻まれているということができた。この事実を私たちは、確認しなければならないであろう。そのことは不可視の部分、いわば大正精神ともいうべきものはどのようなものなのか、を確認することでもある。それは第3期の国定教科書と1933(昭和8)年の第4期の国定教科書を比べると歴然とするといえるように思う(後述)。

国語の教科書は童謡が3分の1以上占める

さて第3期の国定教科書の内容を見ると、「大正7年から実施された灰白色の国語教科書には童謡、童詩などのような文学主義的な教材が多くなっている。たとえば巻一を取ってみると、全巻54ページのうち童謡は21ページで、3分の1以上を占めている。これは明治の国語教科書にはまったく見られなかったこと(以下略)」(『日本人の履歴書』唐澤富太郎)というのである。唐澤によるならば、この特徴は「児童中心主義の思想」の表れというのであった。教育内容が真に児童向けになったということだ。

少なくともこの時代には日本は軍事主導体制に自省が起こっていたといえるように思う。それは近代日本が初めて見せた人間の顔であったといっていいように、私には思えるのである。「モモタラウ」などは、「ムカシ、ムカシ、オジイサントオバアサンガアリマシタ」で始まっていて、11ページにわたってそのストーリーが紹介されていたというのであった。まさに児童が中心であった。児童生徒が興味を持つような記述、そしてその話の中から児童が何らかの心得を獲得するような配慮をしているのである。

「可視」と「不可視」で読み解く意識の変化

これも前述の唐澤書で触れているが、小学校の2年生の国語教科書に「しひの木とかしのみ」という童詩が掲載されている。かしの実は山の中から転げ落ち、ひとに踏まれながら耐えている。一方で山のふもとのしいの木は、悠然と足元には草も寄せ付けずに佇立(ちょりつ)している。

かしの実は、今に見ていろ、僕だって見上げるほどの大木になってみせる、という内容である。この童詩の二番の歌詞は 、「何百年かたった後、山のふもとの大木は、あのしひの木か、かしの木か」という内容である。かなり示唆に富む歌詞なのだが、これを子供に教えるということは、忍耐であり、将来への不屈の精神である。むろん立身出世を鼓舞する意味もないとは言わないが、しかし大正時代の精神という視点で見るならば、この解釈はある広がりを持っていることは認めなければならない。

付け加えるならば、この童詩は昭和の第4期の教科書にも取り入れられている。ただし、その歌詞にはいかにも軍国主義の時代にふさわしいように、軍事大国を目指すかのように歌詞の一部は変えられている。この変化の中に教科書が時代の波をかぶる存在であることを裏づけることにもなっている。

私があえて近現代史を「可視」と「不可視」という尺度をもって見ていこうというのは、こうした変化の中に私たちの意識の変化があり、それが結局は歴史の意識と結びついて歴史解釈に至るからである。私たちの歴史意識というのは、可視と不可視を交錯させることで、あるイメージを生み出すことになる。それこそが貴重な遺産なのである。(第50回に続く)

プロフィール

保阪正康(ほさか・まさやす)

1939(昭和14)年北海道生まれ。ノンフィクション作家。同志社大学文学部卒。『東條英機と天皇の時代』『陸軍省軍務局と日米開戦』『あの戦争は何だったのか』『ナショナリズムの昭和』(和辻哲郎文化賞)、『昭和陸軍の研究(上下)』、『昭和史の大河を往く』シリーズ、『昭和の怪物 七つの謎』(講談社現代新書)、『天皇陛下「生前退位」への想い』(新潮社)など著書多数。2004年に菊池寛賞受賞。