外岡秀俊の「コロナ 21世紀の問い」(15)日米地位協定の死角 在沖米軍に見る感染拡大の実態

従業員以外、地元住民はフェンスの中に立ち入ることができない。だがフェンスの内側にいる人々は、自由に出入りができる。日米地位協定でできたそんな死角を衝いて、コロナ禍が地元住民を脅かしている。在沖米軍で拡大するコロナ禍の実態と、その背景を探る。

-

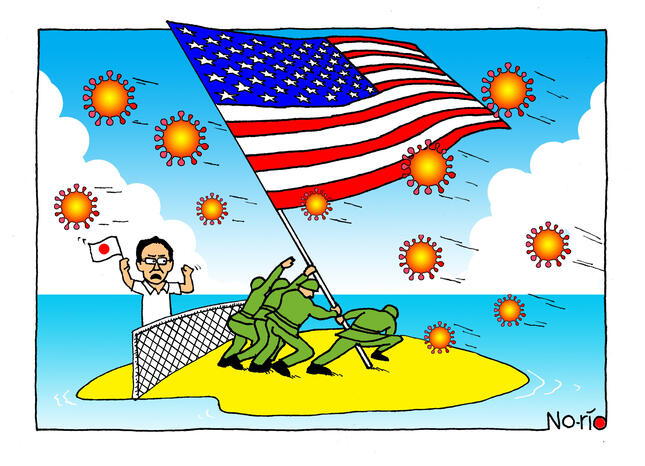

(マンガ:山井教雄)

(マンガ:山井教雄)

奇妙な「第一報」

それは、奇妙な「第一報」だった。

在沖海兵隊が、基地の外にある民間ホテルを借り切って、転勤に伴って入国した兵士らの2週間の隔離施設として使用していることが、2020年7月10日に判明した、というニュースだ。

これでは、部外者には何を意味しているのか、まったくわからないだろう。実際、ニュースの扱いに迷ったのか、朝日新聞東京版では11日付朝刊第3社会面に、「ジャクソン元投手を逮捕」など9本の短信記事に畳み込む形で収録していた。

それによれば、6月30日夕に米軍から沖縄県を通じてキャンプ・ハンセンなどがある北谷町に、「7月から人事異動者を対象に、町内のホテルを滞在場所として使用する」との連絡があった、という。その後、県が防衛省沖縄防衛局や外務省沖縄事務所に照会し、「基地内で収容しきれないための措置で、ホテル利用者は原則外出禁止。従業員が接触しないよう配慮している」などの説明があったが、人数については回答が得られなかった、という。

この「判じ絵」のようなニュースを読み解くカギは二つある。一つは、米国は日本政府による入国拒否の対象国だが、米兵は日米地位協定で、拒否の対象になっていないということだ。もう一つは、米軍については地元が直接、米軍に問い合わせをしても、なかなか答えてもらず、防衛省や外務省の出先機関を通して聞く方が早い、ということだ。この二点については、後で詳しく触れたい。

米軍感染拡大の経過をみると

では、それ以前に何が起き、その後感染はどう拡大したのか。地元紙「琉球新報」の記事(電子版)から経過をたどってみたい。

琉球新報が、在沖米軍の初感染確認を伝えたのは7月2日だった。

それによると、在沖米海兵隊は2日、キャンプ・マクトリアス(うるま市)に駐留する海兵隊員の家族1人が感染したと発表した。海兵隊は在沖部隊では初の陽性事例だとしている。米国に旅行して感染したとみられる。この感染者と家族は沖縄に戻った6月18日から行動を制限され、7月1日に陽性が確認され、その時点で隔離されている。

ところが8日になって、にわかに普天間飛行場(宜野湾市)が注目を集めることになった。

県は8日、米軍に問い合わせ、普天間飛行場に住む米軍属が新型コロナに感染し、感染者が5人のクラスターになった可能性があることを知って開会中の県議会で明かした。県によると一部または全員が隔離措置後に発症し、自由に移動できる状態で、基地の外に出た可能性もある。感染者が所属する組織では100人以上の検査を行っているという。この件について玉城デニー知事は、「県外から入ってくる軍人や軍属の状況について、私たちに情報が一切ないことが問題だ」と述べた。

沖縄県は9日、10日の2日連続で北部の米軍キャンプ・ハンセンで新型コロナウイルスに感染したと発表したが、米軍側の要請に応じて感染人数を非公表とした。

また、全駐労沖縄地区本部によると、米軍基地内で循環バスの運転手として働く40代男性が10日、38度の熱が出て中部保健所管轄内の病院でPCR検査を受けた。

玉城知事はこの日の会見で、7月4日の米国の独立記念日やその前後に、米軍関係者が基地外の繁華街やビーチパーティーにいたとして、そのような場にいた人で、体調不良を感じる人は速やかにコールセンターなどに相談するよう呼び掛けた。

だが10日になって、冒頭にあげた米軍による北谷町のホテル借り上げが問題になり、情報公開に消極的な米側の姿勢に、くすぶる火種が一気に燃え盛った。

北谷町の野国昌春町長は「(隔離施設としての町内ホテル使用は)町を挙げての反対運動ものだと思った」と強調し、事前連絡もなく、一方的に隔離施設を決めた米軍の姿勢に怒りをあらわにした。

こうした中で琉球新報などは11日、複数の関係者の話として、在沖米軍でその日までに「60人超の感染を確認、うち38人は普天間飛行場」と報道し、県民に衝撃を与えた。

また同紙は、「6月と7月に県内中部で大規模なバーべキューパーティーが開かれ、米軍関係者や日本人も参加し、イベントに参加していた米軍関係者らが隔離されているとの情報もある」と伝えた。

県民世論に背を押された玉城知事は、夜になってステーシー・クラーティー在沖四軍調整官と電話で会見し、感染者数の公開について了承を得た。その結果、感染者は普天間飛行場が38人、キャンプ・ハンセンが23人の計61人で、11日に45人が確認されていたことが判明した。

この夜記者会見をした玉城知事は、格子柄のマスクをつけたまま厳しい口調で「米軍の感染対策に疑念を抱かざるを得ない」と述べ、軍の公衆衛生当局者と県の実務者会議の場を設け、速やかに情報を提供することや、当面の二つの基地の閉鎖などを訴えた。米軍は感染者の属性や行動履歴などの情報を県に伝えず、感染者数についても、軍の運用に影響を与えるとして詳細を非公表にする米国防総省の方針に沿って、県に報告はしても非公表にするよう要求していた。県も「公表すれば、米軍から情報が得られなくなる」として要請に応じていたが、これ以上世論を抑えることができなくなっていた。

県がその後に発表した会談概要によると、北谷町のホテルでの隔離について、クラーディー四軍調整官は、「基地内の収容能力が限界を超えており、この取り組みは続けたい」と答えた。また、感染者数の公表については、「私に人数を公表する権限はない」としたうえで、「県が公表することは妨げない。たとえ公表したとしても報告は続けたい」と述べ、県による公表を容認する考えを示したという。

こうした動きについては、基地を抱える市町村から「全米兵の検査を」という声が上がり、「GoToキャンペーン」実施を控えた観光業界や経済界からも、批判や懸念の声が相次いだ。

県ホテル協会の平良朝敬会長は「情報がないと、対策を打ちようがない」として米軍の情報公開の対応を疑問視した。そのうえで、玉城知事に対し「『観光に来るな』とは言うべきではない。県が米側から情報を取って公開することがまず必要だ。手腕が問われている」と指摘した。

県商工会連合会の米須義明会長は「これだけ一気に広がるのは管理がされていない証拠だ。(感染対策などの)状況が把握できず、不安だけがあおられる」と語り、米軍の感染症対策を疑問視した。

その懸念を裏付けるように、県は13日午後、普天間飛行場で新たに32人の感染が確認された、と発表した。12日には浦添市にある牧湊補給地区でも1人が確認され、在沖米海兵隊関係者の感染は7日以降で計94人になった。県によると、7日の普天間飛行場の感染については、基地外で買い物をしていたなどの行動履歴の情報があった。しかしそれ以降、感染者数と所属基地以外の情報は、ほとんど県に入っていなかった。県は独自に情報を集め、4日の独立記念日前後に感染者が立ち寄った北谷町のバーやクラブなどの関係者や客に呼びかけ、12日には130人にPCR検査を行った。

それでも感染拡大には歯止めがかからない。

沖縄県は15日、キャンプ・ハンセンで新たに36人の感染を確認したと発表した。米軍関係の感染者数は累計で計136人になった。

県と米軍病院などが同日午後に初めて情報共有の協議を行った。県が米側から受けた説明によると、感染者のほとんどが軽症と無症状者で、基地内で隔離している。米軍は感染拡大を防ぐため、無症状の人にも積極的にPCR検査を実施しているという。

米軍が県に提供した情報によると、基地の外で県民と接触した可能性のある米軍関係感染者は3人程度追加され、少なくとも23人程度になった。県の糸数公保健衛生統括監は、米軍関係者と接触した県民の検査を急ぐ考えを示した。

県は普天間飛行場とキャンプ・ハンセンの感染者に「部隊間の移動があった」と説明してきた。玉城知事は「われわれの印象からすると、2週間留め置かれておくべき間に、普天間とハンセンのメンバーがユニット(部隊)として動いて訓練した結果、両基地で感染が広がったのだろう」との考えを示した。

嘉手納基地は7月に感染が判明した2人のうち、1人は同基地の軍家族住宅事務所に勤める隊員だと明らかにした。

米軍関係の感染者の内訳はハンセンで58人、普天間飛行場で71人、嘉手納基地で5人、牧港補給地区(キャンプ・キンザー)が1人、キャンプ・マクトリアスで1人となっている。

接触した県民も感染

沖縄県は16日、米軍キャンプ・ハンセン関係者の乗客を乗せたタクシー運転手の80代男性の感染が確認されたと発表した。14日に症状が出て、15日に受診し、抗原検査で陽性を確認した。米軍と接触した県民で、感染が確認されるのはこれが初めてだった。

こうして県民への感染の懸念が広がり、米軍の情報公開への批判が高まる中、米海兵隊は16日から、ウエブサイトで米軍内の感染者の行動履歴を記した地図を公表するようになった。感染が確認されていない基地にも感染者が訪れたあとがあり、感染させる可能性のある時期にも基地間移動をしていたことをうかがわせる内容だ。

これは海兵隊が、陽性者の行動を追跡調査し、14日以内に訪れた建物、日時、時間を記し、感染確認の72時間以内に訪れた場所は赤い印で示している。

ただ、訪れた場所は基地内に限り、基地外での行動履歴は示されていない。地元民にとっては、最も必要な情報はまだ公開されていないことになる。

県は18日、感染した米軍関係者のうち、発症する2日前から隔離されるまでの間に、基地の外に出た感染者は、46人に上ると明らかにした。米軍の調査で判明したという。46人の行動歴として、「基地周辺の飲食店やタクシーを利用している」と公表したが、具体的な所在市町村などについては、ここでも公にしなかった。

ところで、ここまでの話は沖縄に限ったが、在日米軍基地は沖縄以外にもある。河野太郎防衛相は21日午前の記者会見で、「在日米軍が基地ごとの新型コロナウイルスの感染者数を公表する方向で日米間の調整がまとまった」と明らかにした。例外的に沖縄の基地のみで感染者数を公表していた措置を、全国に拡大する。米軍側がホームページやSNSなどを通じ、基地ごとの感染者数を発表するという。

遅きに失した話だが、感染拡大に直面した沖縄の強い突き上げを受けて、ようやく全国の基地でも「沖縄並み」の公表に踏み切ることになったといえる。

こうして在日米軍はようやく基地別に感染者数を公開するようになったが、22日のホームページの更新で、同日午前9時現在、沖縄県内ではキャンプ・ハンセンや普天間飛行場など4基地で計124人の陽性が確認され、在日米軍全体の145人の9割を占めていることがわかる。在日米軍の発表では、既に陽性から陰性になった米軍関係者は人数に含まれていないという。

さらに23日には、嘉手納基地従業員の50代男性の感染が確認された。県のまとめでは、24日現在の累計感染者数は165人。加えて、在日米海兵隊や嘉手納基地は24日午後、42人の新規感染をSNSで公表した。2月以降の県内の累計患者数を上回る勢いで感染拡大防止の有効な手だては見えないままの状態が続いている。

琉球新報によると、米国防総省の発表では、22日時点の世界の米軍の累計感染者数が2万2769人。米軍事サイト、ミリタリー・タイムズの集計によると、7月第3週の増加率は前週比22%で、4軍のうち海兵隊が30%と最大だったという。世界の感染の傾向が、沖縄でも最も比重の大きな米海兵隊に集約されて表れたとみることができるだろう。沖縄が置かれたこうした状況を、どう理解したらいいのだろうか。

通常、外国で感染が拡大している場合は、その国からの渡航者や、一定期間滞在した人の入国を拒否するか、2週間の隔離を条件にするのが普通だ。日本の場合、感染者数、死者数が世界最多の米国に対しては入国拒否を続けている。だが米軍は、日米地位協定によって国内法が適用されず、その対象にはなっていない。基地経由で直接入国できるし、日本側の防疫対応もない。

しかも、基地の中に立ち入りできる日本人は基地従業員らに限られているのに、基地からは、米兵や軍属が自由に地元に出て帰ることが許される。基地の外に住む軍人・軍属もいる。

日米には、基地の中で感染症が起きた場合、米軍の医療機関が地元保健所に通報し、防疫上の協力を行う2013年の日米合意がある。しかし、具体的な運用は米側に委ねられているため、今回のように、作戦上の必要から、通報しても情報を公開しないように県側に要請するという事態が起きた。

沖縄県民からすれば、基地の中にいる米兵は、どこから、どのような経路で来た人物か、そして感染者が、地元でいつ外出し、どのような人々と接触したのか、その行動履歴すらわからない状況といえる。

これは、基地内の人が一方的に地元に出ていけるのに、地元は立ち入りができないという意味では「ブラック・ボックス」に近い。また、米軍が軍人・軍属の行動履歴を掌握しているのに、それが地元に知らされないという点では、基地内からは地元が見えるのに、地元からその内部がのぞけないという意味で「マジックミラー」現象といえる。

この「非対称」の関係は、戦後連綿と続いてきた。コロナ禍は、その沖縄の苦難の書物に新たな1章、しかも、はなはだ厄介で、いつ終わるかもしれない未完の1章を加えたことになる。

日米地位協定に詳しい明田川融・法政大教授に聞く

7月23日に、法政大教授の明田川融(あけたがわ・とおる)さんにZOOMでインタビューをした。

明田川さんは法政大大学院で学んだ政治学博士で、「日米行政協定の政治史」(法政大学出版局)や「沖縄基地問題の歴史」(みすず書房)などの著書がある。今回問題になった日米行政協定の研究では、第一人者だ。

1951年、サンフランシスコ講和条約の締結で連合国軍占領からの独立を果たした日本は、同時に米国と日米安全保障条約(旧安保)を結び、占領米軍を駐留米軍として受け入れた。安保条約は骨格のみを定めた極めて簡素な条約であり、その具体的な運用の詳細は、翌年に調印された「日米行政協定」に委ねられた。

1960年、岸信介政権は旧安保を改定し、新安保条約を強行採決し、これが現行の日米安保条約になる。その際、「日米行政協定」も「日米地位協定」に改めた。

正式名称は極めて、長たらしい。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」

日米安保条約は前文に続く全10条の簡素な作りだが、核心は第5条に定める米軍の日本防衛責任と、日本における米軍の基地使用を定めた第6条の二つにある。米軍は日本において基地を使用できる代わりに、日本の施政下における領域で、いずれかが攻撃された場合、自国の憲法の規定や手続きに従って、共同で対処するというものだ。これは「物(基地)と人(在日米軍)の協力」という「非対称」の条約(大阪大・坂元一哉教授の表現)だが、むろん、表向きは対等の関係にある。

このうち、第6条に定めた在日米軍基地と米軍の地位については、そっくり「日米地位協定」に委ねられた。これが、長たらしい正式名称の由来だ。

ところで、沖縄はサンフランシスコ講和条約によって独立する日本本土とは切り離され、引き続き米軍の施政下に置かれた。日本国憲法も、旧・新「日米安保条約」も適用されなかった。米軍は東アジア全般にプレゼンスを示すため、沖縄を拠点に「基地の自由使用」を続けた。集中的な核配備や、ベトナム戦争における爆撃機の直接発進が行われたのは、そのためだ。

1972年5月15日に沖縄が返還され、本土に復帰した際、沖縄にどう日米安保条約を適用するかが、問題になった。そのために作成された日米地位協定の沖縄版が、英文で250ページを超える「5・15メモ」である。それまで沖縄の基地の「自由使用」を続けた米軍は、できるだけ特権を維持しようとして、日本側との交渉に臨んだ。

もともと、日米行政協定・日米地位協定は、占領期の色合いを濃く残した米軍に有利な取り決めだった。だが、本土とは違って、米軍基地が過密化し、本土にはないさまざまな部隊を配置する沖縄で同じ規定を適用すれば、犯罪や人権侵害、社会問題が頻発するのは目に見えている。しかも、復帰前からの「特権」を維持しようとした米軍との間で結ばれた「5・15メモ」には、基地によっては使用の明確な条件を記さないなど、さまざまな抜け穴が残された。県道を封鎖したうえでの米軍の実弾砲撃演習が行われていたのも、その一例だ。

以上が、明田川さんの著書「沖縄基地問題の歴史」を読んで、私なりに要約した沖縄の「日米地位協定」の問題点だ。あとは、明田川さんに話をうかがおう。

日米の課題は「身柄引き渡し」「航空法」からコロナへ

基地と生活圏が隣接する沖縄では、戦後一貫して、米軍による公務中、あるいは公務外の犯罪や事故が起きてきた。それを、本土と同じ日米地位協定で律することには、もともと無理があった。典型例は、日本側が裁判権を行使すべき犯罪において、身柄が米国の手中にあるときは、日本側が控訴するまで引き続き米側が身柄を拘禁するという規定だ。

これまで沖縄では、性犯罪を犯した容疑者が基地から米国に逃亡した例もあり、「治外法権」に近いこの規定が長く問題にされてきた。しかし、1995年の少女暴行事件においても「運用改善」にとどまり、その後、日米合同委員会で日本側が拘禁の移転について要請すれば、米側が「これを十分考慮する」という条件にとどまっている。明田川さんによれば、今回のコロナ禍が始まる前まで、沖縄が強く求めていたのは日本の航空法の適用だったという。

「2004年8月13日に起きた沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事故だけでなく、沖縄では航空機やヘリの事故が頻発している。その後に配備されたオスプレイが2016年に不時着(琉球新報はその後、「墜落」と表記)する事故があったし、2017年の普天間第二小学校や昨年の浦西中学校へのヘリ部品落下事故なども起きている、航空法を適用すれば、もう少し安全を確保できるのではないか。それが沖縄県にとっては喫緊の課題でした。しかし、今はコロナ禍が、それと同じほど重要な課題になっている」

今の状況について明田川さんは、「日本は米国人に対し、正門からの入国を拒否していながら、『基地』という通用門から出入り自由の状態にしている」と話す。米軍に対しては、出入国管理法令も、検疫法も適用されない。

「航空法と検疫法は、明らかに性格が違う。しかし、国権の最高機関である国会が作った法律が、第三者である他国の軍隊に及ばないという点では、構図は同じ。米側に有利な日米地位協定の性格を反映している。これほど外国の軍隊に自由を認める協定は、ほかには例がないと思う」

沖縄県基地対策課はここ数年、欧州など米国が軍を派遣する他の国での地位協定を調べ、日本との比較を続けてきた。その報告書は、今も同課のサイトの「地位協定ポータルサイト」で読むことができる。明田川さんは、「欧州編」にコメントを書き、おおむね次のように指摘した。

「沖縄県が2017年度に行った『他国地位協定調査』から得られた大きな成果の一つは、独伊両国による米軍基地への立ち入り権が改めて確認されたことだ。すでにドイツの連邦・州・地方自治体の当局は『ドイツの利益を保護するため』に事前通告後に基地へ立ち入るだけでなく、緊急時などには『事前通告なし』で立ち入ることが知られていた。さらに報道各社の取材班は、立入り許可証を発行された基地所在地の首長や職員が、公務遂行のため事前通告なく『常に立入りを認められている』ことを明らかにしていた」

「在伊基地は原則としてイタリア人司令官の統括権下に置かれることが知られていた。これに関して沖縄県は、元NATO空軍司令官や元首相経験者から、『アメリカが活動しようとするときは、必ずイタリア軍の司令官に伺いを立てなければならない』、あるいは『米軍はすべての活動についてイタリア軍司令官の許可が必要だ』との証言を得た。このように、受け入れ国側に強い基地管理権があることから、イタリアの司令官は『その責任に対応するため』に、また『イタリア国主権の擁護者として』、基地のすべての区域および施設へ自由に立ち入ることができるとされる」

つまり、基地管理権は原則的に受け入れ国側にあり、立ち入りも認められている。日本にはこうした管理権はなく、自治体の立ち入りも認められていない。NATOという多国間協定に基づく駐留と、日米安保条約という2国間条約に基づく駐留という違いはあるが、米軍による基地の排他的権利を認める日本の場合は、極めて特異と言えるだろう。さらに、特定の法令の運用を日米で合意する以外は、「わが国の法令の適用はない」とする日本の姿勢は、「治外法権」を認めるにも等しい。つまり基地は日本の法令の除外対象となり、問題が起きれば日本は「要請」をし、米側が「配慮」する、という「運用」の問題になってしまう。それが、今回のコロナ禍で問題になった「すみやかな情報の共有」の根源にある問題だ、と明田川さんは指摘する。

検疫に関する日米合意の実態

検疫に関する各国の米軍との取り決めはどうなっているのだろうか。沖縄県基地対策課に問い合わせると、「米軍が訪問軍としてローテーション配備されているオーストラリアでは、米豪地位協定18条において、オーストラリアの検疫法の順守が定められていることが分かっている」という。ただし、実際の運用については未確認だ。

条文は次のようなものだ。

「米豪地位協定第13条 米国政府は、米豪間で暫定的に有効となっている合意と合致するように、オーストラリアの検疫法、労働条件仲裁裁定及び決定を含む、連邦および州の関連法令の規定を順守しなければならない。また米国人員はこのような法令を順守しなければならない」

なお、韓国、NATO、独、伊については、該当する条文は現時点では見つかっていないという。米豪地位協定の条文は、受入国の検疫法を順守することが、少なくとも不可能ではないことを示している。

それでは、日米間の場合はどうか。

沖縄県の「地位協定ポータルサイト」には日米地位協定の条文ごとに、日米合同委員会の合意記録が掲載されている、軍人・軍属とその家族の出入国については、「第9条」の項目にその記録がある。

明田川さんによると、1952年の最初の合意で、入出国は「検疫特例法」による、という合意、つまりは日本の検疫法の重要部分は適用しないという合意がなされた。

「人の検疫 安全保障条約第3条に基づく日米行政協定の本文中に直接検疫の取扱についての明文がないが、外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和27年法律第201号)の範囲内において、次の措置を実施することに同意」した、というのがその項目だ。それによれば、米軍使用の船舶や飛行機で入国する場合の検疫は米側が行い、伝染病があった場合は日本の法律を尊重して担当軍医が所要の措置を行い、最寄りの検疫所に通報する、としている。

その後も、日米合同委員会ではしばしば、米軍関係者の入国について話し合いが行われてきたが、新たな感染症が確認されれば、それを合意事項に加えるだけで、基本的な構図は変わっていない。

つまり、米軍人が米軍の飛行機や艦船で入国する場合は、米軍が検疫を実施する。その場合、「合衆国軍隊の検疫官は、検疫伝染病の患者若しくはその死体又はペストに感染した若しくはそのおそれのあるねずみ族を船内又は機内において発見したときは、直ちに所轄の日本国の検疫所長に通報する」との取り決めがある。他方、軍人でも、民間機や船舶で入国する場合は日本側が行う、ということだ。こうした構図を前提としたうえで、明田川さんはこう指摘する。

「新型コロナに関する情報を、政府は『日米で速やかに共有している』というが、提供された情報が本当かウソか、チェックする方法がない。あるいは、きちんとしたデータであったとしても、それが地元の感染拡大防止に役立つかどうか、というニーズに合致しているとは限らない」

今回の場合、検査を要する濃厚接触者を割り出すためには、感染者の所属基地や性別、年代、基地の外での行動履歴などが欠かせないが、米軍側がそれに応じるかどうかは不明だ。

「日本側が『要請』し、米側が『考慮する』という関係においては、日本側が地元の側に立って、強く求めることが欠かせない」と明田川さんはいう。

しかし、これまでの私の取材経験からいえば、沖縄側が、地位協定の改定を強く求めてきたにもかかわらず、これまで日本側が強く要求したという例は、残念ながらあまりないように思える。

10年ほど前、「今度の地位協定の課題」について沖縄県の聞き取り調査を受けた明田川さんは、「感染症対策」をその一つにあげた。地球温暖化により、熱帯や亜熱帯での感染症が北上し、日本列島に迫ることが予想される。機能性を重視して移動を繰り返し、「密」な集団生活を送る軍隊は、それ自体が地域に感染症を媒介する可能性がある。そのために、地位協定の問題点や課題を洗い出して置くべき、との指摘だった。

コロナ禍で、日米地位協定の問題が浮上したが、その問題の根深さは、本土に理解されているとはいいがたい。本土での危機意識が強くない理由について明田川さんは、米軍基地が集約され、あるいは負担が軽減されて、「身近」な問題ではなくなったことにも理由があるという。

「本土では1960~70年代に『関東計画』などで各地に散在する米軍基地が横田基地などに集約され、海兵隊も1950年代中頃から沖縄に移駐するなど、身近な場から消えていった。その結果、沖縄に米軍基地が偏在する結果になったが、その歴史は広く国民に共有されていない」

明田川さんは修士課程で旧安保条約の成立過程を研究したが、その実態は行政協定にあると考え、博士課程では行政協定から地位協定への移り変わりを集中的に研究した。だが、その実態が見えるのは沖縄だと知り、現地に通うようになった。

「沖縄に一度でも行けば、基地が単なる安全保障の問題ではなく、日常生活を脅かす暮らしと背中合わせの問題であることがわかる」。沖縄でよく聞いた言葉に、「基地は本土では安全保障の問題。しかし、ここでは基地は人権と命の問題なのです」という悲痛な声があった。

「基地」は器であり、軍事施設だ。もちろん、その縮小は最優先の課題だが、同時に、軍人たちの行動を律する「地位協定」を変えない限り、沖縄の人々の不安や恐れはなくならない。今回のコロナ禍は、基地や地位協定をめぐる本土と沖縄の危機意識の落差を、静かに照らし出している。

住民の生命を軽んじる米軍や日本政府の体質は変わらず

沖縄での感染が連日のように1日最多を更新している7月28日夜、琉球大名誉教授の比屋根照夫さんに電話で話をうかがった。沖縄近現代思想史の泰斗である比屋根さんは、私が沖縄取材を始めた1995年以来、一貫して私の師匠である。在沖米軍基地コロナ禍について、比屋根さんはこう話す。

「ローテーションで在沖基地に配備される米兵は、直接嘉手納などに入り、日本側の検疫も受けない。コロナ禍で、こうしたシステムが破綻の危機に瀕し、基地の存続そのものが危ぶまれている。狭い沖縄で、基地の内と外で異なるシステムを当てはめ、沖縄に押し付けるやり方自体が限界にきている。基地の内と外を分断することによって、コロナ禍の問題そのものが隠され、感染拡大防止策が取れない、という異常事態だ」

それでは、県は政府や米軍に何を要求すればよいのか。

「コロナ禍を誘発する基地は閉鎖し、基地の外に住む軍人・軍属は基地内に戻す。部隊の基地間移動を禁止して、基地の外でのすべての行動履歴を明らかにする。最低限、そうした措置を取るべきでしょう」

比屋根さんは、沖縄において、「軍の論理」を住民の命よりも優先させる例は、今回に限ったことではないという。例えば戦時中に八重山諸島で起きた「戦争マラリア」だ。日本軍の命令によって、石垣島の住民は島内の山間部、他の島の住人は西表島の高地へ強制疎開させられ、3600人以上がマラリアで死亡した。

戦後の米軍占領下でも同じようなことが起きた。米軍は住民が収容されている間に農地を基地にしたばかりでなく、1950年代には、「銃剣とブルドーザー」によって伊江島や伊佐浜の美田地帯から農民を追い出し、基地を拡張した。そうした例を振り返ると、今回のコロナ禍で住民の生命を軽んじる米軍や日本政府の体質には、同じ「軍の論理」を感じてしまう。

「住民の命を顧みず、軍の論理を貫徹するという体質は、戦後も日本政府の中に脈々と続いてきたのではないか。沖縄の民意がすべて反対しているのに、普天間飛行場の代替施設を辺野古に強行移設しようとする政府を見ていると、そう思わずにはいられない」

住民を犠牲にした「戦争マラリア」の教訓を学んでいない

比屋根先生が触れた沖縄の「マラリア』問題とは何か。この問題を10年間にわたって追い続けたカリフォルニア大バークレー校客員研究員の大矢英代(おおや・はなよ)さん(33)に7月30日、ZOOMでインタビューした。

大矢さんは、早稲田大学大学院でジャーナリズムを学ぶ09年に、インターンをしていた石垣島の八重山毎日新聞社で「戦争マラリア」のことを知り、この問題を調べ始めた。

多くの人は、いまだに、「戦時中の混乱が招いた不幸な病死」とか、「米軍から住民を保護するための疎開の結果」などと誤解している。だがそうではない。石垣島の住民は島内の山間部へ、波照間や黒島、鳩間島、新城島の住民は西表島に強制的に移住させられた。それも、マラリアの無病地区から、有病地区への「疎開」だった。

米軍が上陸しなかったにもかかわらず、なぜ住民は日本軍によってマラリアの有病地区に追いやられ、3600人以上が犠牲にならねばならなかったのか。

その真相に迫るため、大矢さんは大学院を休学し、島民の3人に1人が疎開でマラリアの犠牲になった波照間島に、8か月間住み込んだ。人と人の関係を築かなければ、人は胸の内を明かしてはくれない。農家のおじい、おばあに受け入れてもらい、サトウキビの収穫で1日8時間働き、八重山の民謡を習い、人々との語らいを通して方言を学んだ。ようやく心を許してもらい、大学院の修士終了の映像作品を完成させたが、その時に沖縄の人々は、もう取材対象ではなく、共に生きる人々になっていた。

卒業後は琉球朝日放送の取材記者として5年勤め、基地問題などを取材した。やがて、「県民はわかってくれても、本土や日本政府の意識が変わらなければ問題は解決しない」と行き詰まりを感じ、退職して独自の道を選んだ。会社の先輩で2年間一緒に仕事をしてきた三上智恵さんに声をかけられ、共同監督で制作したのが数多くの賞を受けたドキュメンタリー映画「沖縄スパイ戦史」(2018年)だ。

その取材の過程で大矢さんは、追い続けた「戦争マラリア」の謎に迫る最後の扉を開けることになった。

住民に疎開を命じたのは、沖縄に送られた陸軍中野学校出身者42人のうち、八重山に派遣された4人だった。日本軍はどの地域がマラリアの有病地かを事前に調べ、軍の幹部には特効薬のキニーネを準備しながら、住民を有病地に「疎開」させた。

食糧供給や基地建設などで住民に協力をさせたのに、戦況が悪化するにつれ、住民は「軍事機密を知っている」がゆえに、「不都合」な存在とみなされ、軍の作戦の邪魔にならないよう監視下に置かれた。

映画「沖縄スパイ戦史」は、証言と軍の作戦計画書などをもとにその最暗部に迫ったドキュメンタリーであり、今年2月に「あけび書房」から出版された大矢さんのルポルタージュ「沖縄『戦争マラリア~強制疎開死3600人の真相に迫る」は、この10年に書き溜めた20冊以上の取材ノートをもとに書きおろした渾身の力作だ。その大矢さんの目に、今コロナ禍で揺れる沖縄はどう映っているのか。大矢さんは、問題は二つある、という。

「一つは日本政府自体の問題です。政府は、感染拡大が分かっていながら経済を優先させ、『Go Toキャンペーン」を前倒しで実施した。それを見ていると、マラリアに感染すると分かっているのに、軍の作戦を優先して住民を有病地に強制疎開させ、3600人以上の大量死を招いたことを思い出します。本来は守らねばならない住民の命をないがしろにし、軽んじる点で、戦争マラリアがもたらした教訓を学んでいない気がします」

もう一つは、米軍自体がはらむ問題だ。

「アメリカでは感染拡大に歯止めがかからず、私が住むカリフォルニアは全米で最も感染者数の多い州になりました。感染は米軍内でも広がっている。感染そのものはアメリカの国内問題ですが、海外に駐留する米軍を通して、各国にその問題が漏れ出している。日米地位協定によって、兵士や軍属は基地の外に出入りできるのに、地元自治体は立ち入りができず、感染が広がっても、地元の沖縄がそれをやめてくれ、という法的な権限がない。出入国管理法令が適用されないことは、以前から繰り返し問題になってきた。基地の外で性犯罪をおかしながら、基地に逃げ込み、そのまま基地から出国したこともある。旅券審査を受けずに出入国できる協定によって、被害者は泣き寝入りせざるを得なかった」

アメリカでも、つい最近まで、トランプ大統領はマスクをつけず、いまだにマスクをつけない支持者もいる。だがそこには、「マスクを強制するのは共産主義と同じで、個人の権利を重んじるアメリカ民主主義の剥奪につながる」という考えが背景にある。マスクを着けないことは、それはそれで問題だが、アメリカから今の日本を眺めると、裏返しの窮屈さを感じてしまう、と大矢さんはいう。

「被害者である感染者を、規則に従わないばかりに罹患した悪者のように扱ったり、本人が身元を隠したりといったことを見聞きすると、コミュニティを裏切るスパイを監視した戦時中のことを思い出します。『裏切者』をあぶりだして自己責任を問うのではなく、感染防止の対策がきちんと行われているのか、政策がきちんと機能しているのかを、まず問うのが先なのではないでしょうか」

フルブライト奨学生として渡米して1年が過ぎ、今は自費でドキュメンタリー制作と調査報道の研究と実践を続けている。「足で稼げ」と教えられてきたジャーナリズムだが、米国でも今は対面取材が難しく、現場で取材相手とキャッチボールしながら作品に写し込んできた映像が、撮りにくくなったという。だが、これからメディアが多様化する時代に、文字で映像で、映画作品で、ターゲット層に合わせて臨機応変に伝え方を変えられるように、自分を磨いていきたい、という。最後に大矢さんは、沖縄についてこう語った。

「『沖縄問題』という言葉があります。でも、実際に起きている問題は、ワシントンや日本政府、そしてそれを積極的に支持する国民はもちろん、何よりも政治に無関心な国民が、沖縄に強いてきたアメリカ問題、日本問題であり、沖縄はそれを写し出す鏡だと思います。『沖縄問題』といって、沖縄に問題を閉じ込め、地元に犠牲を強いながら、知らん振りをしてきた国民の責任が放免されるというのでは、戦時に沖縄を犠牲にした過去から学ぶことはできません。政策によって、一般住民が最大の犠牲を払う結果になった『戦争マラリア』の歴史は、今も終わっていないと思うんです」

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。