外岡秀俊の「コロナ 21世紀の問い」(23) 「自己責任」論とコロナ禍

2020年9月16日に首相に就任した菅義偉氏は、その夜の就任演説で「自助・共助・公助」を唱え、その後も繰り返しこの政治信条を口にしている。この「自助」という言葉に、2004年のイラク人質事件以来、この国で頻繁に使われるようになった「自己責任」を思い浮かべた人もいるかもしれない。21世紀になって強まった「自己責任」論とは何か。それはコロナ禍の文脈でどのような意味を担っているのか。

-

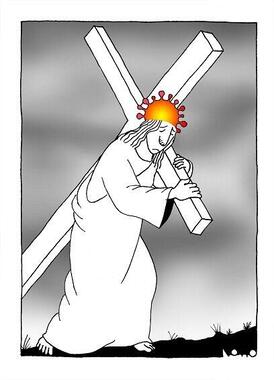

(マンガ:山井教雄)

(マンガ:山井教雄)

菅新首相の「自助・共助・公助」

就任演説で菅新首相は、「自助・共助・公助」について、こう説明した。

「私が目指す社会像、それは、自助・共助・公助、そして絆であります。まずは自分でやってみる。そして家族、地域でお互いに助け合う。その上で政府がセーフティーネットでお守りをする。こうした国民から信頼される政府を目指していきたいと思います」(首相官邸ホームページ)

「自助・共助・公助」という考え方は主に防災の分野で使われてきた考えで、目新しいものではない。たとえば平成30(2018)年版の防災白書では、次のように紹介されている。

「阪神・淡路大震災では、7割弱が家族も含む『自助』、3割が隣人等の『共助』により救出されており、『公助』である救助隊による救出は数%に過ぎなかったという調査結果がある。今後、人口減少により過疎化が進み、自主防災組織や消防団も減少傾向にあるなか、災害を『他人事』ではなく『自分事』として捉え、国民一人一人が減災意識を高め、具体的な行動を起こすことが重要である」

「『自助・共助』の重要性は、特に東日本大震災以降国民にも認識されるようになっている。内閣府が実施した世論調査結果によれば、『自助・共助・公助』のうち重点を置くべき防災対策としては、平成14年調査時には『公助』に重点を置くべきと考えている方の割合は24・9%であったが、平成29年調査時では『公助』は6・2%に減少する一方、『自助』は平成14年の18・6%から平成29年の39・8%に、『共助』は平成14年の14・0%から平成29年の24・5%にそれぞれ増加しており、『公助』よりも『自助』『共助』に重点を置くべきとする方の割合が高まっている。また、年齢別に見ると、平成29年調査時において、『18~29歳』では『自助』が25・0%、『共助』が31・0%と『共助』の割合が高いのに対し、『70歳以上』では『自助』が51・2%、『共助』が22・3%と『自助』の割合が高くなっており、高い年齢層ほど『共助』より『自助』を重視する傾向にある」

いつ、どのような災厄に襲われるかもしれない災害多発列島のこの国では、とりあえず「自助」で身を守り、次いで近所で助け合い、最後に「公助」の救援救助を待つという順序で物事が運ぶのは、その通りだろう。警察・消防自体が被災している場合も多く、組織的な救助救援には時間もかかる。日ごろから、ハザードマップや避難所の場所を確認し、できる範囲で防災・減災の備えをするというのは、現実的でもある。

ただ、こうした防災の世界の「常識」を、広く社会や政治全般に推し広げることは、できるのだろうか。菅新首相のいうように、「まずは自分でやってみる。そして家族、地域でお互いに助け合う。その上で政府がセーフティーネットでお守りをする」という順番で責任が問われるとすれば、その「政府責任」からこぼれ落ちてしまう人が出ないだろうか。

齋藤雅俊さんと考える「自己責任」

この8月末、未來社から「自己責任という暴力―コロナ禍に見る日本という国の怖さ」

という本が出版された。著者はTUY(テレビユー山形)の取締役を務める齋藤雅俊さん(64)だ。9月22日、ZOOMで山形在住の齋藤さんにインタビューをして、コロナ禍と「自己責任」について話をうかがった。

齋藤さんは東京生まれで仙台で育ち、東京外国語大学イタリア語学科を卒業後の1980年にTBSに入社。報道局取材部を経て85~88年にパリ特派員を務めた。

その後、報道局編集部でディレクターとなり、社会部サブデスク、デスクを経て「報道特集」のディレクターを4年間担当した。2002~06年にはパリ支局長を務める傍ら、フランス国立東洋言語文化学院(INALCO)の日本学科修士課程を修了し、TBSの取材センター長兼映像センター長、編集主幹などを歴任した。

2010年の「報道特集」リニューアルに伴って同番組の制作プロデューサーとなり、2014年7月から今年3月まで、TUYの取締役兼報道制作局長を務めてきた。

履歴からわかるように、一貫してテレビの報道現場を歩いてこられたジャーナリストである。だがなぜ、この時期に「自己責任」についての論考を発表したのだろう。私の質問は、そこから始まった。

実は、この本の下敷きになったのは、INALCOに提出したフランス語の修士論文「イラクの人質事件から考える日本の自己責任論」だった。ここでの「自己責任」の訳語には、「La responsabilite indivduelle」を充てた。日本研究のため2004年に日本に滞在し、イラク人質事件のニュースを見て帰国していたフランス人研究者に尋ねたところ、「個人責任」がいいのではと助言されたからだという。後で詳しく触れるが、「自己責任」という言葉自体が、外国語への翻訳が難しい特殊日本的な考え方であることを示す一例といえるだろう。

そもそも齋藤さんが多忙の毎日を縫ってINALCOで学んだのは、パリ支局長時代にしばしば現地を取材したイラクで、04年に起きた日本人人質事件の国内での反応に衝撃を受けたからだ。はじめは人質になった日本人若者3人に同情的だった国内の世論は、やがて「自己責任」というバッシングに変わり、3人に激しい非難が寄せられた。外務省が繰り返し入国を控えるように警告したにもかかわらず、イラクに入って拉致されたのは本人たち自身の責任だという理由だ。報道機関とはいえ、齋藤さん自らもイラクに入っていた。齋藤さんには、その非難が他人事とは思えず、「自己責任論」のルーツはどこにあり、なぜこれほどのバッシングにつながったのか、その背景を熟考したいと思うようになった。

帰国後も、2013年に起きた窃盗未遂事件に関連して、みのもんた氏が次男逮捕について謝罪する出来事や、2018年にTOKIOのメンバーによる女子高生への強制わいせつ事件で、他のメンバーが謝罪する場面などを見聞きし、「自己責任」と親の責任、「自己責任」と集団責任などについて考え、原稿の手直しを続けてきた。そして今回、コロナ禍で起きたさまざまな出来事を見聞きするにつれ、「根底では何も変わっていない」と受け止め、大幅に加筆修正して出版に漕ぎつけた、という。

コロナ禍における「自己責任」論

思索の原点となったイラク人質事件について触れる前に、齋藤さんがコロナ禍で注目した二つの点をご紹介したい。

第一は、感染者への攻撃が、感染者本人を超えて家族や所属集団にまで向かったことだ。

○三重県では感染者の家に石が投げ込まれ、壁に落書きがされた(朝日新聞4月21日)。

○卒業旅行や懇親会などで学生中心に感染が広がった京都産業大学には、抗議などのメールや電話が相次いだ。「感染した学生の名前と住所を教えろ」「殺しに行く」「大学に火をつける」などの脅迫があったという(同4月8日)。

○福島県にある郡山女子大では、ひとりの教授が感染したことが公表されると、教職員の子どもが保育所への預かりを拒否されたり、会社員の配偶者が出勤を止められたりした。さらには付属高校の生徒が「コロナ、コロナ」と指をさされ、一時は制服での通学を見合わせることになった(同3月26日)。

中には、人権侵害の防波堤になるべき公的機関が、逆に偏見や差別を助長してしまったケースもある、と齋藤さんは指摘する。

○愛媛県新居浜市では東京や大阪を行き来する長距離トラック運転手2家族の子どもたち3人に対し、市立学校の校長が市教委と相談のうえ、登校しないよう求めた(毎日新聞、東京新聞4月9日)。

○岩手県花巻市では、東京から引っ越した70代の男性が、入居が決まっていたマンションの住人から「2週間はここに住まないで」と言われ、市に転入届を出そうとしたところ、「2週間後に来てほしい」と、その場で受け取りを拒まれたという。男性は契約したマンションに入れず、転入届も受けてもらえず、気の毒に思った大家が元店舗の空き家を提供したが、その2日後、男性は隣の店舗兼住宅で起きた火事に巻き込まれて亡くなった(毎日新聞4月18日)。

齋藤さんが指摘するもう一つの論点は、「要請」があぶり出した一般の人々の「正義感」と同調圧力だという。

○東京では、都が出した休業要請に応じずに営業を続けたパチンコ店で、開店前に並ぶ客に男性が注意して、「出ていけ!家に帰れ!帰れよ!」「お前らおかしいんだよ。我慢できないんだろう。我慢できないんだろうが」などと言ってもみ合いになりそうになり、警備員に制止された(TBSの「ひるおび」で4月29日放送)。

○山形県では4月18日から県境での検温を始めた。県内7か所の境に県職員75人が張り付き、検温への協力を「要請」した。県によると、本格的に実施した4月25日からゴールデンウィーク明けの5月10日までに5861人の検温が行われたが、37・5度以上の発熱者は見つからなかった。

○徳島県では県外ナンバーの車に暴言、煽り運転、傷つけなどの被害が発生した。徳島県は「来県お断り」として数十人の県職員が双眼鏡を使い、県内のインターチェンジや商業施設などで県外ナンバーのチェックをした。県外ナンバーの利用者に対して誹謗中傷が相次いでいることから徳島の飯泉嘉門知事は徳島市長と共同で会見を開き、「県外ナンバーの調査をしたことが強いメッセージになりすぎた」と語った(朝日新聞4月23日、NHK4月24日)。

齋藤さんは、そもそも各自治体が出したのは特措法に基づくとはいえ休業の「要請」であり、法的義務がないお願いだったことを指摘したうえで、「休業十割を目指すなら、法律に伴う命令を出し、その休業に伴う補償を打ち出さなければならない」という。

そして、社会で従うべき判断の基準は、あくまで合法か否かであって、暗黙の「掟」や「空気」任せにしてはならないだろう、という。

特措法による「要請」は、外国の「ロックダウン」とは違って、強制力を伴わない「お願い」ベースだ。外国に比べて規制が甘いという批判もあったが、強制に拠らない「要請」が機能することを、日本の誇りと考える向きも多い。だがそれは危険なことではないか、と齋藤さんは警告する。

著書の中で齋藤さんはそれが「危険」だという理由を、こう書いている。

「『要請』が機能するのは市井の人々のいびつな正義感や陰湿な相互監視、逸脱を許さない同調圧力といった、法に拠らない暗黙の掟が広く共有されている証左でもあるからだ」

齋藤さんがそう危惧する理由を理解するには、04年のイラク人質事件で広がったバッシングにまで遡る必要がありそうだ。

イラク人質事件

2004年4月7日、アンマンからバグダッドに向かう途中、日本の若者3人がファルージャ郊外でイラクの武装勢力に拉致され、人質になった。

人質になったのは、東京都のフリーカメラマン郡山総一郎さん(当時32)、札幌市のフリーライター今井紀明さん(同18)、千歳市のボランティア活動家高遠菜穂子さん(同34)の3人だった。

武装勢力はサマワに駐留していた自衛隊を48時間以内に撤退するよう求め、従わないと3人を殺すと主張した。日本政府はこの要求に応じずにいたが、3人は8日後の15日、現地の宗教指導者らでつくるイスラム宗教者委員会の保護のもとに解放され、その後バグダッドの日本大使館に移送された。

朝日新聞が同日付の電子版で伝えたところでは、カタールのアラビア語衛星放送アルジャジーラのインタビューに答えた宗教者委の幹部は、次のように解放の経過を明かした。

それによると、15日未明に武装グループ側から人質を解放するとの連絡があり、バグダッド市内のモスクを解放場所に指定した。同日午後3時半、上村司・駐イラク臨時代理大使が同市アメリア地区のクベイシー・モスクに着き、アルジャジーラのカメラマンとともにいた3人を確認して、同4時10分に日本大使館に保護したという。

同紙によると、宗教者委のムハンマド・ファイジ師は解放後に記者会見し、人質だった3人が「サラヤ・ムジャヒディン・アンバル(アンバル州の聖戦士軍団)」との署名がある武装グループの声明文をそれぞれ受け取っていたことを明らかにした。

声明は、人質事件が明らかになった後、日本人が自衛隊の撤退を求めるデモを行ったり、アラーの神を称賛してくれたりしたことを評価し、この日本人の態度に共感して決断したと主張。引き続き自衛隊やその他の外国軍の撤退に向けて日本政府に圧力をかけることなどを求めた。

こうして3人は、アラブ首長国連邦のドバイを経由して無事帰国したが、羽田空港を降り立った3人を待ち構えていたのは、報道陣の激しいフラッシュと、「税金泥棒」「自業自得」などと書かれた手製のプラカードだった。空港近くのホテルに設けられた記者会見場では、病気を理由に欠席した3人に代わって家族がそれぞれのメッセージを読み上げた。

○高遠奈緒子さんメッセージ 日本の皆様、世界じゅうの皆様に大変なご魅惑をお掛けしましたことを伏してお詫び申し上げます。

○郡山総一郎さんメッセージ このたびは国民の皆様に多大なるご迷惑をお掛けしたことを反省しております。

○今井紀明さんメッセージ みなさま、ご心配をおかけし、申し訳ありません。

この事件の時に、齋藤雅俊さんはイラク戦争が陥落してちょうど1年が過ぎ、イラクの何がどう変わったのかを取材するため、3度目の取材でバグダッド入りしていた。だから、当時、人質3人が国内でどう扱われていたのかは、直接は知らない。ただ、国内から送られてくる報道を見て、そのバッシングの強さと、国民に謝罪する3人の姿に、異様さを感じないわけにはいかなかった。

それからメディアの記事や報道などを調べたところ、国内世論の変化は、次のようなものだった。

変わる世論

拉致事件の発生直後、世論は3人にむしろ同情的だった。しかしある日を境に空気は変わる。齋藤さんが注目したのは、4月27日付毎日新聞朝刊の「イラク邦人人質:読者の声から見た事件」という特集記事だった。これは東京本社の読者室に寄せられた電話、ファックス、電子メール、手紙などの投書450件を分析した記事だった。

武装勢力が最初に出した声明で「自衛隊撤退期限」とした4月11日までは、自衛隊撤退の是非を論じた意見が主流で、うち7割を撤退賛成論が占めた。つまり、3人を救出するために、自衛隊を撤退させるべきという意見が大勢だった。

ところが12日になると、撤退論と撤退不要論の比率が逆転する。この日は期限を過ぎても人質が解放されず、外務省などに詰め寄る家族らの焦りや心を痛める様子がテレビで大きく報道された日だった。

そして13日以降は、「家族や本人は調子に乗りすぎている。自己責任であり、かかった費用は本人たちが負担すべきだ」(男性)など、ほぼ7対3の割合で人質や家族への批判が大勢となった。

潮目が変わるきっかけになったのは、4月10日、大勢の報道陣が見守る中で、外務省の担当者が待機する家族のもとに行き、話し合いの場をもったことだった。

「すみません、時間がないんです。そんなことを言っている場合じゃないんです」

「今、普通の状況じゃないんじゃないですか。そういう認識なんですか。いま、普通だと思っているんですか」

強い調子で担当者に問いただすそうした家族の様子は、当日は土曜日ということもあり、控えめに報じられただけだったが、週明けの12日にはワイドショーやニュースで繰り返し流された。

バッシングが始まったのは、それからだ。自宅や家族、待機場所にはおびただしい数の非難や中傷の電話やファックスが寄せられた。

一方ではメディアも、拘束事件が自衛隊撤退論に結び付くことを恐れた政府の誘導に利用された感は否定できない、と齋藤さんはいう。その最たるものが「自作自演説」で、共同通信は同じ日、武装勢力の声明文を分析した政府関係者の話として「日本の国内事情に詳しすぎ、不自然だ」「まるで日本人が書いたような違和感を持つ部分が多すぎる」として「日本国内の人間とつながっている可能性も否定できない」という見方を配信した。この記事は、インターネットの掲示板「2ちゃんねる」などで繰り返し流されていた「自作自演説」に勢いをつけた。

「自己責任」というキーワード

齋藤さんが調べた限り、メディアに「自己責任」という言葉が登場したのは、事件発生翌日付の産経新聞だった。外務省は再三、最高危険度の「退避勧告」を行ってきたことを指摘したうえで、記事は「同情の余地はあるが、それでも無謀、かつ軽率な行動といわざるを得ない。確かに、国家には国民の声明や財産を保護する責務はある。しかしここでは『自己責任の原則』がとられるべきだ。危険地帯に自らの意思で赴くジャーナリストにはそれなりの覚悟が、またNGO(非政府組織)の活動家らにもそれぞれの信念があったはずだからである」と主張した。

次にこの言葉が登場したのは、4月12日に行われた外務省の竹内行夫事務次官の会見でのことだ。

「日本政府は外国においても邦人保護に全力を尽くす責任がある。我々の同僚が命を賭けてと言うと大袈裟かもしれないが、治安情勢を収拾し、分析し、国民の皆さんに周知している。私たちはNGOの役割を重視しており、協力関係にある。しかし、安全、生命の問題となると、自己責任の原則を自覚して、自らの安全を自ら守ることを改めて考えていただきたい」

この前日、武装勢力は3人の人質を24時間以内に解放するという声明を出していたが、動きのないまま36時間が経過していた。会見は、まさに落胆の色が濃くなった時期に開かれた。齋藤さんは、著書でこう指摘する。

「竹内次官の発言は、交渉に行き詰まった政府が自己責任を強調することで、人質救出に失敗した場合の責任回避を意図したものであったとも解釈された。さもなければ、このタイミングであえて『自己責任の原則』を強調する必要はなかったからだ」

齋藤さんによると、この発言の翌日、読売新聞は次のような記述を含む社説を掲げた。

「三人は事件に巻き込まれたのではなく、自ら危険な地域に飛び込み、今回の事件を招いたのである。自己責任の自覚を欠いた、無謀かつ無責任な行動が政府か関係諸機関などに、大きな無用の負担をかけている。深刻に反省すべきである」

だが、当時、読売新聞は、紙面で見る限り2人の記者をバグダッドに派遣していた。大手メディアの記者がよくて、フリーランスのジャーナリストはダメというのでは矛盾している。当時バグダッドにいた齋藤さんは、著書でそう指摘している。

イラク開戦前からロンドンに駐在し、人質事件の反響を、送られてくる国内各紙で知るほかなかった私も、その異様なバッシングには驚かされた。ただ私は、当時の日本社会で、「自己責任論」が突出するには、それなりの理由があるように感じていた。

というのも、03年3月20日、米英が国連安保理決議も、北大西洋条約機構(NATO)の承認もなく攻撃に踏み切ったイラク戦争は、当時すでに、「大義」がなかったことが強く推認されるようになっていたからだ。

これには前段がある。

その年の1月20日、国連安保理で外相級会合が開かれた。議題は「国際テロ対策」だったが、議論はイラク問題に集中し、米国が武力行使が必要な「決定的証拠」を開示するという触れ込みだった。

パウエル米国務長官はパネルを示しながら、イラクが大量破壊兵器を隠し持っていること、フセイン政権が、9・11事件同時多発テロの実行グループ・アルカイダなどのテロ集団とつながりがあることなどを示し、「我々は義務と責任から委縮してはならない」と演説した。

しかし、議長国フランスのドビルパン外相は武力行使に慎重な姿勢を打ち出し、「査察には時間がかかる。今は武力行使は適当ではない」と突っぱね、ドイツ、ロシア、中国の3常任理事国もこれに同調した。

その日を境に世界各地では、大規模反戦デモが繰り広げられ、米国は国連の安保理決議なしに、有志連合で戦争に突き進んだ。

だがバグダッドが陥落し、米軍がイラク国内を捜索しても、開戦の大義とされた大量破壊兵器は見つからなかった。

04年1月28日、国連に代わってイラクで大量破壊兵器の捜索に当たっていた米調査団のデビッド・ケイ前団長は、米上院軍事委員会の公聴会で証言し、開戦時点でイラクが生物・化学兵器を保有していたと判断した米情報機関の分析は誤りだったと語った。ケイ氏は、アルカイダなどテロ組織と旧フセイン政権の協力についても「証拠は見あたらない」と発言した。

そのうえでケイ氏は大量の備蓄があると判断していた生物・化学兵器については、小規模の備蓄も含め、「証拠は一切ない」と断言した。製造施設や製造能力を持つ科学者、製造に必要な資材の搬入などの証拠も見つからなかったことを理由に、「軍事目的で配備された兵器の大規模な備蓄がある可能性は極めて低い」と結論づけた。

こうしてケイ氏ら、さまざまな当時者の証言が積み重なり、米英政府が情報操作をしていたのではないか、という疑惑が生じたところに、イラク人質事件が起きた。

米英は、その後検証委員会を発足させ、いずれもイラクには当時、大量破壊兵器がなかったことを認めるに至ったが、それについては詳しく触れない。

ここで指摘しておきたいのは、開戦に際して即時にイラクに対する武力行使を「支持」すると表明した小泉純一郎政権の政治責任が問われることはなく、その後も検証が行われなかったという事実だ。

イラク人質事件で「自己責任論」が日本で突出したのは、たぶんイラクで大量破壊兵器が見つからず、「この戦争に大義はなかったのでは」という疑問を封じ、その矛先をかわしたいという政権の狙いがあったためではなかったろうか。

もちろん、それは推論に過ぎない。政権の意図がどうあれ、バッシングをした人々は政治的な思惑とは別に、個々の言動を通して「空気」を作り上げたのだろうから。

「責任」の正体とは

齋藤さんの著作に戻って、この国の「責任」の在りかたを振り返ってみたい。

齋藤さんは、近代以前の日本社会では主に犯罪の予防を目的として、重大犯罪には集団責任が制度化されていた、という。犯罪者の親族にも責任を求める「縁座」や、職務上の犯罪で上司や同僚など一定の範囲の他人にまで連帯責任を求める「連座」などだ。こうした制度は1882年(明治15年)の旧刑法制定によって廃止され、明治から大正にかけては「集団責任から個人責任へ」という流れが定着していく。

1870年には、中村正直が英国のサミュエル・スマイルズの「自助論」を「西国立志編」に翻訳して百万部のベストセラーとなり、「天は自ら助くる者を助く」という言葉が広く使われるようになった。こうして、「お上」の助けや近隣の厚意には頼れないという「自主自立」の精神は、社会や経済の分野に浸透していった。

齋藤さんが、明治末から昭和45年までの約50万件の新聞記事を集めた神戸大学新聞記事文書で検索したところ、「自己責任」のワードを使った記事は13件あり、明治末から1920年代にかけてが9件と多かった。

これについて齋藤さんは、大正期にはデモクラシーと共に、弱肉強食の論理が幅を利かす、今でいう「新自由主義経済」の時代潮流が始まったからでは、と分析している。

だがその後に続く戦前は、再び「個人責任から集団責任へ」という逆流が始まる。関東大震災や昭和恐慌などの社会不安が続き、大衆の不満は、労働運動とナショナリズムという二つのはけ口を求めるようになった。戦時色が強まるにつれ、自立した「個人」は「国家」という大義に吸収され、「国家」がすべてに優先されるようになる。総力戦に向けて終身雇用、年功序列、ボーナス、企業内組合、メインバンク、源泉徴収などが制度化され、集団体制が強まった。

こうした戦時体制は、アメリカ占領軍による戦後改革でも維持され、「日本型経営」として高度成長の原動力となった。日本企業は「家族主義的経営」を旨とし、「一億総中流」という意識と経済状況を生んだ。こうした「横並び」や「護送船団方式」の下では、個人という単位での責任の在り方を深く掘り下げられることはなかった、と齋藤さんは指摘する。

齋藤さんの修士論文のタイトルで、「自己責任」にあたる仏語訳が定まらなかったのは、日本では「責任」そのものが、こうした複雑な変遷を遂げ、多義化されているためだろう。

日本で為政者が「自己責任」を唱えれば、そこには「因果応報」や「自業自得」といったニュアンスがまとわりつく。本来の「自助」の精神とは反対のベクトルに向かって意味が働くということだろう。日本で人質事件のニュースを見たフランス人研究者が齋藤さんに「個人責任」という訳語を勧めたのも、そうしなければフランス人には理解できない、と考えたためではなかったろうか。

日本における「権力の二重構造」

こうした責任をめぐる小史を振り返ったあとで、齋藤さんは、日本に特有の現象として、

「権力の二重構造」があるという。

「ひとつが国家権力で、法律という明文化されたルールに従って社会が機能する。判断の基準は違法かどうかであり、処罰権は国家に独占されている」

「もうひとつの権力は世間である。世間には明文化されない暗黙の掟が存在し、裁判とは別の情緒的処罰がまかり通る。その処罰の重さはときに圧倒的な威力を発揮し、法律での処罰を凌駕する。裁判の判決ではしばしば世間による処罰が考慮され、そのことが判決そのものに盛り込まれるほどだ。世間で暗黙の掟を司るのは市井の人々で、彼らの正義感や道徳が法律にとって替わるときにメディアがこれに加担し、この国を覆う逸脱を許さない空気ができあがる」

ここには重要なキーワードが二つ、埋め込まれている。「世間」と「空気」だ。

齋藤さんによれば、「世間」とは次のようなものだ。

「世間はその時々でその広がりを自在に変える。使う人の都合、受け取る側の都合、周囲の環境で七変化を遂げる。普段は意識に上ることはそうないが、世間は事あるごとに人々の言動を縛り、世の中を動かす大きな権力をもっている」

これは国家権力とは別に、法律で定められているわけではない暗黙のルールによる権力であり、明確に意識されることなく人々の価値観、身の処し方をコントロールする力だ。

阿部謹也の「世間学」などを参考にしつつ、齋藤さんはこう指摘する。

「家族、ご近所、学校、会社といった利害を同じくする共同体がひとつの『内』として世間を構成する。『内』の存在は『外』が意識されることで成り立つ。外との関係次第では日本という国全体がひとつの世間ともなり得る。イラク人質事件や戦時中の『非国民』で意識された世間はこれに近い」

では「空気」とは何か。齋藤さんはまず、丸山眞男の「無責任の体系」を参照して、意思決定において判断を放棄し、「既成事実への屈伏」によって自らの責任を矮小化する戦時下の軍人や政治家の「思想と行動」を指摘したうえで、山本七平の「空気の研究」を引用する。

山本は日本の意思決定の在り方について「論理的思考」の基準と、「空気的判断」の基準の二つが存在する、と指摘した。山本はその例として戦時下の戦艦大和の出撃について、それを無謀とするデータや根拠があると知りながら、専門家が「空気」を正統性の根拠として出撃を決めた、と指摘した。齋藤さんはこう書く。

「日本は判断の基準が集団の中で鍛えられてきた。集団への依存は高く、集団は結束し、それだけ排他的になる。だから所属する集団・組織の中でマジョリティに逆らい、自分だけが浮いてしまうことに過剰な恐怖を抱く。集団への反逆は、組織人としての証しを失うことにもなる」

その結果、私たちは「反対できる空気ではなかった」と言い訳を述べ、「自分自身は反対だったのだが・・・」と、しばしば無念をにじませる、と齋藤さんはいう。これは、誰にでも身の覚えのある身近な経験だろう。

「忖度」を生む風土

こうして、準拠集団としての「世間」の「空気」は、強い同調圧力を生み、過剰な「忖度」や権力への「従順」を生む。

最近、公共施設や大学などが、「憲法」「平和」などをテーマにした催しを拒否する例が相次ぎ、言論空間がどんどん狭まっているのがその例だ。「別に権力者がそうせよと言うわけではない。権力の意向が勝手に忖度されてしまうのだ」と齋藤さんは言う。

私たちが気をつけねばならないのは、この国にある二重権力、つまり国家権力と、暗黙の「掟」に支配され、裁判とは別の情緒的処罰を下す「世間」という権力が、重なり、増幅し合うことだ。そう齋藤さんは言う。

その典型がイラク人質事件だった。

「自己責任」という言葉が、本来の意味とは別にひとり歩きし、世間は、「逸脱者」とみなした若者たちにバッシングという鉄槌を下した。この場合は、為政者たちもこのバッシングを増幅し、利用した、「二つの権力が重なり合ったときに生じる凄まじい力をまざまざと見せつけた」と齋藤さんは言う。

ではその後、この国でそうした風土は改まったのだろうか。冒頭のコロナ禍で取り上げたように、「世間」による同調圧力はさらに強まり、「世間」の正義感を体現する「自粛警察」という「空気」が生じるなど、その体質は変わっていないように思える。

齋藤さんは、「自戒を込めて言えば、その同調圧力や増幅に加担していないかどうか、メディアはつねに意識しているべきだと思う。日本では為政者が命じるのではなく、一般の人が勢いづいてしまうと、その勢いが止められず、その勢いに追随して一切の異論を許さない空気が醸成されてしまう怖さがある。メディアは、マイノリティの声や少数意見に耳を傾け、勢いが止まらなくなる前に、冷静な判断ができるようにする責任があるのではないでしょうか」

戦時中の大本営発表は、軍部の自作自演ではなかった。「ジャーナリズム」の集合体であるメディアが伝えたからこそ、人々はそれを信じた。戦後75年を経て、その本性は、果たして変わったのだろうか。

齋藤さんの話を聞いて、その問いを、つねに自分に向けて発していなければ、と強く思った。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。