外岡秀俊の「コロナ 21世紀の問い」(37)日本はなぜIT化に遅れてしまったのか 服部桂さんと考える

コロナ禍を通して多くの人が驚いたのは、日本のIT技術が、いかに社会に浸透していなかったのか、ということだろう。20世紀にはパソコン製造や、携帯電話IP接続サービスの「iモード」開発などで気を吐いた日本は、なぜ周回遅れになってしまったのか。ジャーナリストの服部桂さん(69)と共に考える。

-

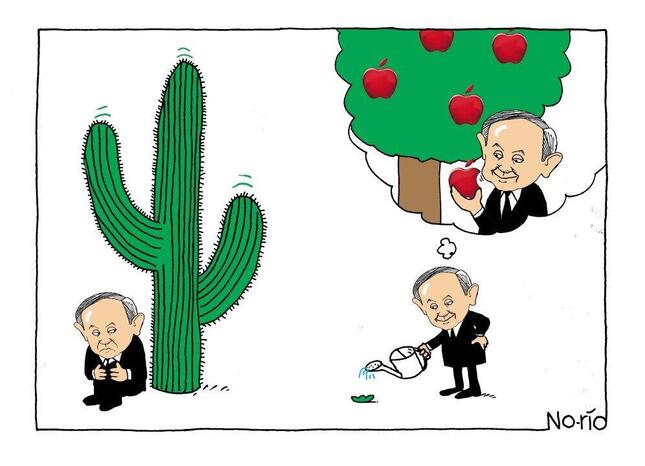

(まんが:山井教雄)

(まんが:山井教雄)

担当大臣も明言した「デジタル敗戦」

コロナ禍を通して広く知られるようになった言葉に「DX」がある。「デジタル・トランスフォーメーション」の略語だ。推進役の経産省によれば、次のように定義される。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

「デジタル化」と似た意味だが、より広範に、組織や文化、風土を変えるまでにデジタル化が深く行き渡り、その連鎖が加速していく状態といえるだろう。

政府は今月にもデジタル改革関連法案を成立させ、9月のデジタル庁設置を目指す。これまで政府は何度もITの導入、デジタル化について、総合戦略を打ち出してきた。それを額面通りに受けとめ、日本が「IT先進国」と思い込んできた人も少なくないだろう。だが、コロナ禍で否応なく突きつけられたのは、日本の「デジタル敗戦」の現実だった。

平井卓也デジタル改革相は昨年10月12日、日経クロステックのインタビューに応じ、「デジタル敗戦」ではなかったのかという質問に、次のように語った(同27日配信)

――政府は2001年にIT基本法を施行しました。01年の「e-Japan戦略」や2013年の「世界最先端IT国家創造宣言」などのIT戦略も打ち出しました。

平井「どの公約も全く実現できていません。しかも誰も責められていません。国民の期待もあまり大きくなかったからでしょう。だからデジタル政策は他の政策より優先順位が低かった。光ファイバー網や携帯電話のカバレッジといった通信インフラだけ見たら、日本はどの国にも負けていません。せっかく良質なインフラがあるのに、新型コロナという事態でうまく使い切れなかった。日本ほどの通信インフラを持たない国がITで成果を上げたのに、日本は過去のインフラ投資やIT戦略が全く役に立たなかった。『敗戦』以外の何物でもありません」

――敗戦の原因は。

平井「結局、供給側が発想したデジタル化であって、国民起点でデジタル化を考えていなかった。反省すべき点です」

平井デジタル改革相は2021年3月28日にニッポン放送で放送された「すくすく育て 子どもの未来健康プロジェクト」に出演し、より率直にこう発言している。

――先進国に比べて、日本はIT分野で遅れているのではないかという指摘がありますよね。

平井「ものすごく遅れていると思います。「世界電子政府ランキング」で、日本は193ヵ国中、14位なのです。学校教育の分野では、OECD(経済協力開発機構)のなかで最下位です」

――確かに海外出張に行くと、ここ10年で日本はさらに遅れた印象があります。

平井「日本はこの10年で遅れましたね」

――なぜ遅れてしまうのでしょうか?

平井「国民が必要性を感じていないのだと思います。不便で不親切なサービスが当たり前だと思っている。だから不満もないし、デジタルがそういうものを変えてくれるとも思っていないので、デジタルに対する期待が少なかったのだと思います。日本はよくできた社会システムを持っています。安全で便利ですし、悪いことをする人はそんなにいないのです」

ここにあるのは、日本は基盤整備においては及第点だが、デジタル技術を生かす点では供給サイドの行政の発想に立ち、ユーザーの国民起点ではなかったこと、ユーザーも、よくできた社会システムに安住し、必要性を感じなかった、という平井氏の認識だろう。だが、それだけだったのだろうか。

たとえば朝日新聞(電子版)は昨年12月21日、内閣官房で情報システム構築に携わる楠正憲氏にインタビューし、日本の「IT化の遅れ」には歴史的な背景があるというコメントを紹介している。現在ITの先進国として引き合いに出される旧東欧諸国は、コンピューターの導入が遅れ、90年代にIT化が進行した時代に「白地」のまま一挙に移行できたという後発組の優位性があった。それに対し、それ以前にコンピューターを導入した日本は、システムが複雑化せざるを得なかった、という指摘だ。日本は1967年に世帯情報を住民基本台帳に移し、所管も法務省から自治省(現総務省)に変わった。そうした背景を踏まえて楠氏はこういう。

「ちょうどこの頃から政府機関や全国の自治体がコンピューターの導入を始めます。日本には富士通、日立、NECなど様々なベンダー(業者)があり、それぞれの役所がバラバラに行政システムの整備を委託しています。同じような業務をしている役所間で情報共有が難しい要因の一つがここにあります」

「しかも、その後地方分権なども叫ばれるようになります。現在、政府が目指しているのは全自治体における住民記録や地方税、福祉などの主要業務をデジタル上で一律に管理できるようにすることです。政府内で言えば、総務省はマイナンバーカードの普及、厚生労働省は健康保険証や医療分野、文部科学省は学校教育の現場などでデジタル化をはかり、それぞれの予算や権限を集約し一括管理しようとしています。それがデジタル庁構想ですが、組織ごとに記録の扱い方がバラバラなわけで、IT化だけ進めればいい、というわけではないのです」

だが、それだけでは、日本のIT化の遅れを説明することはできない。ここで語られていないことは、官庁や行政における個人情報のデータ流出やずさんな管理に対する不安、さらには、一元的な個人情報管理によって、政府が監視機能を強めることへの懸念、つまりは政府・官庁に対する国民の「不信」が根底にある、ということではないか。後述するように、服部桂氏は、ITの受容には、それぞれの国の文化や宗教、価値観が反映しており、単なる技術導入の問題ではない、と指摘している。だがその前に、21世紀における日本のIT戦略を、ざっと振り返っておこう。

迷走した「IT戦略」

内閣委員会調査室は昨年12月の「立法と調査」で、デジタル庁の議論への参考として「IT政策の経緯」をまとめた。それをもとに振り返ると、政府のIT政策は次のように移り変わった。

◎日本のIT政策は、2000年の「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」(IT基本法)に基づいて進められた。

◎内閣のIT総合戦略本部が中心となり、01年に「e-Japan戦略」を策定。「5年以内に世界最先端のIT国家となることを目指す」として、超高速ネットワークインフラ整備、電子商取引、電子政府の実現、人材育成の強化などを掲げた。

◎03年年7月、「e―Japan戦略Ⅱ」を策定。医療や教育を含む各分野におけるIT利活用の推進を掲げる。

◎06年1月、「IT新改革戦略」を策定。「我が国はインフラ整備においても利用者のレベルにおいても世界最高水準となり、最先端のマーケットと技術環境を有する世界最先端のIT国家となった」と評価。2010年度を目標に、国・地方公共団体に対する申請・届出など手続におけるオンライン利用率を50%以上とすることなどを掲げる。

◎2010年4月「デジタル新時代に向けた新たな戦略三か年緊急プラン」を決定。デジタル技術の活用が遅れており、取り組みを加速化する重点分野として、「電子政府・電子自治体」、「医療」、「教育・人財」の3分野を挙げる。

◎民主・鳩山政権が2010年2月、「新たな情報通信技術戦略」を決定。「国民主権」の観点から、(1)国民本位の電子行政の実現、(2)情報通信技術の徹底的な利活用による地域の絆の再生、(3)新市場の創出と国際展開の3つの柱を掲げる。

◎2012年12月に発足した第2次安倍政権のもとで13年6月、「世界最先端IT国家創造宣言」を決めた。宣言では、ITを成長エンジンとして活用し、電子政府については、利便性の高い電子行政サービスの提供、国・地方を通じた行政情報システムの改革等の推進をあげた。

◎コロナが感染拡大した2020年7月、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」を閣議決定。(1)遠隔・分散に対応した制度・慣行の見直し(2)取得促進(3)国と地方を通じたデジタル基盤の構築、(4)データ戦略、行政のデジタルトランスフォーメーション(DX)のためのデータ基盤などを掲げた。

以上見てきたことからわかるのは、政府は一貫して「IT先進国」を目指しながら、抜本的な改革をしてこなかった、ということだ。つまり政権交代を挟みながらこの20年、電子政府、医療、教育という改革目標を正確に認識しながら、課題はその都度先送りし、「世界最先端」などの看板だけを掛け替えてきた。そういっては、言い過ぎだろうか。

服部桂氏に聞く電話と通信の現場

日本はなぜIT開発で立ち遅れたのか。これまで振り返ってきた21世紀の日本の歩みを念頭に3月30日、東京在住のジャーナリスト服部桂さんにZOOMで話をうかがった。

服部さんの経歴は異色といっていい。その履歴はコンピューター、ITの興隆期に重なっており、取材と実務の両面で最先端の歩みを見守ってきたからだ。

1951年、脳外科医の長男として愛媛に生まれ東京で育った。たぶん、開業医を継ぐという定めに縛られたくなかったのだろう、早稲田大学理工学部に進んだ。映画や音楽が好きで、学部時代は紀伊国屋のポスター販売や建築現場や飲食店など10指を超えるバイトをしながら金を貯め、1年近く欧州を回った。

学部の卒論は「上代日本語の音韻研究」。万葉集など上代日本語では、i、e、oの各母音が2種ずつ使い分けられ、1子音につき計8種類の音節があったと言われる。それがなぜ、現代の5母音となったのか。3種はどのような機能を果たし、なぜ消えたのか。万葉集をコンピューターで解析し、統計言語学でその謎に迫る研究だった。

当時は石油ショックで就職口も限られ、そのまま大学院の理工学電子工学に進み、「楽音を線形予測法で解く」というテーマで修士論文を書いた。当時はコンピューターそのものよりも、音楽や言語をコンピューターに認識させ、理解させられるか、という点に関心があった。これは、いずれ人工知能(AI)のフロンティアとして脚光を浴びるテーマだった。

服部さんは1978年に朝日新聞に入社。当時新聞業界は、脱活字とコンピューターによる製版化への技術革新を急いでおり、朝日も有楽町から築地に本社を移転するのに合わせてNELSONというシステムを全面的に採用することになっていた。服部さんは、当時の連絡部で活版からネルソン・システムへの移行をバックアップすると同時に、IBMの当時のメインフレームSystem370で、新聞記事のデータベース化や選挙用のプログラムを書く仕事もした。また、モスクワ五輪取材に向け、ソニーと電子カメラを開発するプロジェクトにも加わった。アナログ方式のフロッピー型ディスクを記憶媒体として使い、のちに「デジタルマビカ」として販売されるカメラの前身だ。

80年代初頭は、「ニューメディア」という言葉がマスコミで喧伝された時代だった。これはNTTが目指すINS(高度情報通信システム)に代表されるデジタルの「高速ネットワーク」に職場や家庭の端末を接続し、現在のインターネットのような情報のやりとりや、新聞やテレビ、ラジオなど既存のマスコミに取って代わるニュースメディアを可能にするという未来像だった。

当時は通信の自由化が叫ばれていた。82年に第2次臨時行政調査会、いわゆる土光臨調は、国鉄や日本専売公社と共に、日本電電公社の分割・民営化を答申し、通信業界では再編の動きが加速した。その動きに即応しようと、朝日もこの年、社内にニューメディア本部を立ち上げ、服部さんもそこに配属された。

日本ではのちに大分県知事になる平松守彦氏ら、通産省電子工業課が中心になって、国内のコンピューター産業を育成しようとしてきた。だが富士通や日立などのメーカーは「電電ファミリー」と呼ばれ、実際の主なユーザーは日本電電公社。もし電電が民営化されたら、国内で電電に太刀打ちできる民間企業は考えられない。そこで、日本経団連は、電電が分割・民営化された場合に、その受け皿となって公正な競争を確保できるよう、民間企業を育成する必要に迫られた。

そこで業界が目をつけたのは、アメリカ最大手の電話・通信業者AT&Tだった。グラハム・ベルが興した巨大コングリマリットのAT&Tは、それまで傘下にあった地域電話部門を八つの会社に分割・分離し、長距離電話部門だけを残して、電気通信事業に特化し、海外にも進出しようとしていた。つまり、コンピューターと通信の融合が、将来のフロンティアになると考えた。

AT&Tの日本進出の受け皿を作れば、電電民営化後の対抗馬となり、しかもそのころ熾烈化しつつあった日米貿易摩擦も回避できるだろう。そうした思惑もあって、経団連ではまず情報通信研究会を作り、その後に日本興業銀行、三井物産が幹事社となって、コンソーシアムを組むことになった。そうして1984年に設立されたのが、JENS(Japan Enhanced System)だった。JENSは、AT&Tが分割された2年後の86年にAT&Tと日本のコンソーシアム参加社によって株式会社になった。

服部さんは朝日のニューメディア本部からJENSに出向し、コンピューターと通信が融合する最前線を目撃することになった。当初、日本側が注目したのは、AT&Tが開発したNET1000というシステムだった。これは付加価値通信(VAN)のシステムだが、日本のように多機種のコンピューターをつなぐシステムとして、NTTが目指すINSに十分対抗できるのではないか、と目された。

だが、AT&Tは、結局NET1000の開発を86年に突然断念する。業界では、すでにコンピューターが小型化され、パソコンによって分散処理する通信ネットワークの時代へと向かいつつあった。服部さんはその後、マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボの客員研究員になり、さらにコンピューターを生み出したアメリカの風土を現地で肌に感じるようになった。

コンピューターの進化

コンピューターの黎明期にその原理を確立したのは英国の数学者アラン・チューリングだった。ケンブリッジ大学で学び、米プリンストン高等研究所で博士号を得た彼は、戦時中は暗号解読に従事し、ドイツのエニグマ暗号を読み解いて戦況に大きな影響を与えた。彼は、人間の基本的な論理思考法を抽象化して「チューリングマシン」として定式化した。これが、いまにつながるコンピューターの源流の一つになったといわれる。服部さんはこういう。

「チューリングは、人間の脳を真似る機械を作ろうと考えた。知を裏付けるソフトウエアを開発し、今でいう人工知能(AI)の原型を思い描いた。つまり、人間の再生としてのコンピューターです」

だがチューリングは、暗号解読という極秘の任務についていたため、その業績も十分には評価されず、不遇のうちに死んだ。

そしてチューリングが先駆けたはずのコンピューター技術が花開いたのは、欧州ではなく、米国だった。米国では戦時中から陸軍の弾道研究所がENIACという大型計算機の開発に着手し、ジョン・フォン・ノイマンらがチューリングマシンをさらに発展させてプログラム内蔵方式の「ノイマン型」を開発した。服部さんは、コンピューターが米国で進化したのは、アメリカには「死を否定する文化」があったからだろうという。

「キリスト教が主流のヨーロッパでは、死は避けられず肯定すべきものだった。人は死んで墓に入り、レガシーを残せばいいという考えだ。しかし欧州の宗教や文化を否定する人々が集まってできた米国では、生物としての限界を超え、死を延長するか否定する。つまり永遠の生命を希求するという新しい姿勢が生まれた。究極的にはコンピューターに脳をコピーすればいい、という発想です」

こうした前提から、アメリカでは長寿を目指す医療、人体の冷凍保存、精神として生き残るためのITといった「アンチ・死」の発想が生まれる。

アメリカには王も神もいないし階級社会もない。ところが、その代わりに米国は努力すればだれにでもなれる大統領を生み出し、死の代わりにコンピューターを生み出し、発展させた、と服部さんはいう。

こうしてマービン・ミンスキーとジョージ・マッカーシーは1959年、MITにコンピューター科学・人工知能研究所の前身を設立した。ENIACを発展させたIBMは大型コンピューターの7~8割のシェアを占め、世界の中でアメリカだけがコンピューター産業で突出するようになる。こうして電話はAT&T、コンピューターはIBMという寡占体制が生まれた。

当時のIBMは、米国内のライバル7社をものともせず、「白雪姫(IBM)と7人の小人」という例えさえ使われた。IBMの技術を購入するしかなかった日本の製造業に至っては、巨人(IBM)とモスキート(蚊)ほどの実力差があるといわれた。

風向きが変わったのは、通産省が1979年頃から構想を温めた「第5世代コンピュータ」の計画を進めたことだ。これは真空管、トランジスタ、集積回路、大規模集積回路と代を重ねたコンピューターを、人工知能に対応する新たなバージョンに切り替える国家プロジェクトで、1982年から10年をかけて進められた。だが、米国の人工知能学者エドワード・ファイゲンバウムらが注目したことから、このプロジェクトは米国の危機感を招き、そのころから日本への圧力が高まった。服部さんはその例として、1982年に起きたIBMスパイ事件を挙げる。日立製作所、三菱電機などの社員ら6人が、IBMに対し産業スパイを行ったとしてFBIのおとり捜査によって逮捕された事件だ。

当時のレーガン政権は、日独の台頭やベトナム戦争による疲弊で相対的に国力が衰えつつある中で、コンピューターと通信だけは突出した優位性を確保する方針を掲げていた。IBMが世界標準となっても、日本だけは富士通や日立が健闘し、IBMの首位を抜き去った。米国はそのころから知的所有権の重要性に気づき、鉾先を日本に向けて圧力を高めるようになった。その象徴がIBMスパイ事件だった、というのである。

だがこのIBM優位は、思わぬところから足元で崩れることになった。それは、西海岸を中心に、カウンター・カルチャーが生み出したパソコンの奔流だった。

「権威」に対抗するパソコン

ベトナム反戦運動が全米を席捲した1960年代に、若者たちはロックとドラッグで親世代の世界に抗するカウンター・カルチャー(対抗文化)を生み出した。

服部さんは、その代表的な論者であるスチュアート・ブランドが1968年に雑誌「ホール・アース・カタログ」を出し、ドロップアウトしたヒッピーたちの生活を地球規模の意識で目覚めさせる時代のバイブルとなった、という。彼の思想は多くの若者に深い影響を与えたが、コンピューターもその例外ではなかった。

服部さんによると、スチュアート・ブランドは、「すべてヒッピーのおかげ」というエッセイの中で「カウンター・カルチャーが中央の権威に対して持つ軽蔑が、リーダーのいないインターネットばかりか、すべてのパーソナル・コンピューター革命の哲学的な基礎となった」と書いている。

コンピューターはそれまで、大企業や軍のための中央制御の大型コンピューターだった。いわば中央集権的で官僚的な「権威」の象徴であり、その周縁に何も持たない「個人」がいるという構図だ。その「権威」としてのコンピューターに、若者たちが反抗の烽火をあげたのである。

徴兵制で若者たちがベトナム戦争に送られた当時、反戦運動に身を投じたり、ロックやアート、ドラッグに走ったりする若者もいた一方、徴兵が免除されるという理由だけで、国防総省や大学などで戦争関連の業務や研究に従事する者もいた。そのため、体制や権力、大企業や官僚主義を支える象徴としての「大型コンピューター」に、批判的なまなざしを向ける研究者も少なくなく、学生が大学のコンピューターセンターを占拠するデモなども起きた。そうした中から、権威の独占物として人間を支配するのではなく、人間の能力を拡大するためのコンピューターを、という考えが生まれた。その象徴が、1968年にマウスの発明者でもあるダグラス・エンゲルバートが公開したON-LineSystem(NLS)だった。これはネットにつながる今のパソコンの原型ともいえるシステムだった。

NLSが画期的だったのは、コンピューターが数字を処理する道具から、コミュニケーションや情報検索のツールに変えたことだ。さらに、たった一人の利用者が独占的に必要な情報を、インタラクティブに操作できるということだった。コンピューターが初めて、パーソナルな存在になったのだ。

その後、パソコンは次々に改良を重ね、西海岸のガレージを作業場に出発したイノベーターらが、画期的な製品を送り出した。パソコンが普及し、パソコンの市場規模は大型コンピューターを凌駕する。90年代にはスピードが上がり、メモリーが増えた。

最初は電話でつながっていたパソコンは、インターネットで相互に接続し、国境の壁や時差を超えて、世界に繋がるまでに進化した。もはやパソコンは計算機ではなく、メディアになった。やがては検索機能が加わり、パソコンは情報の海から即時に必要な情報にアクセスするツールにもなった。

パソコンは仕事仲間、相談相手、遊び相手になり、ネットで他人とつながって様々な情報や知識を共有する道具になった。21世紀になって高性能スマートフォンが普及すると、かつては机、その後ラップトップに置いたコンピューターはさらに軽量化し、常時持ち運べる自分の「分身」になった。

つまり、60年代の終わりから今に続く革新は、コンピューターを「計算を速く行うマシン」と考えた当初の発想を根底から崩し、「人間以外のものを使って人間を再現するテクノロジー」ととらえ直すことから始まった。

服部さんは、米国が20世紀後半に見出したこのコンピューターの役割は、数百年単位で人間の在り方を変える「テクノロジー」の革命だという。

「テクノロジー」とは

服部さんはMITから帰国後に科学部記者になり、新聞で初めて本格的なバーチャル・リアリティーやインターネットの記事を書き、「ASAHIパソコン」デスク、「PASO」編集長などを務め、2016年に退職後は関西大学客員教授や早稲田大学などの多くの大学の講師として、メディアの歴史、メディア理論などを教えてきた。ITを技術として考えるだけでなく、人と人の関係を作り変える画期的なイノベーションとして、文明論に位置付ける仕事をしてこられた。

服部さんは次のようにいう。

「人は太古から、もっと生活を便利にしたいという欲求を原動力に、テクノロジーを使い、自分たちの身体的能力以上の成果を引き出してきた。言葉は心や知識の拡張だった。初めは危険を知らせる程度だったが、発達することで経験を伝えたり、相手を動かしたりすることもできるようになったりしたため、その後のあらゆるイノベーションの基礎になった。書き言葉が発明され、15世紀中ごろ以降に活版印刷技術が普及すると、それまで貴族や僧侶など一部の知識層にとどまっていた情報がさらに広い階級にまで行き渡り、『知の革命』が起きた」

だが、テクノロジーという言葉が使われるようになったのは、かなり時代を下ってからだ。服部さんによると、産業革命以前、一部の「匠」だけが持てたノウハウには名前もなく、本人と不可分の才能とみなされていた。本人がいなくなればその技術も容易に途絶えてしまう。技・ノウハウといった「ソフト」と、人間の身体にあたる「ハード」を切り離すことは、不可能と考えられていた。

ところが17世紀の科学革命以降は機械技術が発達し、その後産業革命で蒸気機関という効率的な仕掛けが発明され、一部の人に限られていた優れたノウハウが機械で真似できるようになった。職人だけが生み出していた美しい織物を、織機という機械が忠実に再現することになった。つまり「ソフト」としてのノウハウと、それを実行する道具としての「ハード」がここに分離する。そこで初めて、人はどういうノウハウで動いているのか、という視点が生まれ、そのノウハウが「テクノロジー」と呼ばれるようになった。

ドイツの技術学者ヨハン・ベックマンはこうして、属人的な部分を取り除き、「機械でも模倣できる技」をテクノロジーと呼び、そうした例を工学全般にわたって集め、教科書として出版した。だが、テクノロジーという言葉が普及したのはさらに遅く、アメリカで普及したのも戦後になってからだという。

利便性を追求する人間は、あらゆる道具を発明し、生活を豊かにしてきた。ねじ回しは指の延長線だった。車は人間の足を機械化した。こうした人間の生存欲求を原動力に模索を続けるうちにイノベーションが起き、そこから生まれた新たなテクノロジーによって社会が規定され、新たな価値観や規範が生まれる。コンピューターは、そうした「道具」の延長上に生まれたが、人間全般の能力を扱うという点では、画期的だった。それは、人間の在り方や、人間と世界の関係そのものを変える可能性がある、と服部さんはいう。

こうした歴史を踏まえて、服部さんはこう指摘する。

「米国がなぜITを発達させ、パソコンがどうして米西海岸で生まれたのか。その背景にある歴史や文化の理解抜きには、イノベーションは生まれない。日本がITでなぜ出遅れたのか、その理由は、技術力がないせいではありません。イノベーションを生み出す力がなく、技術を模倣しようとして、米国の圧力にひるんでしまう。人間の力や能力を拡張する必要性を感じ、それを乗り越えようとする意思がなければ、イノベーションは生まれません」

「神」への反逆としてのテクノロジー

前に触れたマービン・ミンスキーは90年、人工知能の基礎理論を確立した功績で日本国際賞を受けた。MITで彼の講義を受けたこともあった服部さんは、受賞についてミンスキーが漏らした感想が忘れられないという。

「なぜ日本人は、人工知能なんかに賞を出すんだろう」

AI開発には様々な壁の前に研究が停滞した時期があり、当時は「第2次冬の時代」に差し掛かっていた。だがそれよりも、ミンスキーの反語的な質問には、米国でもAIの研究に対する理解が広がらないことへの嘆きが込められていた。

キリスト教を基盤とする欧米では、神に代わって「神の似姿」としての人間に近い機械を目指すこと自体が、理解を超えていた。今現実味を帯びている「シンギュラリティ」以前に、そもそもAIは学問とは言えない、という風潮が一般的だった、と服部さんはいう。

服部さんによると、かつてマクルーハンは「全てのニュースは生と死とセックス」といったことがある。ニュースから日付や登場人物の名前を削れば、基本的な関心事は「生」と「死」そしてその二つの合間に広がる現世の出来事に関するナラティブ(語り)でしかない、という意味だ。

「キリスト教的な欧州の文化は、神を中心としている。死は受容するしかない、というのが基本です。しかし、そうしたしがらみのない米国では、神や死を否認する人が多い。そうした人たちは、神に逆らい、神に代わることにもためらいがない。彼らにとって、テクノロジーとは、神に反逆するプロメテウスなのです」

テクノロジーは、現世の利便性を求めることよりも、「生」と「死」の選択に直面するときに、飛躍的に進むことがある。端的な例が「戦争」だ。

米国におけるコンピューターの実用化は、陸軍の弾道計算や原爆製造の「マンハッタン計画」と切り離せない。ロケット開発はミサイル開発と不可分だし、GPSも、もともとは軍事目的で開発された。冷戦時代の核攻撃に備え、インターネットは、情報経路を分散させて生き残る方法として生まれ、のちに商用化された。

「つまり、米国のテクノロジーは、生きるか死ぬかという設問に対する答えだった。ガラパゴス的な環境の下で、多様性を出すという日本の発想とは違います。日本はキャッチアップはできるが、そうした画期的なテクノロジーを生み出すという点では生態学的な限界がある。日本の得意分野は『生』と『死』が発する設問への答えではなく、『現世』でいかに便利で、効率よくするのか、という分野なのだと思う」

服部さんに話を伺って、私は2000年正月の企画で、21世紀のIT・ロボット開発の行方を占う取材をし、日欧米の研究者を訪ねたことを思い出した。

「鉄腕アトム」に親しんでロボット開発を目指す日本人研究者は、人の形をしたヒューマノイドを作ることに、全く抵抗がない。それに対し、ドイツやイタリアの研究者は、ヒューマノイドを忌避し、できるだけ人を連想させない家具や車に搭載するロボットを模索していた。これも、「神の似姿」としての人間に近い機械をつくることへのためらいだ。

他方、米国で会った研究者は、やはりヒューマノイドを目指さず、気球型の監視装置や、ボール型、昆虫型のロボット開発を目指していた。それは、のちに現実のものとなる「非対称型の戦争」、つまり対テロ戦を念頭に置いたものだった。

戦時中、軍需産業に資源を集中させた日本は、戦後は冷戦構造のもとで、米国から優先的に技術供与を受け、民生分野に特化して経済成長の道を歩んできた。だが繊維、自動車、半導体、コンピューターの分野で米国の優位性を脅かすようになると、米国はしばしば、躍起になって開発に圧力をかけようとしてきた。それは、21世紀になって急速に技術革新を重ねる現在の中国との「テクノロジー・通商摩擦」にも重なる部分があるだろう。

服部さんの話をうかがって思ったのは、いたずらに外国のテクノロジーの模倣やキャッチアップを進めるのではなく、なぜ、どのような目標のために、技術開発を進めるのかという長期的な見取り図が必要だということだ。

その場合に必要なことは、むやみにテクノロジー開発の分野を広げることではなく、戦後の日本にふさわしい価値観に基づき、どの民生部門に力を入れるべきか、環境や特性に見合った分野に資源を絞ることだろう。

そうした目標の設定と再編がなければ、私たちは身の回りの便利なガジェットに目を奪われ、「あれも便利」「これも楽」という華やかな幻想に包まれたまま、「技術大国」からの果てしない転落の坂を転げ落ちることになるかもしれない。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。