外岡秀俊の「コロナ 21世紀の問い」(44) タリバン政権のアフガンは再び震源地になるのか

アフガニスタンのガニ大統領は2021年8月15日、カタールに脱出し、タリバンが政権を掌握した。国際社会が20年にわたり支援した民主体制はなぜ、潰えたのか。今後再びアフガンは、世界に地殻変動をもたらす震源地になるのか。「ボン合意」などアフガンの民主体制作りに携わった国連の元政務官・川端清隆福岡女学院大特命教授と共に考える。

-

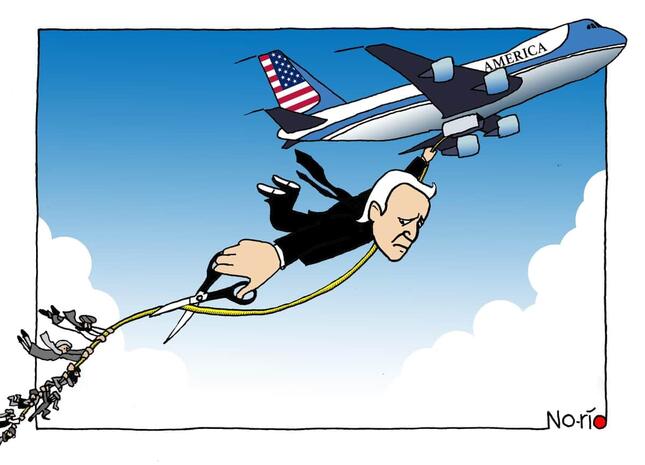

(マンガ:山井教雄)

(マンガ:山井教雄)

拙速の米軍撤退が招いた混乱

川端さんにはこの連載の第21回「日本は『グローバル対話』の促進者に」でも登場していただいた。コロナをめぐる連載に、「なぜアフガンを?」と思う方もいらっしゃるかもしれない。これまで見たように、コロナ禍への対応や被害の在りようは国内・国際政治と密接につながっており、それを切り離して論じることは難しい。とりわけアフガニスタンの動向は、今後の国際社会の連携や協力体制を揺るがす可能性があり、ここできちんと取り上げるべきだと考えた。

論点は二つある。

(1)アフガンの崩壊は、9・11同時多発テロ以来、米国が主導してきた「対テロ戦争」の失敗を意味するのか。それは、国際社会にどのような影響を及ぼすのか。

(2)タリバンは、9・11事件以前のように、アルカイダなどイスラム原理主義の過激派テロ組織に「根拠地」を提供するのか。それを阻止するには、どうしたらよいのか。

8月31日、福岡在住の川端さんにZoomでインタビューをして、この二つの論点を中心に話をうかがった。

ここで事実関係をおさらいしておこう。

今回の米軍撤退の発端はトランプ前政権が2018年7月、タリバンとの直接対話を始め、20年2月に米軍の段階的撤退を進めることで両者が合意したことだ。

バイデン米大統領は21年4月、アフガン戦争のきっかけになった米同時多発テロから20年になる今年9月11日を、駐留米軍の完全撤退の期限にすると表明した。バイデン政権は5月から撤収作業を本格化させ、その後さらに計画を前倒しにして、8月末までの撤退を打ち出した。

こうした米軍の撤収で空いた穴を埋める形でタリバンは5月以降、農村部を攻撃して拠点を掌握。やがて国境検問所や物流拠点を占拠し、8月には一斉に各州都を陥落させて支配下に収めた。15日には「治安維持」名目にカブールを包囲し、大統領府を占拠した。

タリバンの猛攻と政権のあっけない崩壊は、アフガンに混乱をもたらした。首都カブールの国際空港には、大使館員や政権に協力したアフガン人やその家族ばかりでなく、タリバンによる抑圧を恐れて米軍機への同乗を求める数千人の民衆が殺到した。米兵に幼児を渡して助けを乞う人や、米軍機にしがみついて墜落死する人の映像が流れるなど、その場の混乱は酸鼻をきわめた。

その後もバイデン政権の対応は迷走した。

バイデン大統領は政権崩壊後の16日、「米国はアフガニスタン人自身が戦う意思がない戦争を戦うべきではない」と突き放し、撤退を正当化した。だが国内外の批判が高まった18日には「もし米国人が残っていれば、我々は全員を退避させるために留まる」と撤退の延長を示唆した。もちろんタリバン側は延長を受け入れず、混乱はなおも続いた。米軍は空港内での作業を続けたが、カブール市内から空港までの陸路や空港ゲートの検問はタリバン側が担っており、関係者が空港にまでたどり着くことは至難だった。そこへ26日、空港周辺で自爆テロが起き、米兵13人を含む200人近くの人が犠牲になった。犯行声明を出したのは、タリバンと対立する過激派組織「イスラム国(IS)」の支部組織だった。

米軍は27日、東部ナンガハル州などで支部メンバーをドローンで空爆し、殺害したが、その空爆で一般の市民が巻き添えになったと報じられるなど、反撃は混乱に拍車を欠ける結果に終わった。

民間人の退避を残す失敗

クラウゼビッツは「戦争論」で、戦争における「追撃」の重要性と、その裏を返すかたちで「撤退戦」の難しさを強調している。一進一退の膠着状態でははっきりしなかった勝敗が、追撃と撤退のプロセスで一挙に表面化するという指摘だ。それゆえ、相手に打撃を与えるために、追撃の手を緩めてはならないし、撤退する側は、最後尾を守る「殿(しんがり)」が奮闘し、打撃を最小限に収める必要があるという。この点一つをとっても、今回の米軍の撤退作戦は失敗と言わざるを得ない。米軍の主力を段階的に撤収させながら、民間人の退避を積み残すことなど、1975年のサイゴン陥落を除けば、過去の米軍の歴史にはありえなかったろう。

もちろん19世紀に書かれた「戦争論」がそのまま現代に通用するわけではない。軍事力が勝敗を決めた過去の戦争は、2度の大戦を経て、大きく変容した。だが、そうした変化を考慮しても、今回の作戦の拙劣さは明らかだ。

まず必要とされたのは、米国とタリバンの明確な和平合意と、米軍撤退のスケジュール・条件に関する取り決めだ。トランプ政権はガニ政権の頭越しにタリバンと撤退交渉を行い、2020年2月に21年5月までの米軍撤収を柱とする合意に達した。バイデン政権は前政権の合意を引き継いだが、タリバンとの和平交渉が難航したため、こうした合意が成立する前に見切り発車で撤退を決めた。「9・11同時多発テロ」から20年という節目を念頭に、バイデン政権が「最長の戦争を終わらせる」という功を得ようと焦ったとしか思えない。

さらに必要だったのは、これまで「国造り」を共にになった北大西洋条約機構(NATO)加盟諸国や巨額の復興支援を行った日本との事前折衝だった。バイデン政権は、撤退の見合わせを説く同盟国の意見を振り切って撤退に固執した。もっといえば、アフガン情勢に影響力を持つ周辺大国、中国、ロシア、イランなどとの折衝も欠かせなかったろう。冷戦終結や冷戦後もしばらくは、米国も紛争拡大回避をめぐって、こうした国際枠組みを積極的に利用する余力があった。なりふり構わず「自国優先」を追求したトランプ政権に代わったバイデン政権が、「国際連携」を掲げていただけに、失望もまた大きかった。

つまり軍事・外交・国際政治のあらゆる側面で、今回の撤退作戦は「名誉ある」ものとは程遠く、いたずらに地域を不安定化させる失策だった。そのように、私は受け止めた。

私は1986年のソ連支配下のナジブラ政権時代、2001年の米軍・NATO軍によるアフガン戦争直後、そして08年秋の「民主政権」時代にアフガニスタンで取材をした。とはいえ、アフガンについての専門知識や認識は浅く、素人といっていい。この問題に深くかかわってきた川端さんに、今回の撤退の受け止め方を尋ねた。

予想を上回る政権瓦解の速さ

今回のタリバンによる政権奪取について、川端さんは、「予想を上回る速さだった」と率直に感想を語った。

「ガニ政権は、1、2年はタリバンの攻勢に持ちこたえるだろうと考えていた。あわよくば、そのまま持ちこたえるかもしれない、という願望も抱いていた」

国軍・警察は総勢約30万人。数十機のヘリを備えるなど、装備面でもタリバンを上回っている。まさかこれほど早く、国軍が戦闘意欲をなくし、タリバンに屈するとは予想しなかったという。そのうえで、今回の政権崩壊について川端さんは、「国民軍創設の失敗」と「国民意識醸成の失敗」の二つが大きな原因だったという。

「国民軍創設の失敗」について川端さんは、8月21日付「ウェブ論座」に論考を寄せて次のように指摘した。

「アフガン国軍が機能しなかった最大の原因は、カブール政府や国際社会が、民族や宗派を超えた国民軍の創設に失敗したことにある。国民を守る精強な軍隊の育成と、国民を代表する民主国家の樹立は、どちらが欠けても成り立たない表裏一体の関係にある」

2001年のアフガン戦争後、国連はブラヒミ特別代表らをボンに派遣し、諸派による和平交渉にあたらせた。国連政務官の川端さんはブラヒミと共に、同年末に「ボン合意」をまとめ、諸派が合意した。これが、その後の20年にわたって「民主国家アフガン」を支える礎石になった。

だが国連の構想は最初から躓くことになった。米国が国際治安支援部隊(ISAF)の全土展開への協力を拒んだため、国際社会は和平合意の前提である全国的な治安の回復と安定を果たせなかった。結果としてカブール政府は、タリバンの影響が残る東部や南部で十分に選挙を実施できず、民族や宗派を超えたすべてのアフガン国民による近代国民国家の礎を築けなかった、という。

こうして、全国的な治安の安定と民主化の浸透を果たせないまま、国際社会は国軍や警察などの再編と訓練に着手した。最初に国軍の再編を担当したのは 英国だった。英国部隊は、部族間のバランスを考慮しつつ、一個大隊に相当する約6百人の将兵候補者を各地から募り、3か月の訓練をした。訓練を終えた部隊は、タジク族出身のファヒム国防相率いる国軍に編入され、大統領官邸など首都の要所の警備を任された。

その後、米軍が英軍から任務を引き継ぎ、仏など他の国連加盟国と国軍の再編と訓練を 支援した。

米軍は02年に国連に対し、8万人規模のアフガン国軍を再建する青写真を示した。だがその内容は、武器の使用法や部隊の運用など、軍人としての最低限の基礎訓練にとどまり、その場しのぎの対応だった。国軍は兵力30万人規模まで成長し、ヘリや装甲車、暗視スコープなどの最新装備も与えられた。だが国連の目から見ると、米軍の計画には、新政府を支えるためにどのような任務と機能を持つ国軍を育てるかなど、和平プロセスと一体化した考えは見当たらなかった。

このため、国軍は、タリバン政権崩壊後に残った唯一の武装勢力・タジク人部隊の強い影響下に置かれた。これに反発するパシュトゥン族など他民族の兵士の脱走が相次ぎ、民族・宗派などで線引きされる軍閥時代の党派的な意識から脱却できないままに終わったという。加えて、国軍では武器の横流しや給料の遅配、天引きが横行し、部隊の統率や兵員の士気は低迷したままだったという。

アフガン国軍は航空支援、情報収集や作戦立案から補給にいたるまで、広範な米軍支援なしには成り立たない部隊だった。

米軍の完全撤退が決まると、独り立ちできない国軍は、たちまち劣悪な装備でゲリラ戦を挑む10万人足らずのタリバンに圧倒された。川端さんは、今回の事態は米軍の「撤退」というより、「敗走」に近いという。

「バイデン大統領が想定していたのは、カブール政府の緩やかな崩壊と、何らかの形の連合政権の樹立ではなかったかと思う。しかし、現実に起こったことは、撤退の発表直後から始まった雪崩を打つような政権崩壊と、その結果起こった外国人やアフガン協力者の国外脱出の大混乱だった。バイデン政権は図らずも、タリバンの完全勝利に道を開いたということになる」

そうなったのは、期限の設定や退去の保障の不在など撤退プランの不備、米軍に依存するアフガン国軍の実力の過大評価、米国の「敗走」が同盟国や国内に与える影響の過小評価など、見通しの甘さと情報分析の誤りが原因だったろうという。バイデン政権は、今後もその責任を問われ続けることになる。

アフガンという国

だがこうした米国の戦略的な誤り、戦術的な失敗という以前に、そもそも米国がアフガンの地政学的な特異性やタリバン登場の歴史的な背景を理解していたかどうか、はなはだ疑わしい。

アフガニスタンは19世紀を通して、ユーラシア大陸の覇権を競う列強の「グレート・ゲーム」の舞台となった国だ。しかも多くの大国が触手を伸ばしながら、峻険な山地と外国の支配を嫌うアフガン人の屈強な抵抗で進出を撥ねつけた。

作家のアーサー・コナン・ドイルはシャーロック・ホームズが初めて登場する小説「緋色の研究」(1887年刊行)で、やがてベーカー街で同居する元軍医ワトソンは博士との出会いをこう描いた。

知人を介して会った風変りなホームズは、初対面のワトソンを見るなり、「アフガニスタン帰りですね」と言い当てる。

観察力と演繹力さえあれば、一瞬にして見分けられる、とホームズは言う。あなたの風采は軍人か医師。顔は日焼けしているが、白い腕にけがをしている。「熱帯地方での戦争帰り」なら、「アフガン戦争」しかない。ホームズはそう種明かしをする。名探偵が初登場する「緋色の研究」冒頭の鮮やかな挿話だ。

ここにいう「アフガン戦争」とは1878~81年の第2次アフガン戦争を指す。大英帝国は19世紀から20世紀にかけ、アフガンと3度干戈を交えた。1838~42年の第1次と、ワトソンが従軍した第2次は、南下して不凍港の獲得を目指すロシア帝国の機先を制するため、アフガンを支配下に置こうとした英国の侵略戦争だった。英国は中東に生命線を確保し、インドの権益を確保するためにさらに北に進出した。ロシアは鉄道を敷いて南下し、インドを脅かした。これが「グレート・ゲーム」の構図だった。

2度のアフガン戦争でいずれも当初は英軍が優勢だったが、各地の反乱に手を焼いて被害を拡大し、英国は引き下がる。第2次アフガン戦争で英国はアフガンを保護国にしたが、1919年の第3次アフガン戦争では、アフガン側がインド帝国領に入り、独立を勝ち取った。

つまりアフガンは、一度は占領を許しても、山岳地帯という要害の地の利をいかして屈服せず、最終的には、大国を撃退する。しかし、外敵に対する抵抗力は一方で、自力での近代化への意欲をそぐことになり、国土の大部分を占める地方部は中世の闇の中に取り残された。

9・11同時多発テロのあと、私がロンドンで会った歴史学の泰斗マイケル・ハワード氏は「3次にわたるアフガン戦争で英国は教訓を得た」と話した。それは「アフガンを占領する国は必ず敗れる」という鉄則だったという。彼はその年10月に英紙ガーディアンの質問に対し、米英によるアフガンでの対テロ戦争は失敗する、と断言していた。私の取材に対し、彼はこうも加えた。「米国は『我々は戦争に勝つ。あとは任せる』という態度だ。アフガンが安定しない限り再び内戦になり、テロの温床になる恐れがある」。その予言は20年後の今振り返ると、正しかったと思う。

英国との闘いで独立を勝ち取ったアフガンはその後君主制を敷き、1933年以降はザヒール・シャーが国王になるが、1973年のクーデターでシャーが倒され共和制に移行。さらに78年にはアフガニスタン人民民主党がクーデターで共産党政権を樹立するが、全土で抵抗運動が起きて泥沼化したため、1979年12月には、旧ソ連軍が侵攻して傀儡のカルマル政権を打ち立てた。

この旧ソ連によるアフガン支配の10年間、米国はCIAを通してパキスタン側の難民キャンプを拠点にアフガンに出撃するイスラム戦士・ムジャヒディンに武器や資金を与え、ソ連支配に揺さぶりをかけ続けた。米国の支援はパキスタン政府を通して実施されたが、その対象は兵士として有能なイスラム原理主義者が主で、穏健な民主主義勢力は意図的に排除された。米国のカーター政権は当時、日本政府にアフガン難民のための「戦略的人道支援」の提供を要請して、対ソ代理戦争での間接的な役割を課した。日本が1979年度から91年度の間に拠出したアフガン難民への援助は計627億円にのぼった。

私が最初にアフガンを訪れたのはそのころで、首都カブールは旧ソ連軍が制圧していたものの、市内でも爆弾テロが相次ぎ、郊外にはゲリラが出没していた。パキスタンのペシャワールに行くと、難民キャンプではゲリラ兵が難民の大勢の若者たちを相手に射撃や格闘術、暗殺術の手ほどきをしていた。

旧ソ連は、中央アジアなどのイスラム勢力の不安定化を理由にアフガンに介入したが、代償は高くついた。陸路の輸送や補給が困難を極めたため、アフガン戦費は膨大な額にふくれあがり、1万5千人以上のソ連兵士が亡くなった。旧ソ連は89年2月に完全撤退したが、長引くその介入が、ソ連崩壊の遠因の一つになったともいわれる。

では旧ソ連撤退後、米国はどうしたのか。一言でいえば、何もしなかった。かつて肩入れしたムジャヒディン各派がアフガンに戻り、血みどろの内戦が勃発するのを放置したのである。

やはり9・11テロ事件の後、私はワシントンで米中央情報局(CIA)の元パキスタン担当責任者ミルトン・ベアーデン氏に会って話を聞いた。彼は86年から89年にかけ、ムジャヒディン各派に大量の武器と資金を供給した。89年に旧ソ連軍が撤兵する姿も現地で確認したという。

「あの国は、麻薬の材料になるケシの一大産地だ。地域ごとに軍閥が支配し、通行料を取っては、それを軍資金に充てている。全土を支配する政権が育たない風土だ」

だが、米国が見捨てたために、アフガンは国際テロ組織が訓練や出撃をする根拠地になってしまったのではないか。その私の質問に対し、ベアーデン氏はこう答えた。

「CIAは宣教師ではない。作戦が終われば撤収する。しかし、米国が関与しなければ地域は安定しない」

こちらの「予言」も半ばは当たっていたように思える。

旧ソ連が支えたナジブラ政権が崩壊した後、アフガンのムジャヒディン諸派は暫定評議会を結成した。だが、92年にタジク族系のラバニ大統領が就任して以降、主導権をめぐって内戦が勃発。パキスタンが推すパシュトゥン族系のヘクマチアル派などが激しい抗争を続けるなど、2年にわたって諸派が乱れて争い、国土は荒廃した。

諸派が骨肉の権力闘争を繰りかえすなか、国連は94年初め頃から、パキスタンのアフガン人難民キャンプで「タリバン」を名乗る集団が急速に勢力を伸ばしているという報告を、現地の人道支援組織からしばしば受けた。タリバンは、アフガン人難民にとって唯一の教育機関であるデオバンディ派イスラム教神学校で、排外的な原理主義を学んだ青年たちのグループで、タリバンという名は「神学生」を意味するという。タリバンは当初、「腐敗したムジャヒディン」の打倒を目指す「世直し運動」として、長年の戦乱につかれたアフガン国民の支持を得た。タリバンは快進撃を続け、96年には首都カブールを制圧した。

国連は1998年、タリバンとムジャヒディンを和解させるべく、ラフダール・ブラヒミ氏を担当特使に任命した。ブラヒミ氏はアルジェリア外相、アラブ連盟副事務局長などを歴任したベテラン外交官だ。川端さんは、そのブラヒミ特使の補佐官として、何度もアフガニスタンに入り、タリバンとの折衝にあたることになった。

謎の最高指導者の素顔

米国のジャーナリスト、ボブ・ウッドワードの著書「ブッシュの戦争」(日本経済新聞)は、当時のブッシュ大統領ら政権中枢への取材をもとに、9・11同時多発テロからアフガン戦争に至る内幕を詳細に記したドキュメンタリーだ。米軍は2001年10月に空爆を始め11月にはカブールを陥落させた。この本には、その2か月の間にCIA要員らが膨大な現金を運び込み、地方の族長らを次々と寝返らせる場面が描かれている。ドミノ倒しのようにタリバン支配が覆った陰には、タリバン統治の一翼を担う武装グループが、情勢次第では勝ち馬に乗ることを示唆するエピソードとも読める。

私自身、08年にアフガンを訪れた際、地元の人々から、「首都を一歩外に出れば、日中はアフガン政府の警察官をしている男が、夜には反政府武装勢力タリバンになる」という話を聞いた。実は武装集団とはいっても、タリバンは一枚岩の組織ではなく、様々な武装グループが緩やかに連合するネットワークのようなものなのではないか。その仮説は、今回もカブール陥落まで、異例の速さでタリバン支配が復活したことを裏書するのではないだろうか。

そうした質問をぶつけると、早い時期からタリバンとの折衝に当たってきた川端さんはこう答えた。

「確かに周辺には、勝ち馬に乗ろうとする集団も集まってくる。その意味では寄せ集めかもしれない。だが、タリバンの芯に当たる部分はかなり統率がとれ、きっちりとした組織だという印象を受けた」

タリバンの初代の最高指導者ムハンマド・オマル師は、「イスラムの教義に反する」との理由から写真などの映像がほとんど存在せず、非イスラム教徒との接触を頑なに拒んできたため、国際社会にとっては謎の人物だった。川端さんはブラヒミ特別代表と、そのオマル師に面会した数少ない1人だ。

1998年8月、タリバンは抵抗を続ける北部のマザリシャリフを占領したが、その際に、イラン総領事館にいた8人のイラン人外交官と1人のジャーナリストを殺害した。あからさまな挑発に憤激したイラン政府は、直ちにタリバンの「懲罰」を宣言して、一触即発の緊張が生まれた。イランはアフガン国境沿いに3万人の兵力を集結し、タリバンも国境に近いヘラート、ニムルーズ両州に8千人近い兵力を展開した。国連安保理決議の要請を受けて川端さんはブラヒミ特別代表と共に和平交渉のため、パキスタンのイスラマバードに待機していた。そこへタリバン側から、オマル師が直接会ってもいいとの連絡があった。

10月14日、川端さんらは国連機でタリバンの根拠地であるカンダハルに向かった。空港ではタリバンが待機しており、すぐに墓地に連れて行かれた。この一年の間に北部戦線で死亡したタリバンの「殉教者」が眠る墓地だとの説明がタリバンからあった。これからどうなるのか。そういぶかっていたところに、携帯無線機を通してタリバン側からのメッセージが飛び込んできた。オマル師が、直接ブラヒミ特別代表と話したいという。

遠くを見ると、トヨタのランドクルーザーが数台、駐車しているのが見えた。窓は黒いフィルムやカーテンで覆っており、中は見えない。オマル師はそこから話しかけているという。

会見はカンダハル州知事の公舎で行われた。長方形の会議室の長い辺の片側に、川端さん、ブラヒミ特別代表、イスラム協力機構(OIC)関係者らが、土間の床に敷かれた敷物の上に座ってタリバン側の入室を待った。お茶が配られた。川端さんがノートを広げ、記録を取る準備をしていると、通用口から入ってくる人の気配がした。

顔をあげると、目の前に小奇麗な黒のターバンと茶色の民族衣装をまとった長身痩躯の青年が立って、通用口の近くに座っていた川端さんにそっと握手を求めてきた。登場の仕方があまりに控えめだったため、最初は誰だか分らなかった。しかし、ふさがっている右目から、この青年がタリバン最高指導者であるオマル師であることに気が付いた。

続いてタリバン代表団数人が入って来て、オマル師を中心に、国連代表団の向こう側に一列に座った。

ブラヒミ特別代表の正面に座ったオマル師は寡黙だった。ブラヒミ特別代表が、情勢を語る間、黙って目の前の床に置かれたザクロをスプーンでかき混ぜ、耳を傾けていた。だが、どうしたら目前に迫ったイラン側の侵攻を防ぐことができるか、交渉の目的は明確に理解していた。交渉は難航したが、オマル師は国連側の粘り強い説得により、タリバンによって拘束されているイラン人26名全員の即時解放という、衝突を避けるための最低条件を受け入れた。数時間にわたった交渉中、オマル師以外のタリバンは誰も発言せず、彼が名実ともに最高指導者であることは明らかだった。

最後までもめたのは、イランが要求したタリバンの謝罪だった。オマル師は「責任の一端はイランの内政干渉にある」と主張して、頑なに「一方的な謝罪」を拒んだ。そこでブラヒミ特別代表は交渉をいったん中断し、再開後に最終案として「国連代表が交渉後に、間接的にタリバンの遺憾の意を表明する」とう妥協案を提示した。オマル師はしばし沈黙した後、それを受け入れた。オマル師がいいと言えば、それがタリバンの決定になる。

イスラム原理主義とか、「神がかり」と評されることもあったが、生き残るためには何をしなくてはいけないか、指導者として明確に理解し、困難な条件を飲み込むための度量や統率力もある。川端さんは、そう直覚したという。

川端さんが一つ気になったのは、ビンラディンをめぐるブラヒミ氏とオマル師の会話だった。その年8月にはケニア、タンザニアの米国大使館がテロ攻撃を受け、その背後にビンラディン率いる国際テロ組織アルカイダの存在が強く疑われた。ブラヒミ特別代表は「タリバン自身がテロ活動をしていると責める者はいない。問題は、ビンラディンなどタリバンの『客人』とされる者たちだ」と指摘して、米国など加盟国の懸念を伝えた。しかしオマル師はビンラディンについて、「自分自身のみならず、アフガン国民全体の客である」と言い切り、国外追放する気がないことを明言した。これに対してブラヒミ氏は、「客人というが、ビンラディンがやっていることは、招待された家の庭先から隣家に石を投げ入れているようなもので、とても客人の行いとは言えない」と食い下がった。オマル師は「彼が実際にテロに加わっている証拠はない」と釈明したうえで、「仮に証拠があったとしてもイスラム法の下で裁かれるであろう」と付け加え、米国の求めに応じて「客人」を西欧の法に委ねるつもりのないことを明確にした。

ブラヒミ特別代表は最後に、タリバンによる極端な女性差別などの人権問題についてオマル師の考えを質した。オマル師は国連の懸念を聞き置いたあと、「我々が思いを遂げようとすると、(国際社会の)他の人々と問題が生じる。しかし、もしそのために理想を捨ててしまうと、今度は我々自身の間で問題が起こる」とつぶやいて、宗教的情熱と国際批判との狭間で揺れる真情をにじませた。しかし一方で、オマル師は「アフガン国民とイスラムを切り離すことはできない」と断じて、厳格なイスラム法の解釈による統治を緩めるつもりがないことを示唆した。

アフガンめぐる地勢の複雑さ

地図でわかるように、アフガンは周囲6カ国と国境を接する陸封国だ。北に旧ソ連の支配下にあった中央アジアのトルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタンが並び、北東に中国、東と南にパキスタン、西にイランが控えている。それぞれの地域にはタジク、ハザラ、ウズベク、パシュトゥンなどの部族が住み、それが軍閥割拠の下地になった。

このうち、タリバンに最も密接にかかわったのがパキスタンだった。

川端さんは、かつてタリバンが急速に支配を広げた背景には、パキスタンの3軍統合情報局(ISI)の存在があったという。インドとの間でカシミール紛争を抱え、つねに緊張下にあるパキスタンは、後背地のアフガンを影響下におさめ「strategic depth」を確保しようとした。「戦略的縦深性」。つまり、いざという場合に航空機などの兵器を隠したり、逃げ込んで反転攻勢したりする拠点としての役割だ。このためISIは、決してヒンズー教のインドに与しないイスラム教原理主義のタリバンに、人も金も武器も供与し、全面的にバックアップした。

もともとアフガンとパキスタンの国境は、19世紀末にロシアの南下を恐れるイギリスが恣意的に画定したものだ。国境の両側には、同じパシュトゥン族が住んでおり、自由に行き来ができる。アフガンを追われればパキスタン側に逃げ込み、隙があればアフガンに出撃する。

川端さんは、米軍をもってしてもタリバンを制圧できなかったのは、この両国にまたがるパシュトゥン族居住地帯の存在と、タリバンが唱えるデオバンディ派のイスラム原理主義の根強さだったのだろうと分析する。

少なからぬアフガン人がタリバンの超原理主義を受け入れたり黙認したりしたのは、タリバンが少なくとも内戦を終わらせ、束の間の平穏をもたらすと人々が期待したからだ。

「アフガンは1964年の民主的な新憲法の発布以来、立憲君主制、共和制、共産主義、ソ連軍による占領体制、ムジャヒディン各派によるイスラム原理主義などあらゆる政体を試み、すべて失敗に終わった。ムジャヒディンの『偽のイスラム』を含め、現世にアフガンを平和に導く答えはない。それなら、預言者モハメッドが生きた7世紀のイスラムに回帰する以外にない。それがタリバン運動の原点だったと思います」

もちろん、経済や外交などの問題を、復古主義で解決することはできない。人権や民主主義など、現代世界の普遍的な価値は、個人の理性の独立が大前提だ。宗教が唯一絶対の社会規範と信じるタリバンとは相いれない。

だが、オマル師がブラヒミ特別代表に示唆したとおり、タリバンが自らの存在意義である超原理主義から離れることも考えられない。ひっきょう、タリバン政権下では、タリバンの統治政策は軟化するのではなく、むしろ強固で柔軟性の乏しいものになる。川端さんはそう予測する。

では、その先はどうなるのか。

川端さんは、国内的には、遅かれ早かれ人権と民主化の恩恵に浴した都市部のアフガン人の不満が高まり、アフガン社会の不安定化は必至だろうと指摘する。

その場合に焦点となりそうなのは、タリバン旧政権の時代にも北部パンジシールに立てこもり、唯一屈しなかったタジク部族だ。

かつてラバニ政権の下で国防相を務め、その後は北部同盟を率いて「パンジシールの獅子」と呼ばれたタジク族のアフマド・シャー・マスード司令官は、9・11事件の2日前、ジャーナリストを装う男の自爆テロによって暗殺された。タリバンの全国制覇への最後の障害であったマスード司令官の暗殺は、アルカイダがタリバンの要請により実施したとささやかれている。

今回復活したタリバンは9月6日、国内34州のうち唯一掌握していなかったパンジシール州を「完全に制圧した」と発表した。その一方、反タリバン勢力の「国民抵抗戦線」(NRF)は「制圧の情報は誤り。我々は戦う」とツイートで発信したという。

前に触れたように、タリバン駆逐後の「民主」政権で国軍に影響力があったのはタジク勢だった。タリバン復活後に反タリバン勢を束ねているのも、故マスード司令官の息子アフマド・マスード氏や、第1副大統領としてガニ政権を支えたサーレ氏という。

もしこの反タリバン勢力が生き延び、組織化が進むとしたら、タリバン支配を嫌うイランやタジキスタンなどの周辺諸国が軍事支援をすることは間違いない、と川端さんはいう。

また、パキスタンと緊張関係にあり、タジク族とも親密なインドも、支援に乗り出す可能性がある。

だが、かつてのタジク族の強みは、故マスード司令官の個性によるところが大きく、今後も同様の力を持つかは未知数だ。かつてブラヒミ特別代表と共にカブールやタシュケントなどで故マスード司令官と交渉した川端さんはそう話す。

「軍閥から成りあがった他のムジャヒディン指導者と違い、フランス語を話しカブール工業大学で高等教育を受けた彼の話は理論的で、敵の兵力や味方の対応などは必ず具体的な数字で裏打ちされていた。安全確保も周到で、会見場所は2~3時間前まで国連に知らせず、会見場では一区画全体を部隊が警護するなど、万全の態勢を整えていた」

そんなマスードを倒すには、ジャーナリストに成りすます知性と、マスード支配地域に1か月滞在して信用される忍耐力と、退路を考えない自爆テロの決意をもとに決行した暗殺しかなかった、と川端さんはいう。そうした作戦を立てられるのは、当時はアルカイダだけではなかったか。そう川端さんは推測する。

今後のアフガン情勢と国際関係

今回の撤退をめぐる混乱で、米国の諜報力への評価は地に堕ちた。そもそも、この20年に費やした膨大な金と軍事力は、何のためだったのか、と自問するアメリカ人も少なくないだろう。対イラク戦に当たって、開戦の根拠とした大量破壊兵器はもともと存在せず、アルカイダとの連携もなかったことが判明した。あとにはイスラム国(IS)の勃興と、果てしない混乱が残っただけだ。今回のアフガン撤退後に残されるのは何だろうか。

まず米国の諜報力について、川端さんはこんな体験を話してくれた。

ブラヒミ氏が特別代表になって以来、川端さんは何度か米政権と折衝にあたった。ワシントン訪問中に一度、国務省の窓のない一室に招かれた。米国の外交官、CIAや軍の担当者から、タリバンに関する安全保障ブリーフィングを受けた。だがその内容は通り一遍で皮相なものでしかなかった。

国連には諜報能力こそないが、アフガン各地に人道支援や政治ミッションのネットワークがあり、現地から生の情報が送られてくる。そうした情報に比べると、当時米国がつかんでいた情報は研究者の論文をまとめたようで、政策立案の役に立たない抽象的なものでしかなかった。

国務省を出てからブラヒミ氏は、「米国が国連に何か隠していることを切に望む」と川端さんに皮肉な言葉を漏らしたという。川端さんはいう。

「米国は、いったん集中すると大変な諜報力を発揮する一方で、その集中力は長続きせず、驚くほど緩慢で無能になることがある。本当に不思議な国です」

今後、アフガン情勢はどのように展開していくのか。私の質問に対して川端さんは次のように答えた。

今も昔も、アフガニスタンがユーラシア大陸の要衝にあることに変わりはない。シルクロードの中継地として栄えたアフガンは、英・ロ・米など大国の干渉や侵略に晒され続けが、ことごとく外敵を跳ね返し、「帝国の墓場」とまで言われた。だが外敵に対する結束力や戦闘能力の強さの代償として、アフガニスタンは第一次英ア戦争以来、外国からの資金援助に依存し、自国の近代化に失敗し続けてきた。ガニ政権時代になっても、国家予算の半分は海外からの援助で賄っていた。

「その結果、外国の支援でかりそめの近代化の恩恵を享受するカブールなど都市部と、近代化から取り残され、宗教が支配する地方の部族社会という、二極化が固定化されてしまった。アフガン社会が原理主義を払しょくできないのは、紛争の深層にある都市部と地方の対立に起因するところが大きいのでは」

そんなアフガンは、中ロやイランにとって、今後、アメリカの影響力を削減・排除する絶好の機会を提供しそうだ。

「中ロは90年代に創設した上海協力機構を通して、中央アジアの国々を巻き込みつつ、ユーラシアに独自の勢力圏を築こうとするだろう。だが一方で、イスラム系の分離独立運動を抱える中ロは、安易にタリバンに接近することはできず、慎重に事態の推移を見守るのではないか。なかでも『一帯一路』を進める中国は、アフガンの内政に直接首を突っ込むのではなく、タリバンの背後にいるパキスタンとの関係強化を通して影響力の拡大を図るのでは」

隣国イランにとって、シーア派を「異端」とするタリバンを認めることはできず、今後も緊張が続く。そんな中で、注目されるのは、これまで一度もアフガン和平に表立って関与してこなかったインドの出方だという。

「自由で開かれたインド太平洋地域」を目指す日米は、インドとオーストラリアを巻き込んだ「クワッド」を結成して、中国の海洋進出に対抗しようとしている。たぶん、今後のアフガン和平において、日本も無縁ではいられないだろう、と川端さんはいう。

日本にも問われる覚悟

今後、日本はどうアフガンにかかわるべきなのか。最後に川端さんにその点を尋ねた。

「日本では相変わらず、『そもそも他国の紛争に関わるべきではない』などという、『それ見たことか』的な孤立主義が首をもたげているようです。あたかも日本は、タリバンがそうであるように、『世界と関わらないでも生きていける』と信じ切っているようにすら見えます」

好むと好まざるにかかわらず、日本人は世界の中で生きていくしかなく、アフガニスタンで起こっていることは、いずれ日本にも影響を及ぼす。そうだとしたら、ただ人道支援や資金援助の中に逃げ込むのではなく、少なくともアフガン問題の政治的・外交的解決を模索し続けるべきではないか、と川端さんはいう。

とりわけ重要なのは、女性を含む人権の擁護と国際テロの防止だ。「日本は、軍事的な関与が無理だとしても、紛争の政治的解決に協力すべきではないでしょうか」と川端さんはいう。

カンボジアやアフガン和平では、日本はそれぞれ東京で「復興支援会議」を開催して、財政的な国際支援の促進に貢献した。しかし、両紛争の和平を語るとき、パリ会議やボン会議を覚えている人はいても、東京会議を覚えている人はほとんどいないだろう。

アフガンの和平合意をまとめたブラヒミ特別代表は、当時の小和田恒・国連大使氏と関係が良く、一時期外務省は東京での和平会議開催に前向きだった。しかし、和平会議が01年秋まで伸びて小和田大使が離任してしまうと、日本政府の熱意は冷め、ドイツに成果を譲ることになった、と川端さんは振り返る。

「いつまでも、こうした消極姿勢を続けるべきではない。日本はアフガン情勢の推移を見守るだけではなく、米中ロに加え周辺国を招いて人権やテロに関する国際会議を東京で開催するなど、アフガニスタンを取り巻く国際世論の形成に貢献すべきではないか。迂遠かもしれないが、パキスタンのタリバン支援を弱めるために、その原因であるインドとのカシミール問題の解決の後押しにも尽力する道もあるでしょう」

川端さんに話を伺って、こう考えた。

「平和主義」は、紛争にかかわらないことでは達成されない。むしろ火中の栗を拾ってでも紛争拡大を防ぎ、平和に向かって他国を促す。復興や人道支援だけでなく、そうした積極的な「平和主義」に転換する覚悟が、日本に求められているのではないか。それは緒方貞子さんが提唱した「人間の安全保障」や、凶弾に倒れた医師中村哲さんが模索した道にも連なっているのではないだろうか、と。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。本連載の一部をまとめた『価値変容する世界』(朝日新聞出版)が21年9月に発行。