「有給全消化」、5人に1人が会社から圧力 調査で見えた「退職者泣かせ」の実態

退職に際して、総務の個人的な意見という形で、年次有給休暇(有給、年休)の全消化は「下品」と言われた──。このような投稿がXで話題になった。

J-CASTニュースが読者投票を実施したところ、退職経験者のうち2割が「社内で圧力」を受けて有給全消化できなかったとの結果が出た。どのように受け止めればよいのか。法的・経済学的な観点から識者に話を聞いた(全2回の前編)。

-

写真はイメージ

写真はイメージ

有給取得を阻むような圧力は「違法」

話題になった投稿には、同様の経験者から「前の会社辞めるとき、有給使って辞めるの常識がないって言われた」「引継ぎあるんだから取れるわけないよな?ってニュアンスで圧力かけられ、2日位しか消化できませんでした」と退職時の有給全消化を社内で阻まれたような声が寄せられている。

前提として、労働者には、退職時に有給休暇を全て消化する権利があるのか。弁護士法人・響の古藤由佳弁護士は、「もちろんです。有給休暇を労働者に与えることは、使用者の義務です」と答える。

労働基準法によって、使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない(時季指定義務)とされているため、労働者側が退職時に有給休暇を使いたいと希望した場合には、原則としてその希望を聞かなければならないと説明する。

社内の人間が、退職時の有給全消化を阻むような圧力をかけるのは「違法」となる。「これは、使用者と被用者の関係性が密であるか、希薄であるかなど職務環境によって変わるものではありません」とも説明。罰則は、労働基準監督署からの是正措置を受けたり、違反が続く場合には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられたりする可能性がある。

「ただし、使用者は、『労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合』には、有給休暇取得の時季を変更することができるため、退職の意思表示が退職予定日まで余裕をもって行われた場合には、有給取得日を分散させるよう指示が出たりする可能性はあります。

この意味で、有給取得の態様(まとめてとるのか、分散させるのか等)は、社内の状況(繁忙期か否か)などによって多少影響を受けると言えます」

今後は「使用者側へのプレッシャーが強くなっていく」

社内で圧力を受けた場合の対応は、もし次の就業開始時期に多少の融通が利くのであれば、退職日を後ろ倒しにしたうえで、すべての有給休暇を消化する手がある。

退職日の変更が難しければ、消化できない有給休暇の買取りを使用者側に請求することも考えられるという。ただ法律上、使用者に買取りの義務があるわけではなく、買取り価格や算定方法も決まっていないため、「あくまでも金額は使用者側との交渉になります」。

「万が一、上記のような交渉にすら応じてもらえない場合には、上記労基法違反について労働基準監督署に相談するのがよいでしょう」と助言する。有給消化をめぐっては下記のような見解も伝えた。

「労働者が計画的に有給休暇を取得し、心身とも健康な状態を維持しながら働くことは、労働者の生活の経済的安定や、ひいては国の医療費削減にもつながる重要事項と認識されています。したがって、労働者の有給休暇の取得については、今後ますます、使用者側へのプレッシャーが強くなっていくものと思います。

一方で、労働者の事業の正常な運営を妨げる態様での有給休暇の取得が制限されていることを、忘れてはいけません。退職する際には、労働者側としてもできうる限りの引継ぎを行うなど、配慮が必要であると思います」

全消化できず退職した経験はある?読者に聞いた

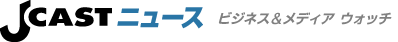

実態を調査するため、J-CASTニュースでは9月20日に公開した記事「有給休暇『全消化』できず退職した経験はある?【読者アンケート】」で投票を実施し、11月6日時点で1117票を集計した。

「あなたは有給休暇を全消化して退職したいと思いますか?」との設問は、「とても思う」が85%で大多数を占めた。以降は「やや思う」7%、「あまり思わない」5%、「全く思わない」3%。

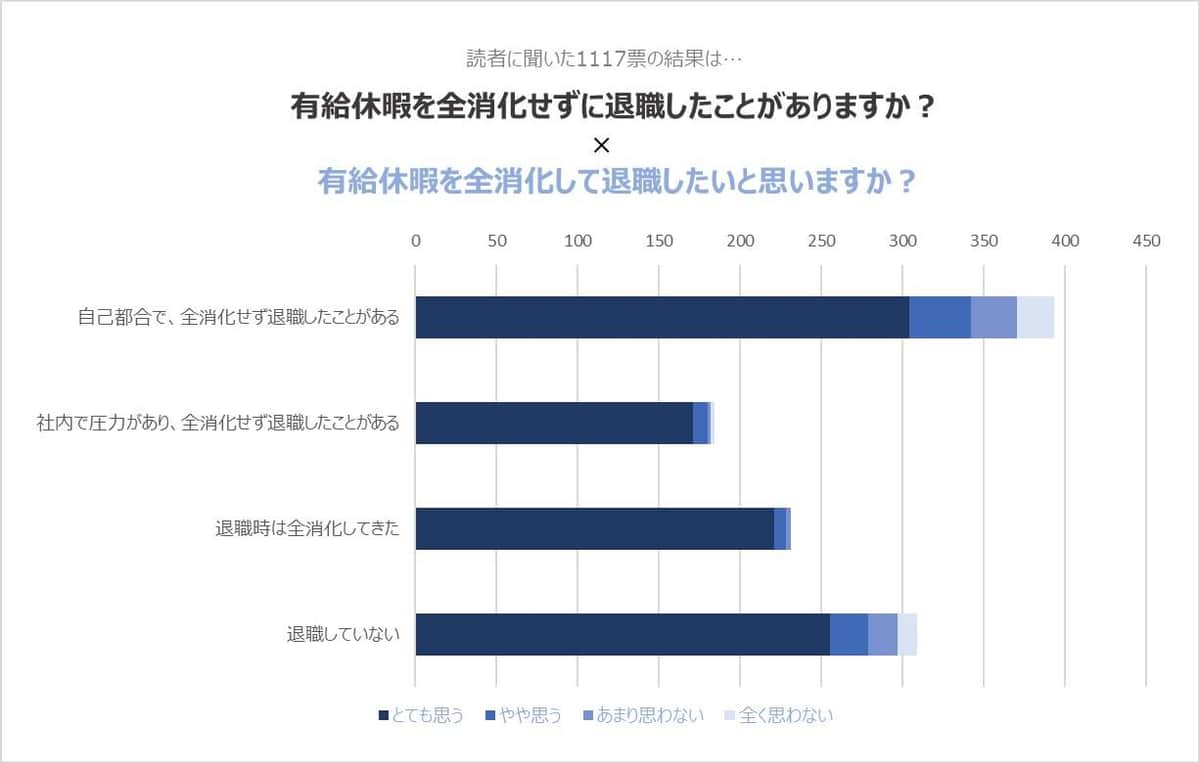

一方で「あなたは有給休暇を全消化せずに退職したことがありますか?」という設問は、「退職していない」を除く808票をまとめると下記の通り。

社内で圧力があり、全消化せず退職したことがある・・・23%

自己都合で、全消化せず退職したことがある・・・49%

退職時は全消化してきた・・・28%

結果を受け、日本の雇用システムや国際比較について研究している慶應義塾大学大学院商学研究科の鶴光太郎教授は次のようにコメントする。

「出来るなら最後は有休を全部消化したいと、理由にかかわらず思っている人は非常に多いでしょう。『とても思う』が圧倒的な割合になっているので、説得的な結果だと思います」

「時季指定権」のグローバルスタンダードは

労働者の権利にもかかわらず、なぜ退職に際して社内の圧力で有給全消化できない事例が生じてしまうのか。アンケートでは退職者のうち2割にもなる。鶴氏は、問題の全体像のメカニズムを説明しなければ、原因は理解できないとする。

退職時に全消化という話が起こる、逆に言えば、日本では消化がなかなか進まない。後者はかねて指摘されている事柄になるが、根源は同じだという。日本も変わってきていると前置きつつ、雇用システムの特徴、休みに対する考え方、法律に関して欧米との違いを指摘した。

まず法については「時季指定権」を挙げる。日本でも有給取得を促進する狙いで定められた。鶴氏は、有給の「義務化」というよりも「使用者が責任を負っている」という視点を示す。

「本来、年休というのは全て取れるようにむしろ使用者が責任を負う、という仕組みがグローバルスタンダードです」

経済協力開発機構(OECD)に5年務めた経験から、パリ時代を振り返る。国際機関に限らず、夏に長期休暇を取るのが当たり前で、出社すれば家族と不仲かと思われるような価値観があった。残業も同様、忙しい時に自宅へ持ち帰る場合はあっても職場で遅くまで働かないという。

夏の計画は年明けすぐ、上司も責任があるため、早めに相談して決める。部下の休みが重ならないよう配慮はあっただろうとするも、自分の都合で取得でき、トップに近い立場は例外として基本的に7月中旬から8月は「開店休業」状態だった。代わりに次の様子がみられたと伝える。

「パリ祭(フランス革命記念日)が7月14日にあり、そこから夏休みが学校でも始まるため、それに向けた仕事の集中力はものすごかったです。7月上旬は形相が違う。とにかくここで仕事を終わらせないとと、昼もサンドイッチを食べながら仕事するといった状況でした」

有給消化率の低い日本、雇用システムの問題も

日本における有給取得率の低さは、古藤弁護士も言及した。

19年の労働法改正により、使用者は「10日以上の有給休暇を有しており、かつ年5日の有給を取得していない労働者」に対し、有休付与日から1年以内に時季を指定したうえで5日に足りていない日数を取得させなければならなくなった。その成果もあって22年に過去最高となったものの「それでも58.3%」だという。

鶴氏は、日本の有給消化率を上げるには時季指定権の日数を増やす方法が「一番手っ取り早い」と唱える。グローバルスタンダードに追いついていない一方、背景には「雇用システムの問題」も大きく関係していると述べた。

「将来あるべき姿は、退職時にこういった問題が発生するのではなく、上司も部下も積極的に日ごろから有給の消化に努める働き方や考え方に変えていくのが理想です。それには、色々な条件が変わっていかないといけない」

【予告】後編では、日本で有給消化が進まない問題について、鶴氏が「ジョブ型」「メンバーシップ型」という雇用システムの概念を用いて解決策を詳述します。11月26日10時の公開を予定しています。

古藤由佳さん プロフィール

ことう・ゆか 明治大学法科大学院修了。「弁護士法人・響」所属の弁護士。第二東京弁護士会所属。「難しい法律の世界をやさしく、わかりやすく」をモットーに、消費者トラブルや借金・交通事故・離婚・相続・労働問題など民事案件を主に扱う。FM NACK5『島田秀平と古藤由佳のこんな法律知っ手相』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などテレビ・新聞・雑誌等メディア出演も多数。

鶴光太郎さん プロフィール

つる・こうたろう オックスフォード大学大学院経済学研究科で博士号を取得。慶應義塾大学大学院商学研究科・教授。専門は比較制度分析、組織と制度の経済学、雇用システム。「日本の会社のための人事の経済学」(日本経済新聞出版)など著書多数。