「VR宇宙博物館コスモリア」 ハイクオリティーな社会科見学をメタバースで

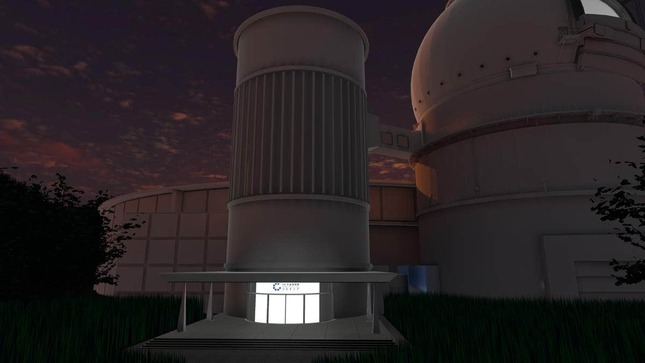

VR(仮想現実)上で宇宙に触れられる「宇宙博物館コスモリア」が2023年9月1日に開館した。メタバースプラットフォーム「VRChat」上で公開されている。VR空間で活動する宇宙同好会「天文仮想研究所」が運営する。

VR空間ならではの資料展示や解説を通して、直観的な情報を提供し、天文学や宇宙開発の発展に寄与するのが目的だ。現実の博物館のような規模感とクオリティーでありつつ、VRらしい体験を楽しめる。入館は無料。

-

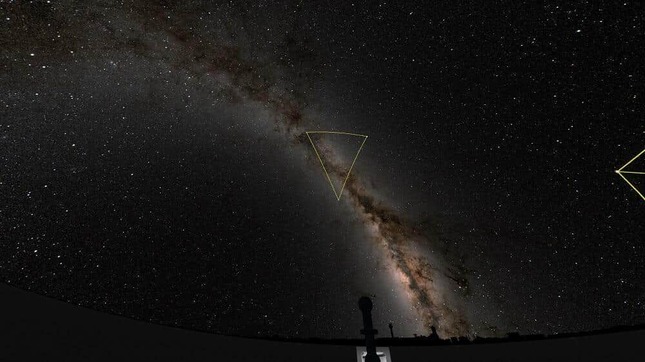

プラネタリウムでわかる夏の大三角

プラネタリウムでわかる夏の大三角

まずは種の起源から「ライト・フライヤー号」まで

コスモリアはエントランスやメインホール、常設展示室(計7つの常設展示スペース)、企画展示室(準備中)、そして天体観測室兼プラネタリウムで構成されている。

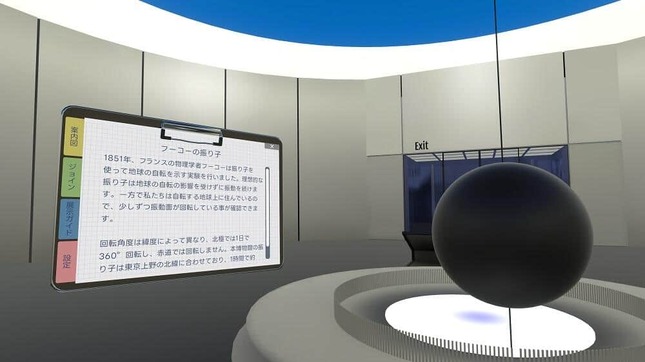

エントランス部分ではまず「フーコーの振り子」が設置されている。フランスの物理学者フーコーが1851年に振り子を使って地球の自転を示すために行なった実験を表す展示だ。

エントランスに設置されたバインダーのような「タブレット」端末を手に取ると、ユーザーが目にしている展示に関する詳細な解説が表示される。これを使って任意の展示スペースに瞬間移動したり、表示言語を英語に切り替えたりすることも可能だ。

常時展示室の7つの展示は、それぞれ「人類の夜明け」「宇宙開発競争」「宇宙の活用」「宇宙の観測」「太陽系と惑星」「恒星と銀河」「宇宙物理」をテーマにしている。

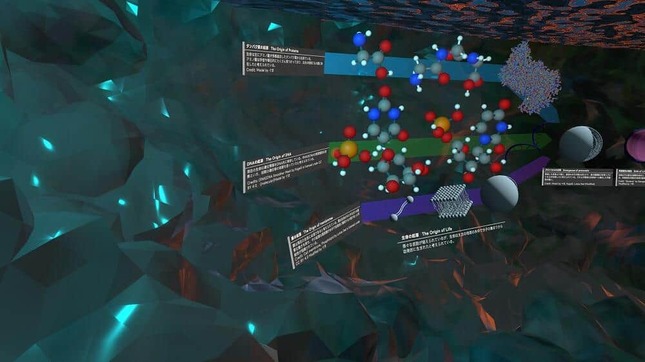

「人類の夜明け」では生命やDNAの起源、三葉虫といった古代生物やその進化の過程を提示。順路が途中で水中に変わる演出もある。VRなので、当然溺れる心配はない。

後半では、人類史上初めて航海により地球上に拡散したオーストロネシア人が使ったとされる原始的な船「丸木舟」や蒸気機関車、人類で初めて動力飛行に成功した「ライト・フライヤー号」までさまざまな乗り物を3Dモデル付きで解説する。

巨大な物理実験施設も3Dで再現

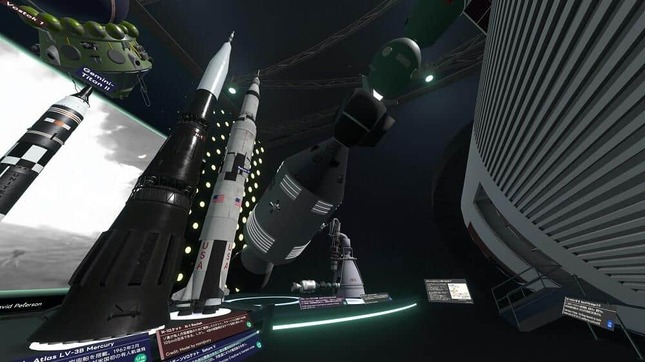

「宇宙開発競争」ではアポロ11号や世界初の人工衛星・スプートニク1号、史上最大のロケット「サターンV」などを原寸大や10分の1スケールで展示。サターンVの第一弾にある液体酸素タンクは原寸大をイメージした大きさで展示。その巨大さは壮観だ。

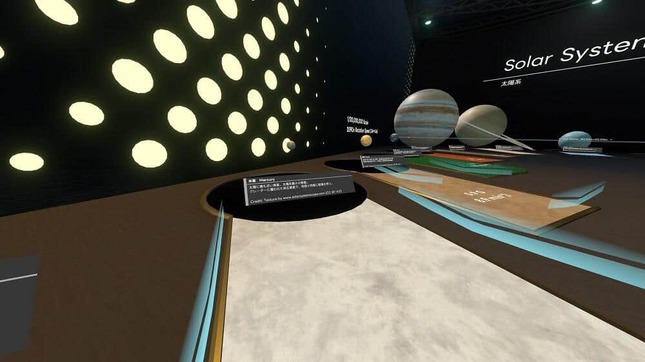

「太陽系と惑星」の展示では、名前通り太陽系の構成惑星を3Dで展示。惑星ごとの重力を再現しているようで、展示している天体の前に立つと、ユーザーがアバターをジャンプさせたときの高度が変わる。

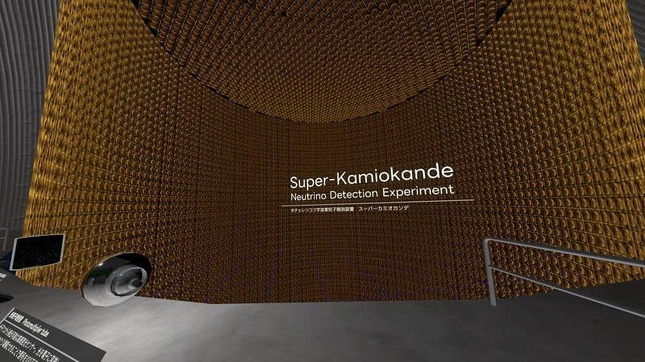

最後の展示である「宇宙物理」では、高エネルギー物理実験に使われる「大型ハドロン衝突型加速器」や、岐阜県にある世界最大の水チェレンコフ宇宙素粒子観測装置「スーパーカミオカンデ」を原寸大で展示。巨大なカミオカンデの内部に入る体験もVRならではだ。

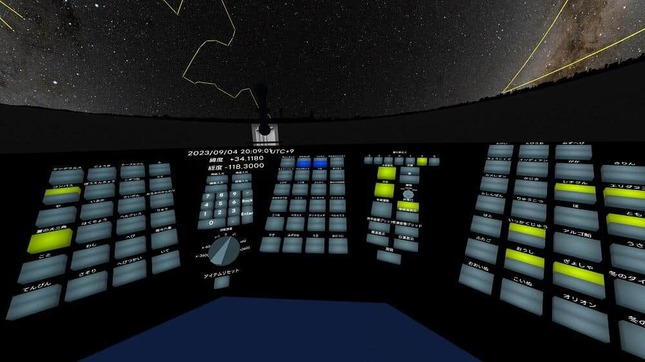

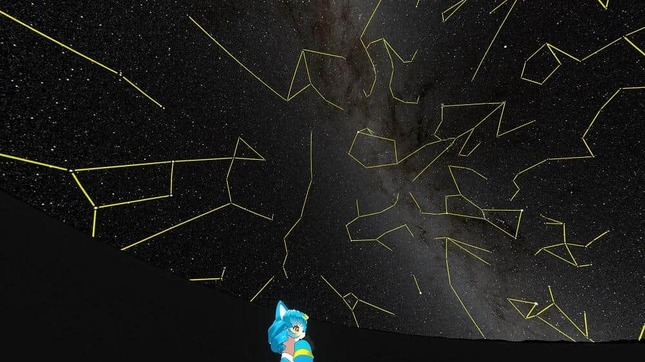

上階のプラネタリウムでは、コントローラーを設置。端末から任意の時刻や観測地点の座標を入力すると、条件に合わせた星空が天井一面に表示される。公転速度を変更すると、夜空が移り変わる様子を楽しめるほか、星座の名前を選ぶと、その星座を構成する星と星を結ぶ線を表示してくれる。

9月1日に実施した開館記念式典は、一般社団法人日本天文教育普及研究会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、自然科学研究機構国立天文台が後援。天文仮想研究所公式X(旧ツイッター)によると、9月4日の0時18分時点で来館者数は1万人を突破している。