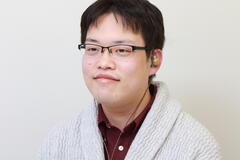

最先端技術を取り入れ、日本のアニソン・J-POP界をけん引する 音楽プロデューサー 佐藤純之介

テーラーメイドイヤホン・Just earを愛用する方々にその魅力と音楽遍歴を聞くインタビュー。今回ご登場の佐藤純之介氏は『ラブライブ!』シリーズや『おそ松さん』シリーズ、『ガールズアンドパンツァー』シリーズなど、映像・音楽ともにビッグヒットを記録したアニメ作品の関連楽曲を制作するプロデューサーだ。

さらに佐藤氏にはサウンドエンジニア、ヴィンテージシンセサイザーコレクター、オーディオマニア、過去には盟友であるテクノユニット・TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUNDのサポートメンバーとして活動していた。青春時代から今に至るまで"ミュージックファースト"で生きてきた氏はなぜJust earを手にしたか?

――最初にハマったミュージシャンはYMOだったそうですね。

中学生の頃、ラジオの音楽番組をよく聴いていて、特にフュージョンやクラシックといったインスト(インストゥルメンタル)系の楽曲が好きだったんですけど、あるとき、坂本龍一さんが映画『ラストエンペラー』のサントラでグラミー賞(1989年。第31回グラミー賞・最優秀オリジナル映画音楽アルバム賞)を受賞したのを知って。大阪の実家で「日本人が世界的な賞を獲ったのか」と驚いていたら、両親から「坂本龍一は教授だ」「そして教授といえばYMOだ」と教えられた。それがYMO、そしてシンセサイザーの存在を知ったきっかけです。

――それまで楽器演奏の経験は?

全然。ただ、中学時代、パソコンでプログラムを書いたりしていたので、コンピュータとつなげられる楽器という存在はかなり衝撃的で。しかもインストが好きだったのでYMOはちょうどよかったのかもしれない。

――その頃、どんな環境で音楽を聴いてました?

最初はダブルラジカセで聴いていたんですけど、ある日、父親がソニーの小型コンポをもらってきたんです。コンポのアンプっていくつも入出力端子があるじゃないですか。だからラジカセとコンポをつないでみたり、CDプレイヤーを買ってきて「これどうつなぐんだろう?」って四苦八苦してみたり。あと、父親が学生時代に、当時の言い方にならうなら"月賦"で買ったパイオニアのコンポもあったのでバーチャルサラウンドシステムを組んだりもしていました。片方のスピーカーひと組をメインスピーカーに据えつつ、もうひと組のスピーカーとケーブル接続すると、CDやラジオのようなL / R、2チャンネルの音源であっても擬似的にサラウンド効果を得られるという。

――佐藤さんの中学時代、1980年代末から90年代って、手ごろな価格のCDプレイヤーやCDラジカセが発売されたり、FM番組のエアチェックが流行ったり、ちょっとしたオーディオブームでしたもんね。

そうそうそう。FM誌をすごく買ってましたもん。

――その手の雑誌が売れていて、そこにはFM放送の番組表のほかにオーディオ機器のレビューが載っていた。

「CDプレイヤーは6万円かぁ」「いつかは(三菱電機のスピーカーブランド)ダイヤトーン!」って感じでいつも眺めてました(笑)。

――初めてシンセを手に入れたのもその頃?

ほぼ同時期ですね。当時はシンセサイザーをそのオーディオ機器につないで弾いていました。そしてまた新しいシンセを買ったらコンポ側の入力端子が足りなくなったからミキサーを買い足して、というようにオーディオシステムと楽器を充実......いや、オーディオ沼とシンセ沼に沈んでいきました(笑)。

YMOに影響された初ライブ

――当時はどんな音楽活動を? プロデューサーとエンジニア、そしてサポートメンバーを務めているTECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND(以下、TECHNOBOYS)とは30年来のお付き合いなんですよね。

ぼくの最初の本格的なステージへの出演は、TECHNOBOYSの松井(洋平 sampler・Vo)のソロライブのサポートメンバーとしてなんです。ほかのTECHNOBOYSのメンバーも一緒に出演したんですけど、当時ぼくらは、ちょうどYMOが再生YMOとしてアルバム『TECHNODON』(1993年リリース)を発表して、東京ドームでライブをやっていた頃だったから、まんまと影響されて「これから映像と照明だ!」とか言い出して。松井が徹夜でバイトして買ったプロジェクターを大量の楽器やパソコンと一緒に会場に持ち込んで、VHSテープの映像をプロジェクターに投影しつつ、4人で打ち込んだ曲とシンクロさせるライブをやっていました。照明を強くすると電圧が足りなくなってシーケンサー(演奏データを記録・再生する機器)が止まっちゃったり、パソコンが熱暴走しちゃうからって扇風機を持っていったり、再生YMOとは規模もクオリティーも全然違ったんだけど、そういう経験を通じて打ち込み主体でライブをやるノウハウや舞台度胸を身に付けていった感じですね。

――佐藤さんの高校時代はまさにバンドブームのまっただ中。みんなBO∅WYをコピーしたりしていただろうに、まわりには電子音楽マニアが集まっていた。すごく恵まれていますね。

もともとぼくとTECHNOBOYSのフジムラ(トヲル B・Vo)が同じ中学で、松井と石川(智久 Key・Vo)はぼくらとは別の高校の同級生。ただ、ぼくとフジムラが「バンドブームとかわかんねえよな?」って言っていた中学・高校時代、別の高校では松井と石川が同じことをボヤいていたらしいんです(笑)。松井とはシンセを始めてから通いだしたヤマハ音楽教室で出会ったんですけど、そのメンバーで学園祭に出ようよということになって。電子音楽しかやらない前提で集まっていたので、最初から話が早くてラクでした。

――しかも4人ともそのまま音楽を仕事にしている。

ところが、学校を出たばかりの頃のTECHNOBOYSにプロ志向はなかったし、活動も散発的。時々ライブをやっては、物販で自宅のパソコンで焼いたCD-Rを売るみたいなことしかしていなかった。で、ぼく自身はTECHNOBOYSの手伝いや自分のバンドをやりつつ、音楽制作の仕事をフリーで受けている状態。当時シーケンサーを使える人が少なかったこともあって重宝がられたんですよ。吉本興業のタレントさんのバックバンドをしたり、カンテレ(関西テレビ)で流れるCM音楽を作ったりとか。

――佐藤さん自身はちゃんとプロとして活動してたじゃないですか。

でも関西ってとにかくギャラが安くて(笑)。32チャンネル / 8バスミキサーを買って制作環境を整えても全然ペイできなかったので、まもなく別の業種のサラリーマンになるんです。で、そこそこ出世できていたので、一時は「オレの人生、こんな感じかな?」と思ったりもしたんですけど、27歳の頃「いやいやいや」となり......。一念発起して東京の音楽制作会社に転職しました。

――そして音楽制作の世界に?

いえ、そこでの仕事は所属の作曲家でもあった社長のマネジャーでした。ただ、1年くらい経ったとき「こんなことのために上京したんだっけ?」となり......。

――関西時代と同じ展開だ(笑)。

で、制作現場で活動するためにまずPro Tools(デジタル・オーディオ・ワークステーション用パソコンソフト)を買って。そのあとレコーディング機材一式を買うためにローンを組もうと思って社長に相談したら、なぜか「独立するつもりか!」と激ギレされまして......。

――あはははは(笑)。

でも、本当にエンジニアになりたかったから「オレはお前のマネージャーをするために東京に来たわけじゃねえんだよ!」とキレ返したら、今度は「ならお前のスタジオを作ればいいのか!」と返されたので「さようでございます」と。結果、半年後にいきなり自分のスタジオを持つチーフエンジニアになれました(笑)。そして"Pro Toolsが使えるエンジニア"として、大きなスタジオを借りるまでもない、パソコン上で制作作業を完結できる規模のものを中心に仕事が回ってくるようになったんです。

プロデューサーになるためアニソンの世界へ

――その頃はどんな楽曲を?

基本的にJ-POP系の楽曲を制作していました。ただ、のちの上司になるランティス(現・バンダイナムコアーツ)の副社長と仕事で一緒になることがあって。そのとき、普通のエンジニアとは違う、プロデューサーっぽい視点でのミックスダウン......アレンジャーが仕上げた楽曲にさらにアレンジを加えるようなミックスをしているぼくを見た副社長が「本当はプロデューサーになりたんだろ?」と言い出したので「よく見抜きましたね」って(笑)。

――もともとプロデューサー志望だったんですか?

現場で一番エラくなりたかったんです。「サウンド&レコーディングマガジン」(リットーミュージック)に「スタジオで一番エラいのはエンジニア」って書いてあったから、Pro Toolsを買って、制作会社の社長と大ゲンカをしたんですけど、いざ働いてみたら「あれ? プロデューサーのほうがエラい!」となって(笑)。そんなときにそのランティスの副社長から「ウチでディレクターの腕を磨いて、いずれプロデューサーになりなさい」と言われたので、2006年にアニソンへの道に進むことにしたんです。

――当時、アニメって観ていました?

中学時代、アニメ『シティ・ハンター』での、エンディングテーマTM Network「Get Wild」の使い方がすごくカッコよかった印象はあるんですけど、社会人になってからはアニメ......というか、テレビ自体ほとんど観てなかったですね。朝から晩までスタジオにいる毎日だったので。ただ、制作を手伝った田村ゆかりさんのシングル「恋せよ女の子」(2005年)がオリコンで上位に入ったのを見ていたので「アニソン、スゴいな」という印象はありました。それと、ランティスに移る前後に副社長にeufoniusの「Idea」(2005年。アニメ『ノエイン もうひとりの君へ』オープニング曲)を聴かせてもらったら、これがまあ複雑ながらも美しい和声を駆使した楽曲で。これにも驚いたのを覚えています。

――そんなキャリアだけに、ランティス時代の佐藤さんはレコード会社勤務ながらスタジオワークも熟知している珍しいプロデューサーでしたよね。

確かにそんな社員プロデューサーはあまりいなかったですね。楽曲のアイデアをアーティストや作家と詰めたり、アレンジの組み立て方を提案したりする、ともするとクリエイター側にカテゴライズされるタイプは。

アニソンリスナーがハイレゾ音源を仕掛けるきっかけに

――その佐藤さんの耳には2006年当時のアニソンってどう聞こえました?

玉石混淆(ぎょくせきこんこう)でした。すごくいい音を鳴らしている楽曲もあれば、海苔波形(すべての帯域の音量・音圧を上げすぎたことにより、パソコンのエディタで楽曲情報を読み込むと、焼き海苔のような長方形として表示されてしまう波形のこと)......音が詰まりすぎているものもありましたし。

――ところがアニソン業界はハイレゾ対応も早かった。再生機器や配信サイトが普及しだした2014年ごろにはすでに豊かなダイナミックレンジのハイレゾ音源を積極的にリリースしていた。

ある配信サイトのウィークリーベスト100のうち90曲がぼくが手がけた楽曲だったこともあります(笑)。

――そのハイレゾとの親和性の高さってリスナーの気質によるものだったりします? 新しいテクノロジーにビビッドに反応する、いい意味でのオタク気質が強いタイプがアニソンファンには多いというか。

まさにまさに。ぼく自身オーディオオタクだし、アニソンの世界の人間だから、すごくわかるんですけど、最新のデジタル技術が大好きなんですよね。しかも毎年中野で開催される「ヘッドフォン祭」でリスナーに会ってみると、ホントにメチャクチャ細かく聴いてくれているんです。その曲を作ったぼくですら気付いてなかったことまでチェックしていたりして。そんな人への誠意を尽くしたいというのが、いち早くハイレゾ音源を仕掛けようと思った大きな動機だし、リスナーの姿がぼくたちの音質に対するフィロソフィーを変えてくれさえしました。

――ちなみに佐藤さんのハイレゾ初体験は?

まさにハイレゾ配信を始める直前じゃないかな。FitEarでカスタムイヤホンを製作してもらって、アユートからハイレゾ対応プレイヤーを提供していただいて。ただ、当時はあまりハイレゾを聴かなかったんですよ。

――それはなぜ?

レコード会社の人間としてはいかに多くの方に音楽を届けるか? が最大のミッションだったので。2006年当時の現場では、繁華街の拡声器みたいなスピーカーで再生しても歌詞を聴き取れる「街鳴り」が重視されていたし、2010年代初めは、音楽は16bit/44.1kHzのCDや、iPodのようなプレイヤーやスマホの付属イヤホンで鳴らす圧縮音源を通じて音楽を聴くのが一般的。その環境でどう聴いてもらうか、ということにこだわりたかったんです。

――しかしその直後にハイレゾの普及が進んで、音質にもこだわれるようになった。

しかもTECNOBOYSの2ndアルバム(2014年リリースの『good night citizen 』)をCD音質でミックスしてマスタリングも済ませたあと「ちょっとハイレゾを試してみようかな」ということで、24bit / 96kHzにコンバートし上で再ミックスしてみたことがあって。その音源をメンバーと一緒に聴いてみたら、全員で「これはヤバイ!」と。アップコンバートしただけだったのにまるで音が違っていた。

――"アナログ"シンセもハイレゾで録ると音が変わるんですか?

例えばローランドのドラムマシン・TR-808のバスドラムって実は20Hz帯みたいな可聴範囲を超えた低い音域も含んでいたりするんですけど、ハイレゾならそれもちゃんと記録できます。だからこそ「これなら勝てる!」「誰とも違う音楽を作れる!」って確信したんです。生楽器としてアナログシンセを扱うTECNOBOYSがその音をハイレゾで録れば、ソフトウェアシンセを使っているアーティストとは違う、圧倒的に独自の存在になれるって。そして今まで以上にヴィンテージシンセを買い漁るようになり、ハイレゾ沼にハマったつもりが、再びシンセ沼にも沈められることになりました(笑)。

聴取環境にこだわらず、楽器の演奏をより正確に届ける

――ただ、今、最もポピュラーな聴取環境は......。

90%以上の人がサブスクリプションで聴いていますよね。

――さらにYouTubeで音楽を楽しむ人もいる。となると、佐藤さんは1曲作るにしても、動画共有サイト用、サブスク用、CD用、ハイレゾ用、さらにはテレビ放送用と、配信先に寄り添ったいろんな音質の音源を準備しなければならなくなりますよね?

とはいえ、テレビ放送や音楽配信サイト、動画共有サイトでは、すべてのコンテンツの音量・音圧を均質化するラウドネス規制が採用されているので「配信・放送用だから」と音質にこだわり過ぎても、意図がうまく伝わらないことが多いんです。であれば、音楽自体のクオリティーを上げたほうがいい。楽器の演奏をより正確にするみたいなことに力を注いだほうが作り手やプレーヤーの想いが届くんじゃないか、とも思っています。

――あと佐藤さんはソニーの立体音響システム・360 Reality Audio対応音源の制作にも積極的です。特定のアプリやヘッドホンを使うことでステレオ再生環境ながらリスナーの左右はもちろん、上下や前後と360度あらゆる場所から音を聴かせられる、あのシステムの印象は?

ライブDVD / Blu-ray用の5.1chサラウンド音源を作る仕事もやるんですけど、正直な話「これ、誰が聴けるんだろう?」と思うこともあるんです。5.1chの再生環境がある家庭って本当に少ないので。でも映画館でみなさんも体験なさっているとおり、5.1chの没入感ってすごいじゃないですか。360 Reality Audioなら普通のスマホやヘッドホンで5.1ch以上の立体感や没入感を得られる。それはやっぱり夢のような話だと思います。

――選択肢が増える=やらなきゃいけないことが増えることでもあると思うんですけど......。

ぼく自身、スタジオでドラムの音を上下左右前後にグルグル回る定位にして遊んだりもしてますけど、それはあくまでデモンストレーション。ドラムがグルグル回り続ける曲なんてずっと聴いていられないですし。本来的にはある種メタバース的......現実の風景を再現するための技術なんだろうな、と捉えています。ライブ会場の音場や、前からは風の音が聞こえて、左右の斜めうしろからはエンジン音が聞こえる飛行機のコックピットの様子なんかを擬似的に体験するために使うとか。あとは、あくまで演出手段のひとつと割り切れば、"なにがなんでも音を回さなきゃいけない病"からは逃げられるんじゃないですか。

――演出手段のひとつ?

ハイレゾ音源ってCD以上に音の定位がはっきりわかるので、声優ユニットの楽曲なんかを制作するとき「○○さんの声は右のこのあたりで、××さんは左のここ」という感じで声の配置を細かく設定しておくと、歌い手の実在感が増すんです。360 Reality Audioならさらに奥行きと手前、それから上下に音を置けるので、ダンスのフォーメーションに合わせて声の位置を動かすことも可能になる。バンドのライブ盤であれば、ドラムやベースみたいな基本的にプレイヤーが動かない楽器の定位は固定しておいて、ソロを弾くときギタリストが前に出てきたときだけ、その音も前に動かす。そうやって音が相対的に動く世界を生み出す手段として使うのが現段階では正解な気がします。

Just earの音は数値的な正しさと個人的な正しさの中間点

――そしてそれら音源制作の際のリファレンス用にJust earイヤホンをカスタムしたとのことですが......。

これまでもいろいろなヘッドホンやイヤホンをリファレンス用に使っていたんですけど、たくさん聴いているうちに自分がリファレンスするべき音というものがわからなくなっちゃって(笑)。

――いくらリファレンスモニターは音質がフラットだとはいえ、メーカーごと、モデルごとに音のキャラクターが違うから。

体調や気分によっても左右されますし。調子が悪くなると低音がキツくなって高音が抜けやすくなるし、酔っても音の聞こえ方は変わります。それに身体のバランスによっても違う。過去に奥歯4本と前歯4本を抜いてワイヤーで引っ張る歯列矯正をしたら音の定位が変わりましたから。それまでセンターの音が若干右寄りの位置で聞こえていたのに、ちゃんと真ん中に来るようになったし、耳の解像度も明らかに上がりました。

――Just earには実際どんなリクエストを?

どの帯域もフラットに鳴って、しかも帯域ごとに解像度が変わらないように、と。別メーカーのイヤホンの中にはえげつないくらい解像度は高いんだけど、ある帯域と隣の帯域がクロスオーバーするポイントの音がどうしても濁ってしまうものもあるので。好みの音だからプライベートでは愛用していますが、仕事用としてはカメラでいう被写界深度をさらに上げたかった。

――どんな帯域にもジャストでピントが合う音像を目指した、と。

ただ、音質コンサルタントとの音質調整を続けているうちに、ぼくは数値的にフラットな音をフラットだと感じてないことが発覚し......(笑)。

――音の聞こえ方はコンディションや体格に左右されるものである以上、数値的な正しさ=個人的な正しさとはならない。

なので、ぼくにとってズレている音を聴き続けるのはイヤだけど、でも数値的に正しい音も把握したいということで、両者の中間を落としどころにしてみました。で、2021年の12月末に完成したんですけど、ちょうどその頃、ある声優ユニットのライブのディレクションを任されていて。1月いっぱいまで毎日リハーサルみたいなスケジュールだったので、さっそく使ってみたら、今度はJust earの音質がよすぎるばかりに接続したワイヤレスレシーバーのS/N比の悪さにケチを付け始めるという(笑)。でもレシーバー側の音質を調整してからは、レコーディングのとき以上に声優さんたちそれぞれの生声の特徴がはっきりとわかったり、意外な発見がたくさんありましたね。

いい音楽はドラムやベースのルート音がグルーヴを感じさせてくれるもの

――最後に少し話がそれるんですけど、オーディオマニアの立場から「これはハイレゾで聴いておけ」という作品ってありますか?

高野寛さんの『TRIO』(2014年)かなあ。これは日本のスタジオではなく、ブラジル・リオデジャネイロのプライベートスタジオで録っているんですけど、いい意味で雑なんです。音質だけ比べるなら高級スタジオのものには敵わないけど、ハイレゾで聴くと現場での高野さんの姿といったディテールが細かく伝わってくる。「少し環境ノイズ入ったけど、ボーカル表現や楽器と声の混ざり方を考えたら、これをOKテイクにするよね」みたいなことまで想像できてしまう。あらゆる音を可能な限り記録できるハイレゾだからこそ、グルーヴ感やテイクの素晴らしさはもちろん、スタジオの風景すら立ち上がるんです。

――つまり、高音質=いい音源というわけではない?

例えばぼくが好きなCDにEarth, Wind & Fireの六本木ヴェルファーレでのライブ盤(2003年リリースの『伝説のライヴ・イン・ヴェルファーレ』)があって......。

――ヴェルファーレ公演のライブ盤ということは、いわば "全盛期を過ぎたEarthの地方営業の様子"みたいな音源ですよね?

しかもCDだから音がいいわけでもない(笑)。でも聴くと血湧き肉躍るし、最高! となる。それはぼくにとっていい音楽というのはドラムやベースのルート音がグルーヴを感じさせてくれるものだから。リズムに乗っていると、ほかのパートも際だって聞こえるようになり、逆に歌に集中しているようで実は踊らされていた、みたいな作品なんです。音質は、それを作り上げる手段でしかないといえばない。だから若い子には「クラブで遊べ」とよく言っています。

――まさにグルーヴに身を委ねる体験ができるから。一方、ご自身が手がけた音源でハイレゾで聴いてもらいたいものは?

『トリニティセブン』というアニメの関連楽曲のリミックス盤(2015年リリースの『trinity heaven7:MAGUS MUSIC REMIXES TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND』)ですね。

――アナログシンセをフィーチャーしたダンスミュージック。今日の話のおさらいみたいな音源ですね。

「96kHzで録ったアナログシンセってスゲー!」という衝動のみで作った1枚ですから(笑)。サブスク音源ですら「なんだ、この低音!?」ってなるから、ハイレゾで聴くときっとエラいことになりますよ。

【プロフィール】

佐藤純之介(サトウ・ジュンノスケ)

1975年大阪府生まれ。音楽制作プロデューサー/エンジニア。株式会社Precious tone代表取締役。YMOに憧れ、1990年代後期から音楽制作を始める。2001年に拠点を東京に移し、レコーディングエンジニアとしてJ-POPの制作に参加。06年バンダイナムコアーツのレコードレーベル「ランティス」に入社。ディレクターや多くのアーティストの発掘を手掛け、最盛期には年間400曲以上の楽曲を制作。バンダイナムコアーツ音楽事業統括部チーフ・プロデューサーとして活躍、19年独立のため退社。20年1月に株式会社Precious toneを設立。近年はアニソンの制作に多く携わり多くのヒット作を生み出している。ハイレゾなど高音質フォーマット、最新技術での音楽制作に造形が深く、現在、ソニーが開発した立体音響技術「360 Reality Audio」などを取り入れた制作も積極的に取り入れている。ビンテージシンセサイザーのコレクターであり、世界的にも貴重なコレクションとなっている。

取材・文 成松 哲

撮影 葛西亜理沙