かつて世界一の強さを誇った日本の製造業。その代表格である電機産業に、もはやその面影はない。本書「日本の電機産業はなぜ凋落したのか」(集英社新書)は、父親がシャープの元副社長であり、自身はTDKに勤務した著者による、体験的考察である。

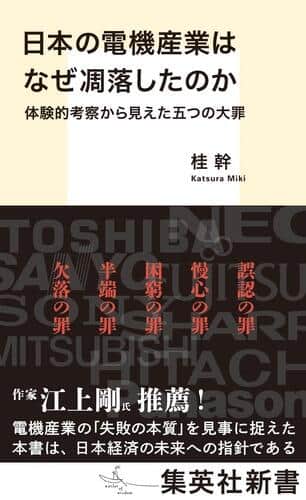

「日本の電機産業はなぜ凋落したのか」(桂幹著)集英社新書

著者の桂幹さんは1986年、TDK入社。98年、TDKの米国子会社に出向し、2008年、事業撤退により出向解除。TDK帰任後退職。同年米・イメーション社に転職、11年、日本法人の常務取締役になるが、16年、事業撤退により退職した。

自身が二度の事業撤退によるリストラを体験。また、父の影響で、シャープの盛衰にも詳しい。日本の電機産業が道を誤った5つの大罪を、多くのエピソードとともに叙述している。

デジタル化の本質を見誤った日本メーカー

第1の罪が、「誤認」の罪だ。デジタル化の本質を見誤り、高付加価値、高品質、高性能に逃げ込み、シンプルさや、使い勝手のよさ、買い求めやすさといったユーザーにとって大切な要素を軽視した。

「画期的な簡易化」というデジタル化の本質に背を向けた企業が力を失っていくのは、半ば当然だった、と書いている。

なぜ、デジタル化が凋落の大きな原因になったのか。

1つは製品の均一化が進み、製品の優劣をつけづらくなったという。桂さんがかかわった記録メディアを例に説明している。アナログ時代の製品には、グレードという概念が存在した。カセットテープやビデオテープは、磁気テープの材料である磁性粉の特性の違いにより差別化を図っていた。

ところが、デジタルのMDやCD-Rではユーザーに実感してもらうだけの性能による差別化ができなくなったのだ。製品の均一化が進み、価格競争が始まった。

2つ目に韓国、台湾の企業の台頭を挙げている。90年代後半には、韓国が日本を抜いて半導体生産国のトップとなり、台湾企業は自社ブランドを持たないEMS(受託製造)により、アップルやデルなどアメリカのハイテク企業を後押しし、間接的に日本企業を苦しめた。

日本企業が、高付加価値、高品質、高性能という「三高信仰」の罠にはまったのは、「安くてよいものを作れば必ず売れる」というアナログ時代のドグマ(教義)が、「よいものを作れば必ず売れる」に変わっただけ、と指摘する。

その「モノづくり」への傾斜を支えたのは、製品開発のロードマップだったという。

多くの企業でロードマップの実現自体が目的化し、新技術が市場で受け入れられるかどうかを吟味するのが疎かになったのだ。その代表例として、ブルーレイを挙げている。

慢心した日本企業

第2の罪は、「慢心」の罪だ。日本の電機メーカーに巣くっていた技術開発力、生産技術力、ブランド力、営業力などに対する過剰な自負心が、外部環境の変化に対する感度を鈍らせたという。

さまざまな製品カテゴリで韓国や台湾の新興勢力への対応が遅れ、シェアを奪われていったのも必然的だった、と見ている。

かつての職場での会議の光景を紹介している。台湾製のCD-Rが低価格で出回ったことに対し、「ちゃんとした品質のモノは作れないから心配ない」という意見があった。だが、台湾は生産開始から5年ほどで世界の生産シェアの7割以上まで拡大させた。桂さん自身も記録メディア事業で日本企業が負けることを、まったく想像していなかったという。

「サムスンというモンスターを育てたのはシャープ」と、刺激的なことを書いている。

1983年に半導体事業への本格的な参入を宣言したサムスンは、スタートラインに立つために、シャープの技術指導を受けたそうだ。シャープの指導に含まれていた技術は、当時でも陳腐なもので、機密性や先進性に問題はなかったが、結果的にサムスンの半導体事業の急成長を助けたのは否めない、と見ている。

当時、シャープで海外事業の責任者をしていた著者・桂さんは父に、当時のことを尋ねると、「いや、サムスンがここまで強なるとは、当時は誰も想像できんかったよ」と答えたという。

「ジャパンアズナンバーワン」(1979年、エズラ・F・ヴォーゲル著)というタイトルは、多くの日本人の自尊心をくすぐり、「日本企業の敵は日本企業だけだ」というある種の「無敵感」に浸っていた。桂さん自身も、そう思っていたと振り返る。

駆け足で、残り3つの罪にもふれよう。

第3の罪は、円高とインターネットという2つの「隕石」に直撃され、「困窮」した罪だ。1円の円高が年換算で数十億円の為替差損を生み、ダメージを与えた。そして、インターネットへの対応に遅れた。

さらに、2000年代に入り、「選択と集中」という間違った掛け声のもと、組織はさまざまな余裕を失い、イノベーションを起こす力も大きく損ねてしまった、と批判している。

第4の罪は、雇用における「半端」の罪だ。雇用に競争原理が導入され、非正規雇用によって人件費の変動費化が図られたが、アメリカ流雇用の美点であった公平性や企業統治の厳格化は蔑ろにされ、ダイバーシティも進まなかった。

また、人件費も上がらなかった。この中途半端さの結果、社員のエンゲージメント(組織への誇りや忠誠心)は高まらず、企業業績も回復しない、と分析している。

第5の罪は、リーダーがビジョンを持たない「欠落」の罪だという。

雇用を流動化し、ダイバーシティを確保

最終章の「提言」では、これら5つの罪は、相互に関係し合って電機産業の凋落を後押ししたと指摘。本質的な議論ができなかったのは、ダイバーシティを欠いた同質性の高い集団に原因を求めている。

ダイバーシティを高めるには雇用の流動化が必要だ。解雇条件の緩和は、正社員にとってもメリットがあると訴えている。

最大の効果はエンゲージメントの向上で、自身の体験を披露している。会社に残るか、事業とともに転籍するか選択を迫られた。事業を選んだ桂さんは、「自分が選んだ仕事」という意識が高まったそうだ。

これを裏付ける神戸大学の西村和雄特命教授と同志社大学の八木匡教授による幸福度に関する研究を紹介している。そして、自己決定権を取り戻すことで、エンゲージメントは高まると見ている。

解雇条件の緩和は、終身雇用と新卒一括採用の終焉につながり、さらに失業率の上昇などの弊害も避けられない、としている。

そして、電機産業こそ、率先してこのような改革に取り組むべきだと。解雇条件の緩和という提言には賛否が分かれるだろうが、「腹をくくる必要がある」と結んでいる。(渡辺淳悦)

「日本の電機産業はなぜ凋落したのか」

桂幹著

集英社新書

1034円(税込)