コロナ禍のもとで生まれた「BLM(ブラック・ライブズ・マター)」運動は、各地で奴隷制や人種差別にかかわった人物の銅像引き倒しや、破壊にまで突き進み、その動きは欧州にも波及した。いま。なぜ社会に組み込まれた「構造的差別」が問題にされているのか。哲学者の高橋哲哉さんと共に考える。

BLM運動の背後にある「構造的差別」

すでにノーマ・フィールドさんの回でお伝えしたように、ジョージ・フロイドさん殺害事件をきっかけに全米で広がったBLM運動は、南北戦争で奴隷制維持の側に立った南部連合の指導者の銅像引き倒しや、南軍の旗をあしらった州旗のデザイン変更、先住民を指す「ワシントン・レッドスキンズ」のチーム名変更などの動きにまで広がった。

それだけではない。米紙ニューヨーク・タイムズは2020年6月16日付(電子版、同25日改稿)の「歴史の再考」という記事で、「バージニアからニューメキシコまで、警察の暴力への抗議は、数百年の米国史の泡立ちを表面化させた」という前文に続き、BLM運動が全米各地でさまざまな「偶像破壊」をもたらした、と報じた。

オレゴン州ポートランドでは、群衆が「建国の父」トマス・ジェファーソンの銅像を引き倒した。これは、彼が生前、600人以上の奴隷を使っていたという理由からだ。

バージニア州リッチモンドでは、新大陸を「発見」したクリストファー・コロンブス像に落書きがされ、火がつけられたのちに湖に投げ捨てられた。探検家が南北アメリカの先住民抑圧の先鞭をつけた、という理由だ。当初は人種差別や奴隷制に向かっていた矛先が、植民地主義や先住民への抑圧に対する批判へと広がる兆しだった。

6月16日には、ニューメキシコ州アルバカーキで、先住民800人の虐殺を命じたコンキスタドール(征服者)のホアン・デ・オネートの銅像が撤去された。この像をめぐって群衆がぶつかり、発砲事件があったためだ。

同じ日、ノースカロライナ州の州都にあったジョセファス・ダニエルズの銅像が子孫の意向で撤去された。この人物はウッドロー・ウィルソン大統領のもとで海軍長官を務めた新聞発行者だが、白人優越主義者としても知られていた。同24日には、カリフォルニア州の州都サクラメントにあったジョン・サッター像が撤去された。「サッター砦」を築き、ゴールド・ラッシュのきっかけを作った人物として知られるが、先住民を搾取していたことが問題視された。また、最古の騎馬パトロール隊として知られる「テキサス・レンジャー」の像が、ダラスから撤去された。これも、法執行機関による先住民への暴力が批判を受けるという懸念からだ。

ノーマさんの回で書いたように、トランプ大統領は独立記念日前の7月3日夜、4人の大統領の顔を岩に刻んだラシュモア山を背に、こうした記念碑や銅像の破壊を「左翼の文化革命」と呼んで厳しく非難し、対決姿勢を鮮明にした。1966年から10年にわたって中国全土に吹き荒れ、多くの死者と文物破壊をもたらした中国の「文化大革命」にBLM運動を重ね合わせ、保守や白人の支持層に訴える狙いからだ。

私自身は、感情の赴くままに行われるこうした「偶像破壊」は、決して生産的とはいえないし、シンボルによる政治操作が忍び込む危うさもあると思う。ベルリンの「壁」崩壊は民意の直接の発露であったし、旧ソ連崩壊後のスターリン、レーニン像の撤去や、都市・道路の改名は、イデオロギーによる抑圧体制のシンボルの解体を意味した。

だがイラク戦争におけるフセイン像の引き倒しは、顔に星条旗をかけ、米軍の装甲車で引き摺り倒すという「演出」が濃厚に出ていた。政治的なシンボルを引きずり下ろす行為は、極めて政治的にならざるを得ない。

私は、かつてバチカンにいた日本人枢機卿から、こんな言葉を聞いたことがあった。

「ローマが偉大なのは、あらゆる愚行や蛮行の跡を破壊せずにそのまま遺跡として残し、歴史の教訓を今に伝えているからです」

たぶん、BLM運動の激化の背景にあるのは、今も続くマジョリティによるマイノリティへの「構造的差別」が、そうした差別を助長した人物への公的空間での顕彰というかたちで、存続していることへの怒りだろう。

彼らは、そうした記念碑が、過去の遺物ではなく、今もマジョリティによる差別や暴力を正当化し、「アメリカの伝統」の一部として、敬意のまなざしを強制することに、耐えがたさを感じているのだろうと思う。

だが歴史は、たんにシンボルの破壊や除去によって見直すことはできないと私は思う。蛮行や過ちの歴史は、それを記録し、保存し、新たな解釈と補遺を加えることによってしかのちの世に伝わらない。奴隷を使っていたジェファーソンの像やコンキスタドールの像をたんに破壊したり撤去したりするのではなく、公共空間から博物館や歴史展示館に移し、そこに新たな解釈や歴史論争の結果を示すべきではないだろうか。博物館や歴史展示館は、絶えざる歴史の見直しや論争を引き起こす「開かれた議論の場」であると思うからだ。

2005年、ベルリン歴史博物館で、「ドイツの戦後展」を見たことがある。冒頭から、「私たちが歴史に向き合ったのは最近のことで、しかも不承不承だった」と率直に記すように、東西分断国家が対立する過程で、西独ではナチス関係者が支配層に残り、東独ではナチスの責任を「西側」に押し付けて直視してこなかった過去を振り返り、「隠蔽」の歴史を克明に展示していた。さらに、時の外相ヨシュカ・フィッシャー氏が、1999年にNATO(北大西洋条約機構)による空爆を支持し、緑の党の党大会で反戦主義者から塗料を投げつけられ、服を真っ赤に染めるビデオを繰り返し上映し、手書きの反戦プラカードすらも「史料」として展示していることに驚かされた。歴史解釈はつねに未完の精神闘争であり、博物館は論争に開かれた場として、起きたことをそのまま記録し、公開するという、戦後ドイツの歴史観をそこに感じた。

それはともあれ、ニューヨーク・タイムズ紙は7月3日付(電子版)で「BLMは米国史最大の運動の可能性」という記事を掲載し、4つの世論調査をもとに、その時点で全米の1500万人~2600万人が「BLM」の抗議デモに参加したという推計を報じた。

コロナ禍という熱源によって、積年の「差別構造」という鉄の圧力釜が熱せられ、その蒸気がBLMとなって迸り出る。そんな構図が浮かび上がる。

哲学者・高橋哲哉さんに聞く

この問題をどう考えたらよいのか。8月9日、東大大学院総合文化研究科教授の高橋哲哉さんにZOOMでインタビューをした。

高橋さんがまず指摘したのは、こうした植民地支配や奴隷制度、人種差別などの歴史問題が、決して過去の蒸し返しではなく、すぐれて今日的な問題だ、という点だ。

「第2次大戦後、まず大きな問題になったのは、ナチスによるユダヤ人虐殺、ショアー(ホロコースト)の問題でした。ハンナ・アーレントは、政治という活動の結果、取り返しのつかない傷が生じた場合、その救済策として『赦し』の役割を強調したが、全体主義の犯罪は『赦すことも罰することもできない悪』と認めざるをえなかった。その後、ショアーの裁きと赦しの問題は、当時の西ドイツで1960年代には、『ナチスの犯罪に時効を適用できるか』という『時効論争』を引き起こし、1980年代には、『ナチスの犯罪は、他のジェノサイドと同列に論じてよいのか』という『歴史家論争』を巻き起こした。冷戦が終わり、グローバル化が進むにつれ、1990年代になって、集団的な暴力の『傷』や『赦し』、『和解』といった歴史をめぐるテーマも一挙にグローバル化したのです」

つまり、歴史問題は戦後、伏流水のように連綿と続いてきたが、世界中で顕在化したのはごく最近という指摘だ。

高橋さんがその例として挙げるのは、2001年の8月末から9月にかけて、南アフリカのダーバンで開かれた国連の「反人種主義・差別撤廃世界会議」(ダーバン会議)だ。ここでは奴隷制や植民地主義が正面から取り上げられ、今後は戦後に発展した国際人道法をベースに、あらゆる差別を撤廃するという基本原則を「宣言」で確認し、200項目以上の「行動計画」を採択した。

今回のコロナ禍で、東アジアは比較的感染者数、死者数が少ないが、欧米諸国などで圧倒的に多い。しかも米国では黒人など社会的・経済的に弱い立場に置かれたマイノリティ、ブラジルではスラム街や人口密集地に住む貧困層や先住民に被害が多く出ている。

「権力や富が集中している階層では被害が少なく、歴史的に差別された地域や階層が脅威にさらされている。その怒りや不満が、米国ではBLM運動となって噴出し、欧州にも波及した背景ではないか」

高橋さんは、欧州に波及した一例として、6月30日に、ベルギーのフィリップ国王がコンゴ民主共和国のチセケディ大統領に宛てた「謝罪」の書簡を挙げる。ベルギーはかつてレオポルド二世がコンゴを「私有地」化して欧米列強で最も過酷な支配をした時期を含め、75年にわたってコンゴを植民地支配してきた。フィリップ国王は、そうした植民地支配でコンゴを傷つけたことについて、「今なお私たちの集団的な記憶に重くのしかかっている」と述べ、過去の傷に「最も深い遺憾の意」を表明し、「我々の社会に今なお存在する、あらゆる人種差別主義と闘っていく」という決意を述べた。高橋さんは言う。

「こうした動きを見ていると、近代以降のグローバル化によって生じた植民地支配や民族間の衝突や紛争について、根本から問い直そうという動きが起きていると思う」

そうした動きの背景として、高橋さんは、今回のコロナ禍で、従来の「人間と自然」のバランスが急速に崩れる事態を突きつけられたことが大きい、と指摘する。

「開発などで未踏の地に人間が入り、未知のウイルスに感染する。近代以降の人の営みが地球温暖化で自然や環境に変化をもたらしたように、これまで自明とされてきた自然の『無限の資源』を前提とした経済成長や豊かさが限界に近づいた。そうした大きなバランスの変化を突きつけられ、人間と人間との関係が築いた『歴史』を問い直さなければ、人類の連帯に将来はない、と気づき始めたのではないか」

日本型「犠牲のシステム」

2011年の東日本大震災で福島第一原発の事故が起きて以降、高橋さんは「犠牲のシステム」という考えを深めてきた。「犠牲のシステム」とは何か。高橋さんの定式では、次のようになる。

「犠牲のシステムでは、ある者たちの利益が、他の者たちの生活を犠牲にして生み出され、維持される。犠牲にする者の利益は、犠牲にされる者の犠牲なしには生み出されないし、維持されない。この犠牲は通常、隠されているが、共同体にとっての『尊い犠牲』として美化され、正当化されている」

ここでいう犠牲にされる側の「生活」とは生命や健康、日常、財産、尊厳や希望などを含む。また、犠牲を強いる「共同体」は、国家、国民、社会、企業など様々だ。

高橋さんがこの考え方を深めるきっかけは、2009年の政権交代だった。鳩山由紀夫首相は、沖縄県の普天間飛行場を返還する代わりに、辺野古に移設するという日米合意について、代替基地は「最低でも県外へ」と異論を唱え、すぐに行き詰まって方針を撤回した。

そして2011年の東日本大震災では、首都圏に電気を供給する東京電力福島第一原発で過酷事故が起き、その対応にあたった菅直人首相は、批判を浴びて政権を野田佳彦首相に引き渡すことになった。

こうして政権交代下で、この国の根幹をなす安全保障問題と、エネルギー問題がともに正面から問われることになったが、これは単なる偶然だったのだろうか。もちろん、原発事故の引き金になった東日本大震災は天災であり、政権交代とは関係ない。しかし、特定の地域に基地や原発を押し込め、その犠牲の上に保たれる安全保障やエネルギーの問題を、自民党の長期政権下では忘れていたことに、私たちは気づかされることになった。逆説的にいえば、政権が交代しても、システムが微動だにせず、そのシステムが「国のかたち」であることを知った。つまり、戦後ずっと目に見えなかった「犠牲のシステム」が、可視化されたのである。

高橋さんの場合、事情は複雑だった。福島県に生まれ、小学3年まで4年間を、のちに福島第二原発が立地することになる富岡町で暮らしたことがある。その後、首都圏に住まい、事故当時も、福島から供給される電気に頼って暮らしていた。故郷が放射線に汚染され、多くの人々が避難を余儀なくされ、あまつさえ差別まで受けるという事態に、「なぜ」という疑問符とともに向き合わざるをえなかった。

そこでつながったのが、歴史認識や歴史責任の問題で思想的課題となっていた沖縄だった。琉球王国として存在していた沖縄は、明治の「琉球処分」によって解体され、正式に日本の版図に汲み込まれた。戦前は「皇国史観」を教え込まれ、沖縄方言も禁じる同化政策が推し進められた。

沖縄戦では「国体護持」のために沖縄守備軍が住民を巻き込む持久戦を行い、結果として県民の4人に1人が犠牲になった。沖縄県民の多くはそこに、本土のための「捨て石」にされたという悔悟と痛恨を抱くことになった。

戦後はサンフランシスコ講和条約で日本が占領から解き放たれた代わりに、本土から切り離され、事実上、米軍の支配下に置かれた。しかもその27年間の米軍政下で、米軍は沖縄の基地を「銃剣とブルドーザー」で拡充し、本土で紛争を起こしていた米海兵隊などの基地を撤収・縮小し、沖縄に米軍基地が集約されていく。本土が経済成長で復興に向かう歳月は、沖縄にとっては対照的に、より多くの基地を受け入れ、米兵による犯罪や事故、騒音に苦しむ日々だった。

こうして、自分の「裏庭」には迷惑施設がきてほしくないという本土の意識が、狭い沖縄に基地を押し込め、その「犠牲」を忘れるというシステムが形づくられた。

それは、首都圏では福島や新潟に、関西では福井などに原発を建設し、自らの生活圏からリスクを排除してその恩恵を受け、しかもそのシステムそのものを意識から追い払うという原発の「犠牲のシステム」に酷似している。

こうして、高橋さんは「犠牲のシステム福島・沖縄」(集英社新書)を書き、自らを含め、自分の利益のために、特定地域に不条理な構図を押し付ける人々の責任を世に問うた。沖縄取材が長く、東日本大震災で原発取材事故の被害を取材していた私は、その著作の鋭い問題提起に、虚を突かれる気がした。

「犠牲のシステム」の不可視化

こうした日本型「犠牲のシステム」はいつから作られてきたのだろう。高橋さんは、このシステムは戦前、戦時中からあった、という。大日本帝国憲法のもとでは、「一旦緩急あれば義勇公に奉じ」(教育勅語)、戦争においては「義は山嶽より重く死は鴻毛より軽しと心得よ」(軍人勅諭)ということが、当然視された。いざという時には国のために命を捧げ、尊い犠牲として靖国神社に英霊として祀られるという、目に見える「犠牲のシステム」だった、といえる。

だが主権在民の日本国憲法のもとで、「犠牲のシステム」を表立って押しつけることは、さすがに、できない。一定の国民に犠牲を強いてはならない、というのが憲法の建前であるからだ。その結果、「犠牲のシステム」を不可視化し、「犠牲を見ないで済む」メカニズムが働くことになる。

たとえば沖縄では、故・翁長雄志前知事の時代以来、一貫して国政選・地方選で「辺野古への移設反対」の民意を示してきたが、今の衆院でいえば沖縄には選挙区・比例区を合わせて6議席しかなく、「多数決」という民主制度のもとで、その主張が通る見通しはない。

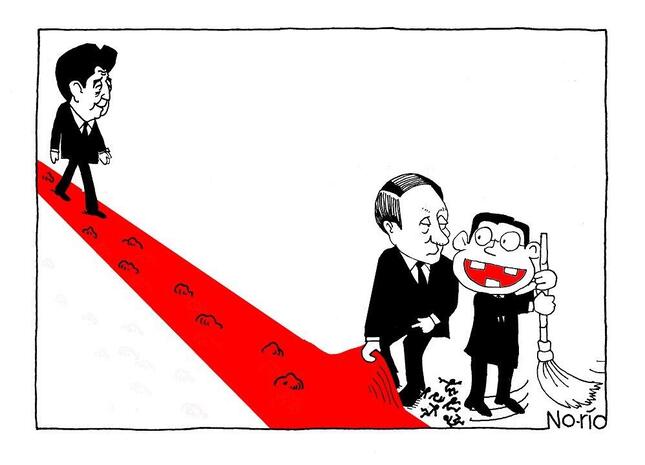

福島でいえば、2013年の東京五輪招致スピーチで、安倍晋三首相は原発事故について、「状況はコントロール下にある」と演説した。しかし、原発被害を切り捨て、不可視化したに過ぎず、敷地内には汚染水がたまり続けるなど、問題は山積している。

「聖火リレーも、原発解体の作業拠点だったJヴィレッジから出発し、若者たちが福島を走って『復興』をアピールする。これは宣伝というより、犠牲を不可視化するメカニズムと言っていいように思えます」

「土人」という発想

福島第一原発の事故以来、高橋さんはネット上で「東北土人」や「福島土人」という言葉が使われていることに衝撃を受けた。こうした差別の根底には、幕末から明治にかけての戊辰戦争で、会津・庄内藩と奥羽越列藩同盟が官軍に敗北して以降、「白河以北一山百文」という蔑みの表現が使われたことを想起させる。「貧しい地方」、「遅れた地方」という差別のまなざしだ。

これは沖縄にも言える。沖縄では2016年10月、米軍北部訓練場のヘリパッド移設工事をめぐって、大阪府警の機動隊員が、工事に反対する市民に向かって、「土人」呼ばわりする事件が起きた。これを、単なる失言と見過ごしていけない、と高橋さんはいう。

1903年には大阪で開かれた第5回内国勧業博覧会で、「人類館事件」が起きた。これは、「学術人類館」という展示で沖縄、アイヌ、台湾原住民、朝鮮、清国などの人々に民族衣装を着せ、日常生活を送る様子を見せる展示だった。沖縄、清国がこれに抗議したが、当時の沖縄の言論人は、「帝国臣民の沖縄人を、他の民族と同列に置くのは侮辱だ」と抗議し、それはそれで、他の植民地に対する屈折した優越意識をうかがわせる内容だった。だがそれよりも、この展示そのものが、マジョリティが自らを「文明」とみなし、被植民地の人々よりも「民度」が高いことを誇る装置であったことに、高橋さんは注意を喚起する。

「欧米列強の植民地主義には、自らが卓越した民族で、遅れた地域を文明化することが我々の使命だ、という優越意識がある。その意識は、当時盛んになった人類学や、その後の文化人類学にまで貫かれている」

日本の「人類館」も、19世紀から20世紀にかけ、欧州各地の万博などで異民族の人々を「展示」する「人間動物園」の系譜を引く「見世物」だった。

こうして長い歴史をかけて刷り込まれた差別や偏見は、簡単には消すことができない。ここで大切なのは、メディアの役割だ、と高橋さんは指摘する。不可視化された「犠牲のシステム」を可視化するよう、絶えざる努力を積み重ねることが、メディアには求められている。

沖縄では連日のように、人口10万人あたりの全国最多の感染者数が報じられているが、日米地位協定の抜け穴によって、米兵が基地の外に感染を広げていないかどうか、その実態がきちんと地元に報告されているかどうかについて、本土のメディアが報じることは少ない。おそらく、読者や視聴者の多くが、「犠牲のシステム」によって利益を享受する本土の人であるため、そのシステムを明るみに出すことを躊躇するか、自粛して問題を回避しようとする判断が働くためではないか。

高橋さんは以前、沖縄の女性ライター、知念ウシ氏と中央紙で対談したことがある。「高橋さんも基地を持って帰ってくださいね」という発言を編集者が削除したため、知念氏が、「そこが大事なんだから残して」と要請した。結局、紙面に復活したが、その時に編集者が、「数百万読者を相手にしている新聞なので」といったことが強く印象に残った、と高橋さんはいう。「マジョリティ」を重んじ、「不都合」な事実を指摘してその神経を逆撫でしたくない、というメディアの配慮がにじみ出ていたからだ。

「沖縄は安保に貢献してくれている。福島は明治以来、水力・火力から原発に至るまで、一貫して首都圏にエネルギーを供給してくれている。そうした『感謝』の言葉は当たり障りがないが、それではまったく犠牲がなくならず、『尊い犠牲』として戦死者を靖国神社に祀り上げた過去と構図は変わらないことを、意識しているべきでしょう」

ネット上では、少数派に対するいわれのない誹謗中傷や、バッシングが続いている。コロナ感染者や医療従事者への差別や偏見もあとを絶たない。高橋さんは、福島第一原発のあと、被害を受けた避難者を差別する言動が広がったのと、同じ風潮を感じる、という。

「放射線もウイルスも目には見えない。人は異質なもの、自分が不気味と感じる者に対し、自己防衛で遠ざける本能がある。防衛的になることは、ある程度やむをえないが、不安のあまり過剰に反応し、責任のない人に、いわれなき誹謗中傷を向けることは許されない。匿名で発信できる仮想空間では、そうした攻撃的態度が誘発されやすいことを自覚するべきでしょう」

安倍政権の対応と「命の選択」

今回のコロナ禍で高橋さんが気になるのは、安倍政権の対応だ。

「予想通りと思ったのは、オリンピックとの関係でした。3月24日まで、安倍首相も小池都知事も、コロナに対する危機感が全く感じられなかった。PCR検査の拡充や防疫体制の整備など感染対策が叫ばれていたにもかかわらず、ほとんど無策だった。ところが東京五輪の1年延期が決まったとたんに、小池知事が俄然メディアでコロナ危機を叫び出した。これ自体、都知事選をにらんだ事実上の『選挙運動』だったと思いますが、安倍首相はこれに焦ったかのように、緊急事態宣言に踏み切りました。オリンピックを『レガシー』にしたい安倍首相も小池都知事も、コロナ対策以上に自らの政治的思惑を優先しているように見えます」高橋さんはそう語る。

だが、安倍政権の対応には、単にチグハグであるとか、人々の意識とずれているということ以上のものを感じる、という。

第2波の襲来は明白であるのに、医師会や専門家の警告も無視して、「経済を回す」路線に固執している。財界の意向というだけでなく、誤解を恐れずにあえて言えば「人口調整」の思惑があるのではないか、と疑ってしまうという。その「思惑」とは、次のようなものだ。

「若い世代は感染しても回復するから問題がない。むしろ集団免疫を獲得するには感染したほうがよい。それで高齢者に広がって死者が増えたらどうするのか。絶対に表立っては言えないが、それはそれで、『人口調整』になるのではないか」

「絶対に表立っては言えない」はずのことを、中には公然と言ってしまう人もいる。「れいわ新選組」から次期国政選挙に立候補を予定していた大西つねき氏が、「命の選別をするのが政治の役割だ。高齢者から逝ってもらうしかない」と発言して、党から除籍された。一定の人々を「生かしめる」一方で、一定の人々を「死ぬにまかせる」政治、ミシェル・フーコーの言う「生権力」による「生政治」。これが、今このコロナ禍の中で作動しているのではないか。高橋さんは、そう危惧しているという。

こうした政治は、日本でも「津久井やまゆり園事件」で顕在化したような優性思想と、深い親和性がある。そして、「ヤスクニ」の論理と同じとまでは言えないが、国家・社会を維持するためとして一定の人々の「犠牲」を肯定する点では、その論理ともつながる。さらにそれは、福島や沖縄に見られるような構造的差別ともつながっている。安倍政権によるコロナ対策が、隠れた「人口調整」戦略になっていないかどうか、厳しく監視していく必要があります、と高橋さんはいう。

知識人が提起、社会が長年吟味し政治が決断

高橋さんは90年代、「ポスト構造主義」と呼ばれるフランスの哲学者、ジャック・デリダらの研究をしてきた。レヴィ・ストロースら「構造主義」が批判した「西欧中心主義」の考えをさらに推し進め、「脱構築」などの概念で「ロゴス中心主義」の歴史を批判的に検証してきた思想家だ。

デリダはフランスの植民地だったアルジェリアのアルジェ近郊の地で生まれたユダヤ人だった。アルジェリアのユダヤ人はクレミュー法によって市民権を与えられ、フランス人植民者、他の欧州人に次ぐ階層に属していた。

その「周縁」的な出自は、オーストリア・ハンガリー帝国領のプラハに生まれ育ち、ドイツ語で作品を書いたユダヤ人作家のフランツ・カフカによく似ている。帝国の周縁で生まれ、帝国の母語を使いながら、社会においては少数派という立場だ。

「デリダは、欧州の外部ではなく、縁(へり)で育ち、それを自覚せざるをえない立場にいた。そこから、権力が他者を排除し、暴力的に恫喝することを暴き、批判する視点が生まれた。私自身は60年代に青春期を送ってその時代の空気を吸い、戦争責任や植民地主義をどう考えるべきかを、思想的な課題として突きつけられた。その点で、デリダの批評精神と、ある程度リンクしたような気がする」

欧州では戦後、思想家や知識人が問題を提起し、社会が長い歳月をかけてその問題を吟味し、政治的な決断に結び付くということがあった。高橋さんはその例として、敗戦直後にドイツの哲学者カール・ヤスパースが、「罪への問い」という論文でナチス・ドイツの罪を論じた例をあげる。ヤスパースは「刑法上の罪」「政治上の罪」「道徳上の罪」「形而上の罪」に区別し、その審判者は最終的にそれぞれ、裁判所、戦勝国、個人の良心、神であると説いた。罪はひとつではなく、それぞれ個々の罪を贖ったからといって、他の罪の責任から逃れることはできないことになる。

「当時は敗戦で余裕がなく、その論文は関心を引かなかった。しかし1970年、当時西ドイツの首相だったブラントが議会でナチス・ドイツの過去を直視することを説き、ワルシャワを訪れてはゲットー英雄記念碑の前で両膝をついて黙祷を捧げたころから、西ドイツ社会が徐々に変わり始めた。1985年のワイツゼッカー大統領による『荒れ野の40年』は、ドイツ社会が長い時間をかけてヤスパースの問題提起に答えた結果です」

高橋さんはフランスにおいても、似た事例があるという。シラク大統領は1995年、ナチス・ドイツ占領下、ヴィシー政権のもとでフランスが自国のユダヤ人をアウシュヴィッツに送るという「償えないことを犯してしまった」と認めた。これは、「ヴィシー政権はフランス共和国ではなかった」として、フランスの責任を認めなかったミッテラン政権までの立場を覆すものだった。

シラク大統領の決断の背景には、フランスのユダヤ人哲学者ウラジミール・ジャンケレヴィッチの思想があった。1960年代に、ナチスのショアーに加担した容疑者に時効が認められるかどうかがフランスでも激論を呼んだ。ジャンケレヴィッチは、「人道に対する罪」に時効はありえない、という論陣を張った。そこにあるのは、「無数の死者たちの運命は、私たち皆にかかっている。もし私たちが彼らのことを考えるのを止めてしまうなら、私たちは絶滅を完成することになるだろう」という思想だ。シラク大統領はのちに、ジャンケレヴィッチ夫人に感謝の書簡を送ったのだという。

高橋さんの話を聞いて、日本の思想家、哲学者のことを思い浮かべようとした。戦後もある時期までは、戦争責任や、植民地責任について発言する人たちがいた。だが戦後50年を過ぎたころから、そうした発言は鳴りを潜め、代わって、「自虐史観」を糾弾する声高な発言が目立つようになった。第2次安倍政権のもとで、「歴史」は論争の対象ではなく、むしろ忌避のラベルがつけられるテーマになった。

20世紀末には、欧米でオリエンタリズム批判、カルチュラル・スタディーズ、ポスト・コロニアリズム、フェミニズムなど新たな研究分野が次々に生まれ、「西欧中心主義」や「ロゴス中心主義」、「男性中心主義」の言説を批判的に分析する潮流が生まれ、数々の成果をあげてきたように思う。

日本でも、若い世代を中心に、そうした研究手法で歴史や言説を分析する論文が数多く出た。

だが、私が日本の研究に感じるのは「当事者性」の喪失だ。研究手法は目覚ましく、新たな領域を切り拓いているのに、なぜその研究をするのか、著者はどの立場で研究するのかが、見えてこない場合が多い。

ショアー(ホロコースト)後のヨーロッパでは、「だれもが加担者になりえる」という重い歴史事実が思想家の課題となり、その問題から目を逸らして何かを論ずることは無意味か、不可能になった。新たな思想の潮流は、その思想的課題に対する苦闘から生まれたのだと思う。

ではこの国で、そうした潮流を、思想課題と共に受け継ぎ、発展しようとするなら、それはホロコーストを論じるだけでなく、日本の戦争責任、植民地責任に、正面から向き合うことではないだろうか。

たぶん、高橋さんは、そうした課題を誠実に引き受けた、数少ない思想家の一人なのだと思う。歴史認識をめぐるお話をうかがって、そんなことを感じた。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。