東京の名所となった東京スカイツリーは2012年5月に開業、2024年5月には12周年を迎えた。

2023年9月末までに来訪者の総数は4550万人、東京の新名所として定着した。そのタワーはどうやって建てられたか、技術的な工夫、アイディアを当時の現場責任者に聞いた貴重な証言、記録が残っている。

J-CASTニュース内で過去に連載した「J-CASTスカイツリーウォッチ」のうち、スカイツリー建設に携わる人々にプロジェクトの舞台裏を聞く連載企画を再掲載します。

(註)インタビューした方々の年齢、肩書きは、開業当時のままを掲載させていただきます。

第5回:古(いにしえ)の工法を生かす

●五重塔がヒント「心柱制振」

タワー中央部には、心柱(しんばしら)と呼ばれる円筒が配置される。心柱というのは、本来は五重塔などの仏塔の中央部に建てた柱のこと。

この心柱は、本来宗教的なものといわれており、塔のそれぞれの屋根を支持する柱梁などとは繋がっておらず、五重塔によっては最上部からぶらさがって地面におりていないものもある。

今回の東京スカイツリーでは、この架構形式からヒントを得て、意図的にこの心柱と心柱より外側の鉄骨架構を切り離し、地震時に別々の動きをさせて揺れを軽減させる工夫をしている。

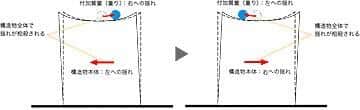

すなわち、下の図にもあるように、本体が右に揺れようとする時に心柱が左にゆれてくれれば、全体にかかる力は足元では相殺されることになって低減できる。

この技術は機械による床の揺れ防止技術としては以前からあるものだが、今回の場合新たな質量を付加することなく、もともと必要なものを意図的に切り離す事で質量付加機構の原理を応用している。

また、地震は機械のような一定の揺れ(定常波)ではないことから、たくさんの摸擬地震動波形によるシミュレーション解析を行って、もっとも効きがよいと思われる心柱の可動域を決定している。

心柱は重くする必要もあって鉄筋コンクリートの筒になっていて中に非常階段が入る。ただし、心柱自体は自重と階段以外の重量は支持していない。

地上より125m以上(可動域)では心柱のコンクリートと本体の鉄骨の間にダンパーが入っていて、心柱と本体のゆれの差を制御するとともに長時間にわたるゆれや船酔い現象を軽減する減衰効果を構造物に与えている。

この技術は、「心柱制振」と呼ばれている。

心柱制震はスカイツリー全体のゆれを軽減しようとするものであるが、ゲイン塔の頂部にも制振システムとしてTMD(チューンドマスダンパー)がもうけられ、ゲイン塔の揺れを制御している。原理的にはこの二つのシステムは同じと考えてもよいかもしれない。

建物の上部はできるだけ軽いほうがいいんじゃないかと思うかもしれないが、アンテナを取り付けるゲイン塔部分は140mあり、その揺れを防ぐためにその頂部に錘とバネとダンパーからなるシステムを設置している。

このシステムは錘がゲイン塔のゆれに共振するようにバネを調整して先ほどのべた原理を適用できるように作ってある。

錘の重さは40t程度でこのシステムがない時と比較するとゲイン塔の揺れをかなり軽減できる錘で揺れを制御するのは、日建設計でも実績があって、千葉のポートタワー以後日建が設計した多くのタワーの頂部にもこのシステムが採用されている。(続く)