東日本大震災で親を亡くした子どもたちを「あしなが育英会」は支援してきた。経済的な支援だけでなく、心のケアも行ってきた。

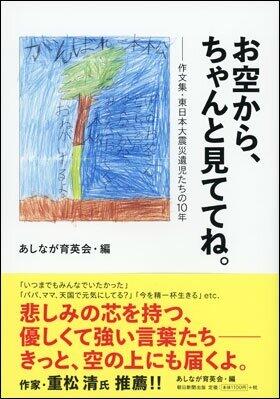

本書「お空から、ちゃんと見てね。――作文集・東日本大震災遺児たちの10年」は、ケアプログラムの一貫として、遺児たちが綴った10年分の作文を中心に、手記やインタビュー、手紙をまとめた作文集だ。

子どもたちの素直な言葉の数々から、彼らが何に悩み、傷つき、力を得て、前を向き歩んできたのか、心の軌跡が伝わってくる。

「お空から、ちゃんと見ててね。――作文集・東日本大震災遺児たちの10年」(あしなが育英会編)朝日新聞出版

こんなふうにくさった人は父じゃない

交通事故で親を亡くした子どもたちを支援するために1969年に生まれた「あしなが育英会」(当時・財団法人交通遺児育英会)は、その後、災害遺児や病気遺児にも支援の輪を広げた。95年の阪神・淡路大震災の後、99年には遺児のための心のケア施設「神戸レインボーハウス」を開き、震災遺児573人のケアに取り組んだ。

こうした実績があったため、東日本大震災の発生2日後には、震災で親がなくなった、もしくは行方不明になった遺児(胎児から大学生まで)を対象に、特別一時金を給付することを決めた。

当時、あしなが育英会の大学奨学生だったボランティアが、避難所を回り、「対象の子がいたらぜひ、この制度を教えてあげてください」と伝え、ポスターと申請書を配って回った。

その結果、東北地方の被災地を中心に全国2083人に3年間で一人当たり282万円の一時金を届けることができた。

サポートプログラムとして、東日本大震災の遺児に限らず、さまざまな理由で親との死別を経験した子どもたちが参加する「全国小中学生遺児のつどい」を開いてきた。1泊もしくは2泊して大学生や社会人のボランティアと遊びなどを通じて交流するものだ。最後に作文を書く。本書からいくつか紹介しよう。

「私は、去年の東日本大震災で父を亡くしました。最初はずっと父の死を受け入れることができませんでした。父の遺体が見つかるまで仕事場と家を行ったり来たり、母は遺体安置所にも通いました。その間ずっと『私の親が死ぬはずない』と思っていました。

4月に父と無言の再会をした時、こんなふうにくさった人は父じゃないって思ったけど、親せきから『お父さんだよ』と言われ、涙が止まりませんでした。遺体の横にあったゴミ袋に父の服とケータイが入っているのを見て、やっと父なんだと思えました。父の遺体は、頭に穴が開いていたり、全身の骨が骨折したりしていたそうです。(中略)

私がいちばん後悔しているのは、父にいつも何かやってばかりだったことです。私が父に何かするっていうことはしなかったし、何かしてもらっても感謝の言葉を言ったこともありません。生きている時に言いたかった。お父さん今までありがとう」(金子咲希、2012年1月)

「自分と同じ年で親が亡くなった人がいるんだな」

「僕はあの日、あの時に母を亡くしました。その時に自分も流されたことまでは覚えています。それが最後になるとは思っていませんでした。(中略)

その後の記憶はないです。気がつくと知らない家で寝ていました。慌てて飛び起きると、手足に傷が多数ありました。周りをよく見ると、母の姿がありませんでした。聞いてみると『行方不明だ』と言われました。その意味が理解できなかったです。今になってようやく理解しました。『亡くなったんだな』と。(中略)

それから数年たち、仮設住宅での生活が始まった時に、あしなが育英会の話を聞き、興味があり、参加してみたいと思いました。実際に行ってみると自分と同じ年で親が亡くなった人がいるんだなと、自分だけが仲間外れじゃないんだなとも思いました。あしなが育英会に来て、自分はかなり変わったなと実感しています。本当に感謝しています。ありがとうございました」(大槻晃弘、2013年11月)

いま支える側に成長した子どもたち

作文のほかに、現在成人した遺児が3人、インタビューに答えている。当時、小学校6年生だった大野康太さんは現在22歳。2011年から12年にかけて東京都日野市の「あしながレインボーハウス」に、母と弟とともに2か月に一度のペースで上京したという。

海外研修の案内をしてもらい、高校2年生の時にはハンガリーに1年間留学もした。大学では金融や経営のリスクマネジメントを学んでいる。また、自らもボランティアとして、遺児をサポートする活動もしている。

いま、レインボーハウスを訪れるのは、胎児やとても幼かった子どもたちだそうだ。そのため、震災の記憶や亡くなった家族の思い出をあまり持っていない。それでも、お父さん、お母さんがいないという喪失感を抱えている。そんな子どもたちにどう接するのか考えさせられたという。

あしなが育英会は、2014年には仙台、石巻、陸前高田にもレインボーハウスを建設し、現地で子どもたちをサポートする活動を続けている。大野さんのように支えられた子どもたちが支える側に成長している様子が本書の随所からうかがえる。

東日本大震災では約2万2000人が亡くなった。それぞれに子どもや家族がいた。幼いこともたちが、どう生きてきたのか。報道では伝わってこない、心の中を垣間見ることが出来る。最後に本書のタイトルになった作文の一部を引用しよう。

「わたしは、3月11日の、大しんさいで、ひいおばあさんをなくし、お母さん、お母さんのいもうと、おじいさん、おばあさんがあんぴふめいです。みんながいなくなってから、なんでお母さんたち、さんかんびやいろいろなぎょうじにこないのと言われることが多いです。それで、そのことを友だちに言ったほうがいいのか。言わないほうがいいのかをまよってしまいます。

でも、お母さんたちは見ています。なのでわたしも、くじけないでがんばろうと思います。お母さん、お母さんのいもうとさん、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおばあさん。お空から、ちゃんと見ててね。ぜったいだよ。やくそく。バイバイ」(川崎みく、2011年12月)

(渡辺淳悦)

「お空から、ちゃんと見ててね。――作文集・東日本大震災遺児たちの10年」

あしなが育英会編

朝日新聞出版

1100円(税別)