シュークリームがウリだった地方の人気スイーツ店、クリームシチューパンが評判だった都心のパン屋さん、インターネットを通じてクルマを幅広く売り、修理も手がけた東北の中古自動車販売......。

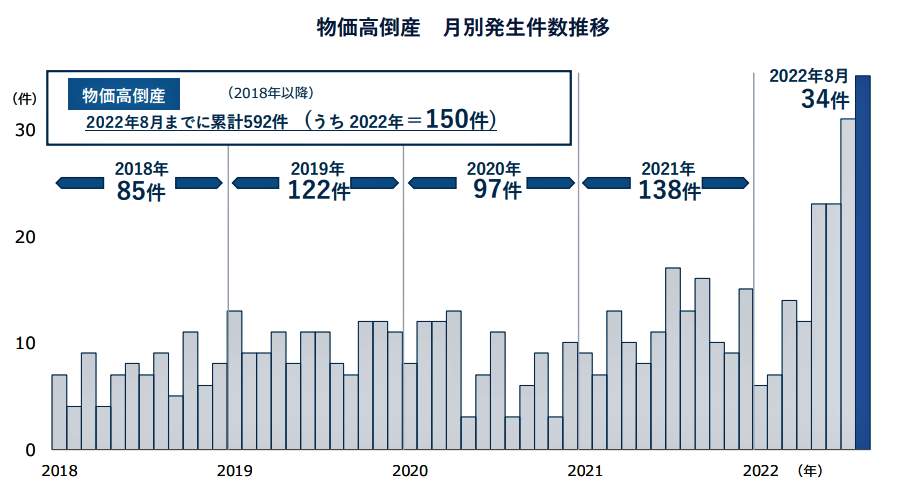

物価高倒産の勢いがとまらない。帝国データバンクは2022年9月8日、「特別企画『物価高倒産』動向調査(8月)」を発表したが、8月は月間最多の34件に達した。

いずれも新型コロナなどの直撃を受けて経営体力が限界に達した中小・零細企業を中心に、物価高が「最後の追い打ち」となったのだった。

物価高倒産、あくまで氷山の一角に過ぎない

帝国データバンクの調査によると、2022年1~8月の「物価高倒産」は累計150件となり、調査を開始した2018年以降で最多だった2021年(138件)を8月時点ですでに上回り、年間最多を早くも更新した=図表1参照。

8月単月では34件判明、月間最多だった7月(31件)をさらに上回り、2か月連続で最多を更新。前年同月(13件)の約2.6倍に急増した=再び、図表1参照。

だが、これらの数字は、個別取材の中で倒産理由が判明したケースだけ集計しており、あくまで氷山の一角に過ぎないという。実際にはもっと多方面に物価高の影響が広がっている可能性が高いのだ。

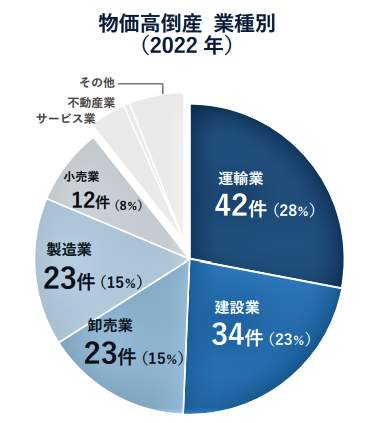

今年倒産した150件を業種別にみると、「運輸業」(42件)がトップで、全体の約3割を占めた。以下、「建設業」(34件)、「卸売業」「製造業」(各23件)、小売業(12件)が続いた=図表2参照。

このうち8月は、「運輸業」(9件)、「製造業」(8件)、「建設業」(7件)、「卸売業」(5件)の順となっている。

コンビニとの価格競争に敗れた人気店

8月に倒産した主な事例を見てみよう。

(1)(株)お菓子の店アリタ(長崎市)。

負債約3億8000万円。1968年個人創業の菓子製造小売業者。ケーキ、シュークリームなどの洋菓子製造・小売を手がけ、店舗販売以外にも催事販売を手がけた。県下でも相応の知名度を持ち、とくにシュークリームは、ピーク時には1日に2500個も完売する人気商品となり、好業績を背景に店舗数を6店まで拡大、2013年6月期は年売上高5億円を計上。

しかし、スイーツ部門を強化したコンビニ各社との競合激化で来店客数が減少。広告宣伝費や材料費などのコスト削減に努めたが、もともと財務状況が脆弱だったところに、新型コロナや原材料費の高騰が追い打ちをかけ、資金繰りが悪化した。

(2)タカダ(株)(茨城県筑西市)。

負債約1億1000万円。1950年創業の金属製建具工事業者。地元木造建築工事業者の下請けで、住宅などのアルミサッシ取付工事を軸に手がけ、受注が好調だった2001年5月期は年売上高約2億1800万円を計上していた。

しかし、大手ハウスメーカーの台頭などから得意先の受注棟数が落ち込んだ。工事単価引き下げの影響も加わり、2019年5月期の年売上高は約6200万円と3分の1以下に減少、赤字決算が続いた。新型コロナ拡大を受け、住宅需要が大きく後退。資材価格の高騰もあり、厳しい資金繰りに拍車がかかった。

(3)(株)東日本産業(宮城県利府町)。

負債約2億2200万円。2005年創業の中古車販売業者。仙台市内も含めて計3店舗を運営。中古自動車の展示販売や、インターネット・雑誌媒体などを通じた通信販売を行うほか、保険販売、自動車整備・修理など幅広く手がけ、2018年9月期の年売上高は約6億7200万円を計上。

しかし、競合激化から値引き販売を余儀なくされ、人件費負担も収益を圧迫。2019年3月に新規事業にも進出したが成功せず、収支一杯の状況に。新型コロナ関連融資で凌いでいたが、オークションでの仕入れ価格上昇で採算性が悪化、資金繰りが限界に達した。

一時店を閉めたのが響いた人気店...新型コロナで

(4)(有)カツミ(神奈川県川崎市)。

負債約4億7000万円。1988年創業の特定貨物自動車運送業者。主に自動車用、建築用、住宅資材用の各種ガラス関連部品・製品や、液晶関連部品・製品の運送を手がけ、主力得意先からの受注増を背景に、2007年4月期は年収入高約10億3100万円を計上。

しかし、リーマン・ショック(2008年)による受注減少や燃料費上昇分を運送価格に転嫁しきれない状況から、業績は低調に推移。2021年4月期の年収入高は約5億円に半減。燃料高が続くなか資金調達が限界に達した。

(5)(株)マミーブレッド(東京都新宿区)。

負債は現在調査中。1984年創業のベーカリー店経営業者。東京四谷に「マミーブレッド」の屋号で、パン・サンドウィッチ製造のほか、店舗を併設して飲食部門も運営した。主力のパン・デリカテッセン部門では「くるみあんパン」「丸いクリームパン」「クリームシチューパン」が人気を集めたほか、フルーツパーラー向けにパンを販売し、2019年9月期には年売上高約4400万円を計上。

しかし、新型コロナの影響で、一時飲食部門の営業を停止してから、売上がダウン。今年に入って、物価高や円安の影響による原材料費の高騰が重荷となり、閉店に追い込まれた。

帝国データバンクではこうコメントしている。

「8月の全国企業倒産件数は4か月連続で増加となり、長らく続いた減少基調からの『底打ち感』が鮮明となってきた。中小・零細企業の多くは、すでにコロナ禍で経営体力を消耗している。足下の燃料、原材料、電気代、物流コストの高止まりによる収益悪化が、新たな倒産の引き金になりかねない」

そして、

「電気代の上昇や円安の進行も加わり、物価高の影響はむしろこれから本格化する。資金需要が例年高まり、企業倒産が相次ぐ年末にかけて、物価高倒産はさらに増えるおそれがある」

と警告している。

なお、「物価高倒産」の定義を、法的整理(倒産)の理由のうち、原油や燃料、原材料などの「仕入れ価格上昇」や、取引先からの値下げ圧力などで価格転嫁できなかった「値上げ難」などを挙げた企業とした。

(福田和郎)