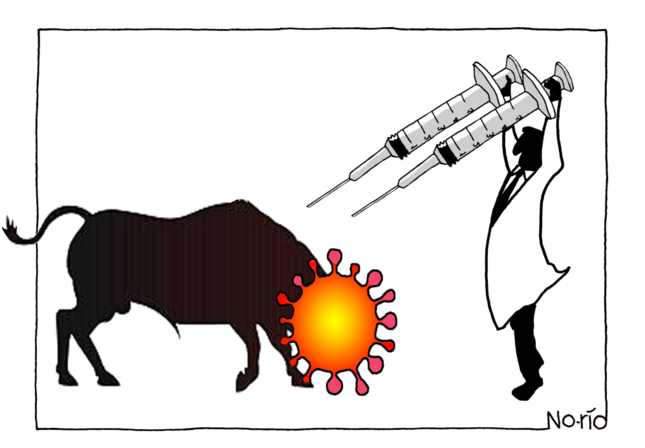

スペインでは昨春のコロナ第1波の後、いったん小康状態になったが、昨秋に突入した第2波が長引き、厳しいロックダウンが続いている。繰り返し襲来するコロナ禍に、人々はどう耐えているのか。スペイン・バルセロナで10年にわたって豆腐店を経営してきた清水建宇(たてお)さん(73)と考える。

取材で訪れたバルセロナが気に入る

清水さんと言えば、2000年から03年にかけ、テレビ朝日の「ニュース・ステーション」のコメンテーターとしてご記憶の方も多いだろう。といっても、スタジオでコメントするだけでなく、事件・事故の現場から、久米宏キャスターに報告する「現場派」記者の姿勢を貫いたジャーナリストだ。

清水さんは北海道札幌生まれ。道警勤務の父親に連れられて道内を転々として育ち、道立札幌南高から神戸大経営学部に進み、1971年に朝日新聞に入社した。佐賀、下関支局から九州にある西部本社・社会部に移り、東京社会部で警視庁キャップを務めるなど、事件記者として鳴らした。その後、出版局、編集委員などを経て、テレビ出演もしながら、毎年出版局刊行の「大学ランキング」編集長を務め、教育事情にも精通している。

その人がなぜ、バルセロナで豆腐店を?そう疑問を持たれる方も多いだろう。私自身、その鮮やかな転身振りに、度肝を抜かれた。

実は私は清水さんの高校の後輩にあたり、新聞社でも同じ「飯場」の後輩だった。

「飯場」というのは新聞社の業界用語で、連載企画の取材班を指す。全ての取材チームが「飯場」になるわけではなく、ある「親方」格のキャップのもとに参集し、解散後も長くつきあう疑似血縁型の「一家」や「組」に近い。「同じ釜の飯を食った仲」という意味での「飯場」であり、そのつながりは所属する部を超えて、濃密だ。

私の場合、編集委員の疋田桂一郎さんがキャップになり、80年代前半に、朝日新聞日曜版で2年半にわたって連載した「世界名画の旅」が、その飯場だった。当時私は学芸部に所属していたが、「疋田飯場」では、社会部の清水さんや、その後「天声人語」を担当する高橋郁男さんらに鍛えていただいた。つまり清水さんは、疋田さんを師匠とする私にとっての「兄弟子」なのである。

実は07年に清水さんが定年で退社する前、何度か私は、清水さんから「将来はバルセロナで豆腐屋になる」という話を聞かされていた。スペイン語を学び、その準備をしていらっしゃるという話も聞いた。だが、まさかその夢を実現するとは想像しなかった。バルセロナに住む。それはあり得る。日本で豆腐屋に挑戦する。これも、手打ちソバの趣味が高じて蕎麦屋を開く路線の延長線上に想像力を膨らませれば、理解できる。だが「バルセロナで豆腐屋」となれば、話は別だ。なにしろ、清水さんにとって、バルセロナに住むのも、豆腐店を経営するのも、初めての経験なのだ。

昨年に出た雑誌「熱風GHIBLI スタジオジブリの好奇心」6月号に寄せた文章で、清水さんは、「事件記者」からの転身について、次のように書いている。

ある日、日曜版「世界名画の旅」取材班に移るよう命じられ、柄にもなく画集を眺め、美術書を読み、海外へ長期出張することになった。1年半の間に訪れたのはパリやニューヨークなど15カ国の21都市。そのなかでいちばん心に残ったのがバルセロナだった。気候がよく、食べ物が安くておいしいだけではない。アジアから来た異邦人として奇異の目で見られなかったのは、この街だけだった。ピカソ、ダリ、ミロ、ガウディらを育んだ自由の気風が気に入った。

定年後の第2の人生をバルセロナで過ごしたい。その思いはふくらむばかりだったが、問題は私が大好きな豆腐、油揚げ、納豆などが手に入らないことだ。ならばバルセロナで自分が豆腐屋になるしかない。退職するや近所の豆腐屋さんに弟子入りし、必要な機械を中古で買い集め、バルセロナの中心部に店を借りて開業した。それから10年になる。

職業柄、記者はファクトをもとにストーリーにするのが得手だ。だが清水さんら先輩からは、「出来過ぎた話は疑え」と教えられてきた。2021年2月3日、バルセロナ在住の清水さんへのZOOMインタビューは、この質問から始まった。