コロナ禍は私たちに多くのストレスを強いた。未知のウイルスそのものへの不安だけでなく、行動制限や生活様式の激変などで、私たちの日常は根底から揺らいでいる。このストレスにどう対処したらよいのか。精神科医で臨床体験も豊富な香山リカさんにうかがった。

「ループ化」するジレンマ

香山さんは札幌生まれの小樽育ち。東京の高校を卒業して東京医科大に進み、一時は精神科医として小樽の病院に勤めた後、神戸芸術工科大、帝塚山学院大などで教鞭をとり、今は立教大現代心理映像身体学科の教授を務めている。教員になる前から臨床で患者さんと接し、今も都内の別の大学病院や民間診療所で臨床医の活動を続けている。

香山さんには、1990年代、雑誌AERAの記者として取材をさせていただいた。ソフトな語り口ながら、社会現象を分析する鋭い視点を持ち、受け売りでなく、ご自分の言葉を研ぎ澄ませて語る方だという印象を受けた。

その香山さんに2021年6月3日、ZOOMで話をうかがった。

香山さんは。今回のコロナ禍では、さまざまな次元、段階で心理的な影響が出ており、単純化はできない、という。

まず、感染そのものに対する恐怖や不安がある。これには二つの側面が表裏の関係になく混ざっている。一つは自分が感染することへの不安。もう一つは、日本人やアジア人に特に顕著に見られる「他人にうつしたくない、迷惑をかけたらどうしよう」という不安だ。無症状者でも感染させることがあると聞くと、「自分がかかるのはいいが、家族や職場の人にうつしたら、どうしよう」という漠然とした恐怖に駆られる。

だが、これは感染そのものによる不安や恐怖であり、感染拡大が収束すれば、おさまっていくだろう、という。

二つめは、感染抑止に伴う「ダブルバインディング」な要求に、常にさらされることからくるストレスだ。

「二重拘束」とも訳される「ダブルバインド」は、相反するメッセージを受け取った人が置かれるストレスを指す言葉だ。米国の精神医学者グレゴリー・ベイトソンが提唱した考えで、あるメッセージと、それが含意するメタメッセージが違う方向を指す状態を意味する。これは、言語のメッセージと非言語の状況が相反する場合にも起きる。たとえば、「いらっしゃい」といいながら、近寄れば拒絶するような態度をとるような場合だ。これは、童話や伝説などでもしばしば「不条理な命令」として登場する話法だ。

コロナ禍の場合は、たとえばオンライン講義への移行でそれが起きる。

一方では、感染予防や学生の健康を守りたいという要請があり、それがオンラインへの移行を強く促す。他方、学生が互いに同じ場で学ぶ事の大切さを説き、「対面授業」もできるだけするようにいわれる。結果としてはオンラインと対面講義を混在させることになる。バランスを取りながら対処するといえば聞こえはいいが、これは「ジレンマ」にほかならない、と香山さんはいう。

「これは大学に限らず、今回のコロナ禍で、あらゆる職場、あらゆる現場でみなさんが体験なさったことでしょう。感染はもちろん避けたい。だが百貨店にしても映画館、ライブハウス、飲食店にしても、何とか活動や営業は続けたい。続けなければ経済的にも立ち行かなくなる。でも自分の活動の場から感染が広がれば、活動そのものをやめざるをえない。そうしたストレスフルな常態が続いています」

こうした環境に置かれると、一部の人は両極端に向かう。一方には、「どんなに説得されようと、自分は怖くない」と思い込む人々がいる。他方には、人に感染させそうな行為をする人を非難し、咎める「自粛警察」のような人々がいる。ある意味では、どちらかに「振り切れる」ほうが、ストレス軽減という意味では楽なのかもしれない。だが。大半の人々は、そのどちらにも振り切れず、長く続くストレスにじっと耐えている。香山さんはいう。

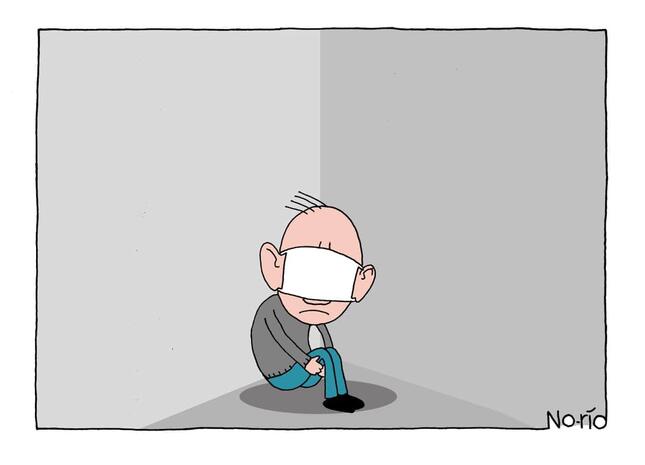

「そのジレンマが一年以上も続き、行動制限をやってはやめ、やめてはまた再開して、ということを繰り返すと、精神のエネルギーは枯渇し、うつ状態に近づいていきます。つまり、どこに行っても同じ場所に戻る『無限ループ』にはまってしまうような心理です」

香山さん自身、去年はやりたいことがあった。一昨年に両親を看取り、介護で長期の出張ができない状態に区切りがついた。この機会に、海外で医療ボランティアをしてみたい。去年春にはミャンマー、秋にはパレスチナ自治区に行き、ボランティアとして活動する計画を立てていたが、いずれも中止に追い込まれた。

「計画が中止になったのは残念ですが、しょせん自分は海外で医療奉仕はできない定めだったのか。また出直そうと、自分で納得するようにしました。私は大学教員の仕事もあるし、まだ恵まれています。でもこの間に人生のプランがすっかり変わった人も多い」

香山さんの友人はこの10年がかりで海外移住計画を進めてきた。昨年には移住の手続きを済ませる予定だったが、直前にコロナ禍で渡航ができなくなり、移住の期限が迫っているという。「これまで、何をやってきたのか」。呆然自失の友人に、香山さんは、かける言葉も見つからなかったという。

「自己有用感」

コロナ禍で仕事やバイト先が閉店・休業になったり、パートの仕事の回数を減らされたりした人は、ただちに経済的な問題に直面する。実質無利子無担保の融資で当座をしのいでも、この先、いつまで返済を迫られるかどうかも定かでない。そうした人に比べ、休業補償を受けられる人は、まだ恵まれているだろう。だが、そういう人も、別の問題を突きつけられる可能性がある、と香山さんはいう。

それは「自己有用感」の喪失だ。

勤め先が休みになっても、給与はある程度補償される。忙しい時には、願ってもない待遇のように思えるかもしれない。では、一日中家にいて、何をするか。普段は出来ない断捨離や書類・衣服の整理をする人がいるかもしれない。細々とした時間では取り組めなかった読書や勉強に挑戦する人がいるかもしれない。だが、長くは打ち込めない。在宅で独りで楽しめる趣味も、そう多くはない。

そのうち、仕事もしないのに金をもらえる自分について考え始め、「自分は、要らなかったのではないか」と感じるようになる。これが「自己有用感」の劣化と喪失のプロセスだ。香山さんは言う。

「オンライン授業や診療所での精神科臨床という形で仕事を続けてきた私も、家にいてテレビでコロナ最前線で働く医療従事者の映像を見ていると、『同じ医者なのに、こんなことをしていて、いいんだろうか』と考え込んでしまいました。つまり、普段は外出したり、おいしいものを食べたり、旅に出たりといった気分転換で紛れていたことを、突きつけられる。自分は何のために存在し、社会のために何をしているのか、という本質的な問題を突きつけられ、とことん悩む。実際に、そうした悩みを抱える女性たちを何人も診てきました」

香山さんによると、こうした悩みを訴える人は女性に多いという。

「男性には、肩書や収入で他人と自分を比べ、『これでいいんだ』と肯定的にアイデンティティを確認する人が多い。それに比べ、女性は、外面的な属性や収入ではなく、ふだんから自分とは何か、『自分探し』をする人が多いように思う。コロナ禍で本質的な問題が露呈すると、それを突き詰めてしまいがちです」

コロナ禍以前なら、「生きる意味がわからない」と患者さんが言えば、香山さんは「生きる意味って、私にもわからない」と返して、こう続けた。

「生きる意味は、マルチ商法で儲けを企む人や、怪しげな信仰宗教に勧誘する人が口にするけど、そんな意味が分かる人なんて、ほとんどいないと思う」

そんな時は、人と会ったり、ショッピングに出かけたり、気晴らしで紛らわせるよう勧めた。だが、休業要請で店は閉まり、午後8時には家に帰る毎日が続く。

「度重なる緊急事態宣言でも、多くの人は驚くほど従順で、発散もせず、文句も言わず、怒ることなくいうことを聞いて、自分を責めている。見ていて辛くなります」

香山さんはここで、テニスの大坂なおみ選手に言及した。精神的な負担を理由に記者会見を拒否した大阪選手は5月31日、自身のツイッターで全仏オープンの棄権を表明し、うつであることを告白した。香山さんはインタビューの2日前にツイッターで、その立場に理解を示して擁護し、ネット上で様々な波紋を広げていた。

大坂選手は、こう投稿した。

「本当のことを言うと、私は2018年の全米オープン以降、長い間うつ病に苦しんでいて、このことと付き合っていくのに本当に苦労してきた。私のことを知っている人なら誰でも、私が内向的であることは分かっていると思うし、大会で私を見たことがある人なら誰でも、私がよくヘッドホンをつけて社交不安症をやわらげようとしている姿に気がついていると思う」

これについて、香山さんはこう書いた。

「大坂なおみ選手の件。ネット社会とくにSNSが普及してから、会見での発言はすぐに世界の津々浦々に広がり、面識ない人たちの口端に上り(このツイートも)、テニスとは無関係な誹謗中傷も直接本人に送られる。その中でメンタルヘルスを保つのは至難のわざだ。あらゆるメディアから切断されゆっくりして」

香山さんがこうした投稿をしたのは、大坂選手の姿が、これまでコロナ禍で相談を受けてきた女性たちの姿と重なったからだという。

「世界のトップクラスになったら、単純に、『俺ってすごい』、と天狗になってもおかしくない。でも大坂選手は、そうなっても真面目に自分と向き合い、本質的なものを探し続けているのだと思う。SNSは、自分の世界を広げ、他人の優れた面を知る側面もありますが、他人と比較して落ち込んだり、理不尽な非難や中傷にさらされたり、精神的なストレスにつながるというマイナス面も増えています」

若い世代に向けて

前回インタビューをした哲学者スラヴォイ・ジジェク氏は、教育がオンラインに移行すれば、同じ環境のもとで学ぶ友人たちとの間で形成されるべき人間関係が、そっくり失われる、という危惧を口にした。その点を訪ねると、香山さんは、「若い世代には思った以上に柔軟性があり、さほど心配はしていない」という。

「さっきまでオンラインで講義をしていましたが、学生たちはテクノロジーを使いこなし、新しい状況に積極的に適応している。若い世代は、いつの時代でも激変する環境に合わせて変わるたくましさがあるし、私たちもある意味でそうしてきた。彼らはそれまでの大人とは違うコミュニケーションのスキルを身に着けていく。その点はあまり心配していません」

だが、これまでリアルの世界で人格を形成し、オンとオフの世界を身軽に行き来できる世代と違って、まだ形成途上の小中学生には、もっと丁寧なケアが必要だろうという。

たとえばデジタル環境へのアクセスについては依然として地域、学校によって格差があり、学習内容についても、現場に任されているのが日本の実情だ。

「コロナ禍が広がった去年、中国では、あっという間に教科書の単元ごとの教材を作り、全国どこからでもアクセスできるようにした。各回、動画で20分の講義を受け、残り40分で自習をしたり、休憩したりするプログラムです。それをもとにSNSで学級ごとに話し合う。日本ではすべて現場任せで、ばらばらになっています」

軽すぎる政治家の言葉

去年の春、コロナ禍が始まったころと今を比べると、「先が見えないこと」への不安や欲求不満の質には、明らかに違いがある、と香山さんは言う。感染が広がったころには、人類が初めて体験する未知のウイルスへの恐怖や不安が募った。しかし1年以上を経た今、多くの人が味わっている「先が見えない」ことへの不安や不満は、「政府や当事者が対策のミスを認めず、明確な目標や判断の根拠も示さずに新たな対策を次々に打ち出す」ことに向けられている。医療関係者や専門家からは、対策の失敗を指摘する声も上がっているが、政権の支持率は劇的には落ちていない。

その典型は、特に昨年問題になったPCR検査の目詰まりだ。PCR検査による早期発見、早期隔離は、各国が認めるゴールドスタンダードのはずだったが、発熱や肺炎症状がなければ検査を受けられない状況が長く続いた。

「世界一の検査大国と言われるほど検査が過剰な日本で、検査が受けられないというのは、明らかに異常な状態でした。医師が『検査が必要』というのに、行政から『それはできない』と言われるのを見て、心底恐ろしいと思いました」

最近は状況が変わり、すぐに検査を受けられるようになった。だが、医療態勢が逼迫している地域では、陽性と分かっても、今度は「では自宅にお帰りください。あとで保健所から連絡します」といわれてしまう。入院先や療養先が満杯で、自宅療養するしかない。

「前はコロナかどうか、検査ができなかった。今は検査はできるが、それが医療につながらない。明らかに対策に不備があります」

民間病院や診療所が医療機関の8割を占める日本では、民間側がもっと協力してコロナ対応にあたるべきだという声もある。だがその見方は単純に過ぎる、と香山さんはいう。

「民間病院や診療所は規模が小さく、感染者が出ると閉鎖か風評被害で立ちいかなくなるところが多い。コロナ対応には多くの人手を取られ、人工呼吸まで至らなくても酸素吸入などの設備や機器も必要。それほど簡単には対応できない」

そのうえで香山さんは、「今のように現場に丸投げするのでは、協力しようとしても、スクラムを組むのは難しい。政府や行政側に『こちらもガッチリやるから、ぜひ協力しよう』という姿勢が必要では」という。

それは政治家の姿勢についてもいえる。

「外国がいいというわけではないが、ドイツのメルケル首相は、『これしかないんです』と国民に謝罪しながらロックダウンの必要性を訴えた。この人は本気で、正直に言っていると、信頼する気になります。政治家や行政に対する信頼なしに、感染防止はできません」

インタビューをしたのは、東京五輪・パラリンピックが間近に迫り、開催するかどうか、開催するなら観客の有無や規模をどうするか、そうした問題をめぐって、政府と専門家の攻防が始まろうとする時期だった。

「政府は安全安心に大会を開催するといい、アスリートのためだといいますが、有権者はそれはきれいごとで、欺瞞だと見透かしている。もっと言えば、政治家は国民を信用していないのではないでしょうか」

もちろん、国民の側も、政治家を信用していない。香山さんは、この「不信のサイクル」についてはメディアにも大きな責任があると指摘する。

「メディアの肩をもつわけではありませんが、安倍晋三長期政権は、メディアの批判を許さず、萎縮するような仕組みを作り上げたのではないでしょうか。コロナ禍についても、対策の失敗に切り込むことができないようなシステムが続いている」

だが香山さんは、「桜を見る会」の追及や、最近の入国管理法改正案の問題点の報道などで、メディアの側にも、そうした「呪縛」がようやく少し薄れる兆しが出てきたという。

「新聞によっては、紙面では両論併記でお茶を濁しても、デジタルでは思いきったことを書く、という試みを始めているところがある。どこに活路を見出すか、メディアにとっても正念場です」

「高品質社会」への失望

香山さんは、長期的に見れば、今回のコロナ禍を通して日本人の多くが感じるのは、「高品質社会」というこれまでの日本の自画像への失望なのではないか、という。

「日本にいたら、どこでも質のいい医療を受けられる。食品も安全で、衛生環境もいい。どの分野でも、ものすごくクリエイティブではないが、高い水準を維持している。そうした『高品質社会』への自信や誇りが日本人を支えてきました。それが失望に変われば、メンタルヘルスに直接影響するでしょう」

今回のコロナ禍では、莫大な予算を投入した感染追跡アプリに不備があったり、手書きファックスを送って感染者の集計をしたり、ワクチンの調達に大幅に出遅れたりするなど、目を覆わんばかりの実態が明るみに出た。

政府はこの20年ほど、「IT大国」「バイオ大国」「技術大国」の幻想をふりまいてきたが、蓋を開ければ、先進諸国の中でもその地位は大幅に低下している。

「ここ20年、日本は経済的にもじり貧で、相対的地位はどんどん下がってきた。これが学問や研究の水準もダメ、そのうえ、これまで誇りにしてきた生活の品質保証もダメとなると、かなりダメージは大きいのではないかと思います」

だが、政権がもし、東京五輪・パラリンピックの開催を、こうした地盤沈下を防ぐ起死回生の策と位置づけているなら、それは間違いだ、と香山さんはいう。

「五輪・パラリンピックをコロナ禍から立ち直るきっかけにして、国力を誇る、というのは共同幻想に過ぎません。それは、寓話のようなものです。体力が落ちていることを直視して、一歩一歩、社会を鍛え直していくしかないと思います。最近は、隣人に偏見を持たず、国際感覚に富む柔軟な若い世代が出てきた。彼らが古い世代の価値観に染まらず、社会の中核に育って行ってほしい、と期待しています」

「気晴らし」の効用

香山さんの話を聞きながら、私は何度か、パスカルの「パンセ」(前田陽一、由木康氏訳、中公クラシックス)のことを思い出した。

パスカルはその遺稿集で、何度も「気晴らし」について触れ、それが人間の本性に根差していると説いているからだ。

パスカルは、「人間の不幸はすべてただ一つのこと、すなわち、部屋の中に静かにとどまっていられないことに由来する」という。

人間は弱く、死すべく、慰めてくれるものは何もないほどに惨めな本来の不幸のうちにある。どれほど恵まれた地位や幸福にあっても、人は気を紛らわせることができなければ避けえない病や死など、彼を脅かす物思いに陥って不幸になってしまう。だから、十分な財産があっても人は海や要塞の包囲戦に出かけ、社交や賭け事に熱中するのだ、と。彼はこう書いている。

「人間というものは、どんなに悲しみで満ちていても、もし人が彼を何か気を紛らすことへの引き込みに成功してくれさえすれば、そのあいだだけは幸福になれるものである。また、どんなに幸福だとしても、もし彼が気を紛らされ、倦怠が広がるのを妨げる何かの情念や、楽しみによっていっぱいになっていなければ、やがて悲しくなり、不幸になるだろう。気ばらしなしには、喜びはなく、気を紛らすことがあれば、悲しみはない」

パスカルは、人間のこの逆説的な本性を、信仰の本質を説くための予備的な考察として記した。若いころ、私は「気晴らし」に関するこうした見方は、「弱く、死すべく、本来の不幸にある」人間の本性を直視することの大切さを説く文章だと受けとめた。

だが齢を取るにつれ、見方は変わってきた。

あえて直視しなくても、自分が「弱く、死すべく、本来の不幸にある存在」ということは、自明のこととして肌で感じられるようになる。そうであれば、「気晴らし」によってその不幸を紛らわすことこそが、「知恵」となるのではないだろうか。もはや居直りに近いが、せめて他人にとって自分は、ささやかな「気晴らし」を提供できる存在でありたいと思う。

行動制限を迫られるコロナ禍においても、「部屋の中に静かにとどまっていられない」という人間の本性は少しも変わらない。演劇や映画、音楽、娯楽といった「気晴らし」は、「不要不急」どころか、こうした時にこそ、人には欠かせないのだと思う。

ジャーナリスト 外岡秀俊

●外岡秀俊プロフィール

そとおか・ひでとし ジャーナリスト、北大公共政策大学院(HOPS)公共政策学研究センター上席研究員

1953年生まれ。東京大学法学部在学中に石川啄木をテーマにした『北帰行』(河出書房新社)で文藝賞を受賞。77年、朝日新聞社に入社、ニューヨーク特派員、編集委員、ヨーロッパ総局長などを経て、東京本社編集局長。同社を退職後は震災報道と沖縄報道を主な守備範囲として取材・執筆活動を展開。『地震と社会』『アジアへ』『傍観者からの手紙』(ともにみすず書房)『3・11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)などのジャーナリストとしての著書のほかに、中原清一郎のペンネームで小説『カノン』『人の昏れ方』(ともに河出書房新社)なども発表している。