肺がんの治療薬を研究しているとき、いきなり患者に投与するわけにはいかない。まずは肺がんの「細胞株」を利用して効果や作用を検証する。

では、もしその細胞株が誤っていたら――肺がん細胞のつもりが実は肝臓がん細胞だったらどうなるだろう。研究結果はまったく変わってしまう。

それが現実となっているとする調査結果が、オランダ・ラドバウド大学のセルジ・ホルバッハ博士とウィレム・ハルフマン博士によって2017年10月12日に発表された。

3万2275件の論文で細胞株汚染

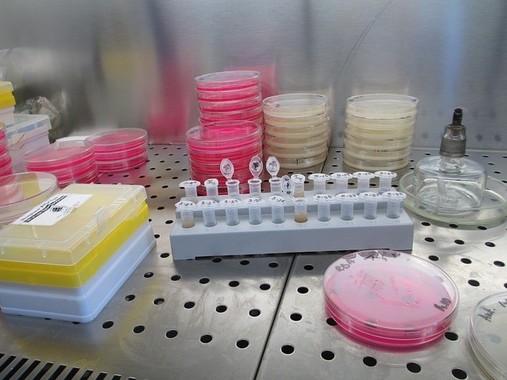

細胞は本来一定期間で死滅してしまうが、中には長期間安定的に増殖・培養できるようになるものがある。これらを「細胞株」といい、実験用に大学や研究機関が培養・保管している。

医療系の研究において、細胞株は不可欠な存在だ。細胞レベルで起きている代謝や老化といったさまざまな現象の確認に必要だし、病気の細胞を殺すことができる新薬が正常な細胞にまで影響しないか、といった確認にも用いられる。

だが、こうした細胞株には汚染され、違う細胞株になってしまうリスクもあるのだ。 例えば、ある研究室で実験中ミスによって「細胞株A」に「細胞B」が混ざってしまったとしよう。それに気がつかず、別の研究室から「細胞株A」を分けて欲しいと言われ、そのまま渡してしまうと汚染された細胞株を渡してしまうことになる。場合によっては「細胞株B」になっているかもしれない。

そのまま汚染された細胞株で実験が行われると、研究結果が誤ってしまうだけでなく、さらにその誤った研究結果を参照した別の研究に影響を与えてしまい、負の連鎖が続く可能性もある。

こうした事例は仮定の話ではなく、すでに50年前には「誤同定問題」として報告され、警鐘が鳴らされていたという。

この問題を懸念したホルバッハ、ハルフマン両博士は、細胞株の認定団体「国際細胞株認証委員会(ICLAC)」のデータベースに誤同定細胞株と登録されている細胞株451件が、2000~2017年に発表された研究論文に用いられていたかを調査。誤同定細胞株を用いている論文と、その論文を参考文献としている論文を特定した。

その結果、3万2275件もの論文が誤同定細胞株を用いていたことが判明。このうち46件の論文は数多くの他論文に頻繁に引用されており、2600件は「参考論文」としてよく記載されていた。さらに約50万件の論文がこれらの誤同定細胞株を用いた論文に、少なくとも1件以上言及していたのだ。