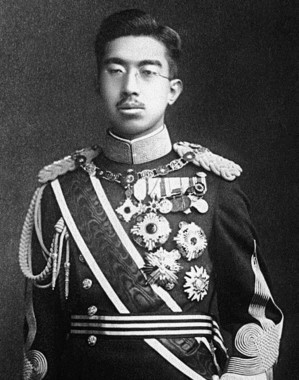

近代日本にあって、天皇としてのその姿をもっとも期待される形で具現化したのは、いうまでもなく昭和天皇である。明治、大正の二人の天皇は正式に帝王学を受けていない。というより天皇はどのような役割を果たすべきか、それは現実の中で学んだといっていいだろう。同時に明治天皇は、自らの理解した天皇像を大正天皇に伝えようとしたが、それは思うようにいかなかった。

明治天皇は晩年になって、皇太子教育(大正天皇への帝王学になるのだが)に失敗したことを側近たちに漏らしている。その分だけ、皇孫たちへの教育に情熱を傾け、学習院の院長に信頼している乃木希典を据えたのは、よく知られていることだ。

主権者と大元帥の二重性

昭和天皇は皇太子時代の、大正3(1914)年から10(1921)年まで東宮御学問所で限られた学友と共に特別教育を受けている。この7年余の教育により、昭和天皇は近代日本が求めている君主という立場を理解したのである。その理解は立憲君主制の枠内にとどまる天皇であり、ひとたび政治、軍事指導者に大権を付与した以上、彼らの決定には異を唱えない。その代わりにその責任からは免れるというのであった。それが帝王学の教えるところであった。

ある意味では、昭和天皇が自らの力におびえることでもあった。というのは帝王学で学ぶことは、この国の主権者としての天皇の役割、軍を率いる大元帥としての役割を自覚することでもあり、ふたつの顔を持つのである。わかりやすく言えば、天皇が軍事指導者からの報告を聞きながら、その折々の会話は二重性を持っていることになった。たとえば太平洋戦争時に特攻作戦の報告を受けた時に、「そのようにまでせねばならなかったか。しかし、よくやった」と答えている。このうちの「そのようにまでせねばならなかったか」はこの国の主権者としての発言、「よくやった」は軍を率いる大元帥としての発言ということになるように思う。この二重性は帝王学を身につける過程で学んだとも思われる。近代日本にあって、天皇制における天皇の役割は時代によって少しずつ形を作っていったが、昭和天皇はその内容がひとまず完成したといっていい。

そのことは昭和天皇自身は、近代日本が作り出した天皇像を忠実に受け入れ、そしてその像に息吹を与えたことになる。むろんそこには天皇自身の意思や思考があったわけではない。そのような意思を持たない、あるいは捨てる、それこそが要求されたのであった。昭和天皇が即位した時はまだ25歳である。その前の摂政の時代から数えると、20歳から天皇という立場に立っていたことになる。当然ながら政治、軍事指導者にとってはこの若い君主を我々が育てるのだという過剰な思いがあった。その種のエピソードはいくつもある。

酒を飲んで上奏に赴く幕僚たち

昭和の初めのことだが、省部の幕僚たちの間にある通達が渡った。それは夜間に天皇に上奏に赴く時は、酒を飲んで御前に出るのはやめようとの内容である。将官たちは夜の食事の折に晩酌をするのだが、そのために赤ら顔で天皇の前に出て行くことになる。これは天皇に失礼だから酒を飲んで出て行くことはあってはならないというのである。この事実は軍事を動かしている軍事指導者がどういう気持ちで天皇と接触しているかをあらわすエピソードといっていい。彼らは天皇に新しい時代の君主になって欲しいと願いつつ、しかし自分たちの目の届く範囲内で動かして自分たちの望む方向に天皇を引っ張りこもうとの魂胆がうかがえてくるのだ。

もう一つ語っておくことにしよう。昭和の初めは、陸軍の青年将校や海軍士官は国家改造に挺身していた。この時に彼らはしばしば大善、小善という言い方をした。どういう意味かというと、大善というのは天皇のお気持ちを察して一歩前に出て既成事実を作ることを指す。天皇のためになると考えたことは積極的に行う。小善というのは軍人勅諭にある通りに天皇に忠誠を誓うだけの姿勢を指す。軍人なら大善を尽くせというのが、国家改造に身を投じた青年将校の務めというのであった。

このことは、つまり天皇のためになると思えば何を行なっても許されるというのであった。この独善は昭和天皇への侮辱に通じていることを青年将校たちはまったく考えなかった。昭和の初めのこうした動きは、大元帥という顔を持って、政治的な主権者という天皇を抑え込もうとするのであった。昭和に入って軍部が異様に力を持つのは、天皇を神格化しながら、その実自分たちの思う通りの天皇にする運動の結果とも言えた。昭和天皇は、その動きに抗することができず煩悶を続け、結局、2・26事件の折にやっと自らの怒りを表面化したのであった。

天皇が自らの心情を抑えることで、臣下の者に利用される存在になったのは帝王学を身につけたが故のことだったのである。(第17回に続く)

プロフィール

保阪正康(ほさか・まさやす)

1939(昭和14)年北海道生まれ。ノンフィクション作家。同志社大学文学部卒。『東條英機と天皇の時代』『陸軍省軍務局と日米開戦』『あの戦争は何だったのか』『ナショナリズムの昭和』(和辻哲郎文化賞)、『昭和陸軍の研究(上下)』、『昭和史の大河を往く』シリーズ、『昭和の怪物 七つの謎』(講談社現代新書)など著書多数。2004年に菊池寛賞受賞。