「ポスドク問題」が語られるようになって久しい。博士課程を修了後、数年間に限った任期付き研究員として大学などにつとめる「ポスドク」。しかし、任期後の就職が安定せず、研究者としてのキャリアを諦めざるを得ないケースもある。

「困っているポスドクの助けになれば」。そうした理念のもと発行してきた『月刊ポスドク』という雑誌がある。年2号のペースで5年にわたって発行してきたが、2019年2月号(第10号)をもって休刊することを決めた。企画・編集・デザイン・頒布など、出版の全工程をほとんど1人で手がけてきた編集長に、同誌にかけた思いを聞いた。

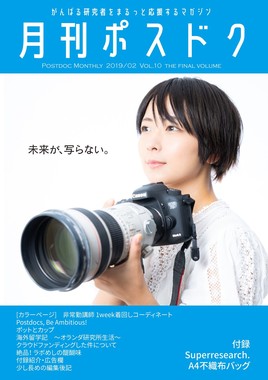

「がんばる研究者をまるっと応援するマガジン」

ツイッターで2019年3月10日、『月刊ポスドク』を見かけたというユーザーが写真に撮ってアップすると話題を集めた。表紙には「がんばる研究者をまるっと応援するマガジン」と銘打たれ、18年8月号(第9号)には「特集 ライフイベントとアカデミア」など目玉記事の見出しが躍る。「何が書いてあるのか」「買ったこと無いけど存在は知ってました、非常に興味はある... 電子版があったらお試しで買いたいところ」など、ポスドク当事者と見られるユーザーからは内容が気になるとの反響があがった。

調べてみるとこの雑誌、出版社が刊行しているものではないようだ。そして、発行元のサイトを見ると19年2月号(第10号)で「休刊」すると書かれている。

一体どんな雑誌なのか。J-CASTニュースが同サイトを通じてメールを送ると、ツイッターアカウント「Sachiko, Hirata-M.」(@nanaya_sac)としても活動する『月刊ポスドク』の編集長が3月13日、取材に答えた。

「言葉遊び」から始まった

――『月刊ポスドク』はいつ、なぜ創刊したのでしょうか?

編集長: 今から5年前になりますので、2014年の8月ごろだったかと思います。

元々はSNS上で『月刊住職』(編注:出版社は興山舎)という実在する雑誌が話題になっており、大学業界でも「月刊准教授」などの言葉遊びが流行っておりました。その中に「月刊ポスドク」があり、「もしそんな雑誌があるなら、表紙はこんな感じかな」と作成した表紙画像がSNSで1000RTほどされたため、せっかくだから中身も作るか、と同人誌として制作したのが創刊号になります。

当時私もポスドクをやっており、大学の中でも立場が定まらなかったことから孤独を感じており、同じように孤独を感じているポスドクたちとのコミュニケーション・情報共有ができたら、と思い作りました。

――休刊の理由は何でしょうか?

編集長: 創刊から5年が経ち、私自身もポスドクではなくなって時間がたったことから、当事者を代表するような立場にはなれなくなってしまったことと、編集や発行に必要な時間や資金を自分自身のスキルアップやその他の活動に充てたくなった、というのが理由です。

また、月刊ポスドク自体は、「困っているポスドクの助けになれば」と個人的に始めた活動ですが、個人的な活動には限界があることは認識しておりました。2年前から日本学術会議若手アカデミーの委員として若手研究者のキャリア支援活動に携われるようになったため、こちらでの活動にシフトしていきたいと思ったのも理由の一つです。

「まじめなものからゆるいものまで」

――誌面ではどのような内容を扱ってきましたか? 編集にあたってどんなことを意識してきましたか?

編集長: 基本的に有志の寄稿によって成り立っておりましたので、さまざまです。ポスドク当事者としての悩みや、大学教員からの経験談、海外留学体験談やラボ飯(研究室で調理するようなシンプルなごはん)などまじめなものからゆるいものまで、ポスドク・アカデミアに関する話題なら比較的広く扱ってきました。

編集と呼べるような作業はほとんどしておりませんでした(誤字脱字のチェックのみ)が、投稿者のこれからのキャリアのことを考慮して、匿名での掲載を行う、最終解決がなされていないトラブルに関しては掲載を見送る、所属が判明しないように助言を行う、などの注意は行っておりました。

――編集部はどんな体制ですか?

編集長: 企画・編集・組版・表紙デザイン・付録デザイン・入稿・頒布を基本的に私一人で行っておりました。(裏表紙のデザインや頒布時の売り子などはその時々で手伝ってもらうこともありました)

発行は年2回、4年前までは夏冬のコミケ(編注:コミックマーケット)で頒布しておりましたが、最近はコミティアに場所を移しています。あとは通信販売と一部店舗販売を行っています。今後新刊が発行されないため、同人イベントでの頒布の予定はありません。

――発行部数はどれくらいですか?

編集長: 最盛期(創刊~3号前後)は300部ほど印刷しておりましたが、現在は100~150部程度に留まっております。

「一口に課題を指摘するのは難しい」

――サイト上で募っていた寄稿は、どれくらいの数が集まっていましたか?

編集長: 私のサイト(STUDIO7839)で寄稿を募集していたのは『月刊ポスドク』と、こちらも最近休刊した言語学系同人誌『SJLL』です。基本的にご寄稿を掲載する媒体でしたので、発行のつど募集していたことになります。毎号数件~多いときは十数件集まることもありました。

――印象的な特集があれば教えてください。

編集長: 「学振特集」でしょうか。日本学術振興会特別研究員を略して「学振」と呼びますが、こちらの研究員枠に採用されるためにみなさん日夜悩んでいらっしゃるようでしたので、体験談の需要が高かった印象があります。

――ポスドクについてどんな課題があると感じていますか?

編集長: ポスドクを含めた研究者のキャリア問題は、内的要因・環境的な要因など多岐にわたりますので、一口に課題を指摘するのは難しいと思います。

ただ、研究を志した方々が、それが理由で亡くならなければならないような環境は良くないと思いますので、そういった環境を回避し、すべての研究者がなるべく幸せに生きていくことができればよいと考えています。

(J-CASTニュース編集部 青木正典)