東京の名所となった東京スカイツリーは2012年5月に開業、2024年5月には12周年を迎えた。

2023年9月末までに来訪者の総数は4550万人、東京の新名所として定着した。そのタワーはどうやって建てられたか、技術的な工夫、アイディアを当時の現場責任者に聞いた貴重な証言、記録が残っている。

J-CASTニュース内で過去に連載した「J-CASTスカイツリーウォッチ」のうち、スカイツリー建設に携わる人々にプロジェクトの舞台裏を聞く連載企画を再掲載します。

(註)インタビューした方々の年齢、肩書きは、開業当時のままを掲載させていただきます。

2回:技術の進化、設計の知恵

●敷地の限界に挑む

押上の敷地にタワーを建てるにあたり、開発事業のための道路の整備など、都市計画的な検討が必要であった。

また、構造設計のために地盤調査を精密に行い、近隣のデータなども参照し、どうすべきかを考えた。

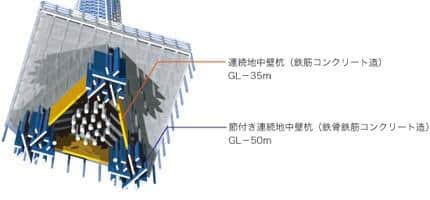

35mの深さの杭とし、さらに深い所では地下50mくらいまで掘り、杭を打ち込んで支えることにした。

今回のタワーは敷地条件から非常にスレンダーな形状となっており、そのため台風や地震などで横の力が働いてくると、タワーの足元には大きな押し抜き力と引き抜き力が作用する。この引き抜き力に抵抗するために、今回は節(ナックル)のついた杭を採用した。

足元は3本脚で支える。三角形は、周囲の環境を考慮すると限られた敷地の中で一番踏ん張り幅が確保される、安定した形状だ。三角形の1辺の長さは約68m。三角の頂点部分に力が集中してくるので、ここの基礎は強くしている。

といっても、ここだけでは抵抗できないので、杭を連続地中壁群というコンクリートの壁のようなものにして、地中に張り巡らせている。普通、杭というと円形を想像するだろうが、ここでは、壁のような杭を打ち、それに節をつけて、引き抜きに抵抗しようとしているということだ。

これは、実際使っている地下の基礎の概念図。(提供:日建設計)

●風と地震対策

エッフェル塔、東京タワー、東京スカイツリーと3つの世代に大別してみる。

1889年にできたエッフェル塔の素材は錬鉄。鋼鉄ではない。1958年にできた東京タワーは鋼鉄を使っている。

今回のスカイツリーは、材料は東京タワーと同じ鋼鉄だが、強度がかなり違っている。断面積あたりの強度で、東京タワーが240N(ニュートン)/mm2、スカイツリーが高強度のもので最大630 N/mm2。単純に2倍以上の強度だ。

東京タワーを設計した時代と比べると、ここ10~20年くらいの間、過去の地震のデータが蓄積したことやコンピュータ関連技術が進んだために、かなり地震に関する予測が精密にできるようになっている。

同じ地震に対してもA地点とB地点では地盤によって揺れ方が異なってくる。現在では、予想される地震(たとえば東海地震など)を想定したとき、その震源(地震の起きる場所)と地震の規模(マグニチュード)を仮定し、その地震でこのタワーの敷地がどのように揺れるかをかなり精度よく予測できるようになっている。

すなわち、将来この場所を襲うと予想される地震のこの敷地のゆれの波形(摸擬地震動波形)を作成することができ、その波形を用いてこのタワーがどのようにゆれるかも調べることができる。

とくに、霞が関ビルや東京タワーを建てたときは、コンピュータはあったけれども、地震や風の性質もよくわかっていなかったし、その時の構造物のふるまいも精密には予測できなかった。現在でもわからないことは、たくさんあるが年々いろいろな知見の集積により設計技術も向上している。(続く)